たまろぐ

テツ的あれこれ妄想牧場。(※路線≒会社の擬人化前提注意です)

最近は管理人の備忘録と化してます。

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

で、河口湖旅行のあと、西八王子で降りて、八王子図書館で八王子関連のことを調べ、

(八王子駅と西八王子駅の丁度間にあって)移動距離が大して変わらないこともあり、

そこから八王子資料館へ行って、「八王子と鉄道展 私鉄編」を見て、ふたたびここへ。

>3/4の記事を参照

正直、体力の限界というか、足の裏の死力を尽くしてここに立っております。

お土産のワインが重い重い。

前回は、この省線と玉南の交差部分が、こっち側がただのコンクリートだと思っていたんですけど、反対側にどうも建設当時の石積み部分が残っていた、けど、あっち側の踏切からは距離があり、しかも八高線の橋脚が手前にあって見えにくかったんで、ふたたびこっち側からよく見てみました。

なんか、垂直にぱっつーん、ってなって、片側はコンクリートに増強した感じなんですかね。

たぶん、中央線が、最初は単線だったのに、昭和になってから複線にしたから、

それで幅を増やさなきゃならなくなったんじゃないかと予想・・・。

そう思った、理由がこちら。↓

この、交差部分よりやや新宿方面へいった所に残る遺構。

大阪窯業八王子工場引き込み線。

京王線のすぐそばに、コンクリートの橋脚だけ残ってるんですが、幅広な台形なのは、

横浜線とおなじ、築堤による土盛りの形にあわせたものかなぁ・・・。

これが、片側一個だけ残っているんですが、単線で開業した玉南が、京王に合併されたあと、

複線になった際に撤去されたからじゃないか、という記述をみたので、

「へ~そうか、複線化に伴って橋脚も動かされることがあるんだな」と思ったからです。

「東京の鉄道遺産 上」(山田俊明 著/けやき出版)によると、

もとは八王子煉瓦製造(株)という会社で明治30年創業、ホフマン釜を備えた大規模な大型機械化工場として官設中央線の煉瓦建造物に製品が使用されたものの、アメリカ製機械の不具合で目標とした大量生産ができず、埼玉の日本煉瓦製に取って代わられ・・・

八王子煉瓦はその後、関東煉瓦製造を経て、大阪窯業八王子工場となり、1932年(昭和7年)の火災で全焼するまで煉瓦の製造を行っていたそう。

日野煉瓦が、明治21~23年の創業で甲武鉄道の為にあったような会社なら、

こちらは官設中央線(明治34年8月八王子駅~上野原駅間開業)の為の会社みたいですね。

さらに「中央線 街と駅の120年」(三好好三 編著/JTBパブリッシング)の八王子駅のコラムによると、

最初は、単線の引き込み線が中央線の本線から分岐する形で、由井村北野の水田を走り、湯殿川北岸の工場まで建設されたが、明治41年横浜鉄道が開通すると、そちらから築堤で分岐するよう移設された、とあります。

>こちらのページにその線路の地図が載っています。

http://www.geocities.jp/takeshi_departure/renga.html

これみると、意外と中央線と玉南の交差部から近いな~と思って、もしかして距離的にこの築堤交差部が、(漫画の画面的に)見えるかもしれない・・・と不安になり、訪れました。

まあ、思った程には近くも遠くもなかったです。

でもって、こっち側からみると、京王線と横浜線が平行に見えるな・・・ふ~ん。

まあ、考慮にはいれておこう・・・。

前回、この付近にあった煉瓦構造物の橋脚で、中央線、八高線、そして第三の一番高い橋脚があって、ヤフー地図でみたら、なにかの側線?らしいと判明したやつ。

たしかに、車止めみたいなコンクリートがあります。京王とJRの交差部の手前辺りですね。

右側の建物の壁、の背後にあるやつがそうです。

こちらもりべ~んじ!

はじめ、名前がわからなくてネットの検索でもお手上げの結果だったんですが、

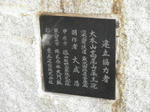

前記山田さんの本で「第二石曽根川橋梁」とわかって、そうか、銘板撮るの忘れた・・・と気づいたので。

でも、橋には「第二石曽根橋梁」とあって、川とは書いていない・・・。

石曽根川は、山田さんの本によると用水路だそうで、それを跨ぐ立派な煉瓦アーチが2004年に取り壊されるまで民家に存在した、とあり、これは「八王子と鉄道展 国鉄編」で展示されてた、日野煉瓦と思わしき遺構のことかなと。

北側に向かって下がっているので、山田川から取水してたのかな~。

高尾のトンネルのように、川が間を通っていたのかどうか。でも川って書いてない・・・。

「八王子と鉄道展」のパンフの地図ではよくわからなかったのですが、

上の民家に残っていたという遺構は、甲武鉄道の、官設中央線と繋がるために移転する前の八王子駅時代のものであり、したがって日野煉瓦製である可能性があるのですが、

この「第二石曽根橋梁」は共用駅である八王子駅移転後の、付け替えられた線路のものであるので、日野煉瓦製ということはなかったですね。

山田さんの本に載ってた地図で理解しました。

たぶん、先の八王子煉瓦か日本煉瓦製でありましょう。

ぜんぶ、つながってるんだなぁ。

なんか、鉄道用地の杭が気になって。2、2、1ってかんじで近距離に埋まってました。

外側に向かってだんだん増えてったのかなぁ。

中央線~八高線~側線~みたいに、増築?

PR

先週の河口湖旅行の初日、京王から高尾駅で中央線に乗り換えたのですが、

その際、ついでにJR高尾駅付近にのこる、官設中央線の明治時代の煉瓦造りに注目してみました。

京王線高尾駅の高架ホームから~

あれっ、踊り子号?!

もしかして、「はまかいじ」かな。

高尾駅、ホーム下の煉瓦の遺構。

山田俊明氏の「東京の鉄道遺産」によると、中央線のホームからみるホーム下は朱色に塗りつぶされているため京王線側のホーム又は高架下の通路から見るのがおすすめだそうです。なんでやねん(笑)

頭隠して尻隠さずですか。

高尾駅は島式ホーム1面と、対面式ホーム1面となっていて、

島と対面側の間のホーム下は確かに朱色でした。でも穴とかくぼみは塞いでないみたい。

ぼんやり、煉瓦を見ていたら「あれ!?スカカラー!!??」の115系が出現。

急いで渡り廊下を行っていたら、今度は貨物の機関車が通過。EH200形、しかもファーストナンバーじゃないか?

いや~長野カラーはわりと見慣れていたんですけど、スカ色も現役なのには、驚いた。

ちょー、かっこいい。豊田所属はこの色だそうですね。

千葉のスカ色113系は去年にさよなら運転してしまったので、それ思い出しました。

去年、銚子行く時、津田沼あたりの基地でちょっとだけ見かけたんですよね。

しかも、その千葉の車両が、211系から209系に置き換わるため、押し出された211系が豊田車両にきて、かわりにこのスカ色115系が無くなるとか・・・

うわあ~、今、見られてよかった~!!

長野カラーもきました。雰囲気ぜんぜん違いますね。

こっちは女の子みたい。かわいい。

せっかくなので、天狗様もおがみます。

え、これ京王も一枚かんでたのか。

中央のホームからみる足下。なんで、こんな風に塗っちゃったのかなぁ・・・。

関東の名駅100選。

ほんとうに、昔の写真とかわらぬ、たたずまいでありました。

でも、わりと新しいというか、キレイに使ってありましたよ?

そして、駅を出て、もう一つのお目当てへ移動。

交差点から見た両者の踏切。中央線は地上だけど、京王線は高架です。

郵便局もすぎ、お目当てはもうすぐそこ・・・。あ、長野色がいっちゃったか。

=========================================

じゃだ~ん!「第一浅川架道橋」~!

なんだこりゃ、予想に反して風光絶佳じゃないか!!!

なんか、さりげなく、文章だけで紹介されてたんで、あんま期待してなかったんですけど、瀧とかあって、緑が鮮やかですげーキレイです。うつくしい。

反対側は、残念ながらコンクリです。でも、右側と左側で、コンクリと石積みという違いはあります。なんででしょうね。

ちょうど、スカ色さまが上を通過。

こちらも、煉瓦造りなのは下り線側の橋脚だけです。

複線になったのは昭和以降だから、上り線側はコンクリート製なのだろう。

はなれて、みるとこんなかんじ。

=========================================

そして、このちかくに、もう一つ。煉瓦の遺構があるそうなのです。

それがこちら↓

橋脚の後ろ側に、用水路をまたぐための橋脚トンネルが。

こちらも、かなりいい雰囲気。

こんな、ちっこい水路またぐために、こんな立派なもの造ったんだろうか・・・。

これは、先ほどとは反対側の入り口。

歴史を感じる一方、じつにのどかです。

表は白くなってて、なかはコケだかカビだかで不気味な緑色になってる部分もあるんですが、100年保ってる事を思えば、じゅうぶん頑丈にできてるんだなぁと。

第二曽根橋梁もこんな感じで、川が中を流れてたのかな。

曽根橋梁については、30日の帰りの日に、もう一度見てきましたので、そちらで!

とりあえず、駅に戻って、大月へ向かいます!

その際、ついでにJR高尾駅付近にのこる、官設中央線の明治時代の煉瓦造りに注目してみました。

京王線高尾駅の高架ホームから~

あれっ、踊り子号?!

もしかして、「はまかいじ」かな。

高尾駅、ホーム下の煉瓦の遺構。

山田俊明氏の「東京の鉄道遺産」によると、中央線のホームからみるホーム下は朱色に塗りつぶされているため京王線側のホーム又は高架下の通路から見るのがおすすめだそうです。なんでやねん(笑)

頭隠して尻隠さずですか。

高尾駅は島式ホーム1面と、対面式ホーム1面となっていて、

島と対面側の間のホーム下は確かに朱色でした。でも穴とかくぼみは塞いでないみたい。

ぼんやり、煉瓦を見ていたら「あれ!?スカカラー!!??」の115系が出現。

急いで渡り廊下を行っていたら、今度は貨物の機関車が通過。EH200形、しかもファーストナンバーじゃないか?

いや~長野カラーはわりと見慣れていたんですけど、スカ色も現役なのには、驚いた。

ちょー、かっこいい。豊田所属はこの色だそうですね。

千葉のスカ色113系は去年にさよなら運転してしまったので、それ思い出しました。

去年、銚子行く時、津田沼あたりの基地でちょっとだけ見かけたんですよね。

しかも、その千葉の車両が、211系から209系に置き換わるため、押し出された211系が豊田車両にきて、かわりにこのスカ色115系が無くなるとか・・・

うわあ~、今、見られてよかった~!!

長野カラーもきました。雰囲気ぜんぜん違いますね。

こっちは女の子みたい。かわいい。

せっかくなので、天狗様もおがみます。

え、これ京王も一枚かんでたのか。

中央のホームからみる足下。なんで、こんな風に塗っちゃったのかなぁ・・・。

関東の名駅100選。

ほんとうに、昔の写真とかわらぬ、たたずまいでありました。

でも、わりと新しいというか、キレイに使ってありましたよ?

そして、駅を出て、もう一つのお目当てへ移動。

交差点から見た両者の踏切。中央線は地上だけど、京王線は高架です。

郵便局もすぎ、お目当てはもうすぐそこ・・・。あ、長野色がいっちゃったか。

=========================================

じゃだ~ん!「第一浅川架道橋」~!

なんだこりゃ、予想に反して風光絶佳じゃないか!!!

なんか、さりげなく、文章だけで紹介されてたんで、あんま期待してなかったんですけど、瀧とかあって、緑が鮮やかですげーキレイです。うつくしい。

反対側は、残念ながらコンクリです。でも、右側と左側で、コンクリと石積みという違いはあります。なんででしょうね。

ちょうど、スカ色さまが上を通過。

こちらも、煉瓦造りなのは下り線側の橋脚だけです。

複線になったのは昭和以降だから、上り線側はコンクリート製なのだろう。

はなれて、みるとこんなかんじ。

=========================================

そして、このちかくに、もう一つ。煉瓦の遺構があるそうなのです。

それがこちら↓

橋脚の後ろ側に、用水路をまたぐための橋脚トンネルが。

こちらも、かなりいい雰囲気。

こんな、ちっこい水路またぐために、こんな立派なもの造ったんだろうか・・・。

これは、先ほどとは反対側の入り口。

歴史を感じる一方、じつにのどかです。

表は白くなってて、なかはコケだかカビだかで不気味な緑色になってる部分もあるんですが、100年保ってる事を思えば、じゅうぶん頑丈にできてるんだなぁと。

第二曽根橋梁もこんな感じで、川が中を流れてたのかな。

曽根橋梁については、30日の帰りの日に、もう一度見てきましたので、そちらで!

とりあえず、駅に戻って、大月へ向かいます!

今日は錦糸町へ行く日だったので、午前中の用事を済ませた後はフリー。

なんも予定を決めてなかったのですが、せっかく出てきたんだし、とりあえず「花見はしたい」という気概だけでスタート。

手始めに、駅から見えた公園にいってみます。

写真は、まえに浅草で見かけた都バスの「夢の下町号」と墨田区バスの「すみまる」

すみまるは、京成バスでした・・・。葛西で見かけたドピンクといい、京成バスのセンスあなどれぬ・・・。

それほど広くはないですが、すごくひらけていて、何よりスカイツリーと桜が撮れるという絶景スポットでした。これは、しょっぱなから具合がいい。

花見客のブルーシートが敷き詰まってましたが、宴会はまだ始まってなかったので、わりと穏やかに花を見られました。

錦糸町を通っている地下鉄というと、半蔵門線。

よし、なら、神保町いこう!

ちょっと最近、方々のページで「未成線を歩く 私鉄編」を参照すべし、と見るので、これは手にしておきたいな、と思って移動。

じつは、半蔵門線ってほとんど乗ったことないのです。なので、ちょっとドキドキしましたが。

都営新宿線に比べると、それより新しい感じがしますね。白くて明るくて。

そこまで最新!ってほでは、もうないけれど、それでも現代感あふれてる。

それなのに、「半蔵門」の名前にひきづられてか、ちょっと無理矢理、江戸っぽさ?をはっつけているような、…気がしないでもなく?

たとえるなら、現代もやしっ子が、慣れない着流し着ているみたいな・・・。フヘヘ

正直、この雰囲気けっこう好きです。明るくてキレイめでいい子だな、そのうえ真面目そう。

そういえば田園都市線がこれのおかげで、埼玉の方までおでかけできるんだった。

ちょっといっかい、東急から東武伊勢崎線方面へ行ってみたいですね。

・・・でも、なんか、すごく空恐ろしい!!!(((川゚Д゚)))…気がするのは何ででしょうか。

こわい…こわいよぅ埼玉東部…なんか帰ってこれなくなりそう。(よくわかってない路線だからです)

神保町到着。いつもの都営と出口がちがうので、やや迷いました。

そのうえ、「エスカレーターついてるーーーーっっっ」Σ(゜ロ゜;)

いや、都営さんにもついてる階段あるのかもしれませんが、神保町駅だといつも、重い本を抱えて古い階段をヒーコラヒーコラ上り下りした記憶しか無くて。ちょと、カルチャーショックした。

そして、今日は神保町古書店街のワゴンセールの日でした!

わーわーサプライズ!秦川堂書店さんのワゴンのなかに、キャンブックスシリーズが詰まってたんで、500~1000円で、いろいろ買えました。「未成線」もそこで手に入れられた!!

書泉グランデまで行かずにすみました。

その先の交差点では、町内会?が無料で甘酒を配っていたので、風が冷たかったこともあり、いただくことに。すごくおいしかったです。

しかし、花祭りというには、神保町らへんに花はなく・・・。ちょっと、先に並木があるくらいでした。

それも、きれいでしたけど。とりあえず、ここで新宿線に乗り、新宿へ。

新宿三丁目で降りて、新宿御苑にでもいこうかな~と思ったんですけど、ポケット23区みてたら、玉川上水をたどっていけば、京王線跡と桜、両方見られるんじゃないか?と思い決行。

新宿百貨店の「パオパオ」で豚まんを1つ買って、それをかじりながら笹塚まで歩きました。

正直、長い上に単調だとおもうので、ここで区切ります。

ご興味がおありの方はこのままどうぞ ↓

======================================

出発はご存じ、新宿南口より。

この甲州街道の坂を上ってたんだね。終戦間際までは。

そして戦後しばらくは、ここを左に曲がって、西口の地上駅に乗り入れてたんだね、京王線。

今は、わが足下。

ところで、京王の駅が今いるところは、もと東横の新宿支線の用地を東急時代に与えられたものというのがもう定説なんですね。

京王の電車が甲州街道陸橋の坂を上れなくなった時、当時の五島さんの台詞に「京王は淀橋浄水場から土地を買って、西口にもっとるだろ、あそこを使いなさい」てのがあるんですけど、これはどっちなんだろう?これと東横の土地を交換したのかな?

それとも、その土地だけじゃ足りなくて、東横の土地も、もらったのか・・・。

まあ、これもオーラルヒストリー系なので、勘違いということもあるのかも。

いつかわかる日がくるのかな。

さて、地図で地下に潜った京王線の点線をたどり、現甲州街道から西新宿一丁目交差点を左に曲がったマック前の道へ。甲州街道の一つ、お隣の道路へ入ります。

したら、いきなりありましたね「葵橋」跡。そして、この通りは「葵通り」というらしい。

京王線が新宿駅裏口に接続していた「停車場前」より一つ手前の停留所が「葵橋」だったと思うんですが、その由来でしょうか。

でも、甲州街道陸橋と統合される前の、京王専用の跨線橋も「葵橋」と、同名だったらしいので、そっちかもしれません。

ひとつ、道路を隔てただけで、ずいぶん静かです。なんだか、置物が多くて、異様に邪魔くさいですが。

そして、これはなにかな。

何かの遺構だったら面白いんですけど、やたら巨大で、ふつうにジャマです。

三角点みたいなマークがついてたから、その土台なのかも。それにしてもジャm(略)

京王ちがい。

そしてふとみた看板が「渋谷区」になっていて「!?」

三角点?のは「新宿区」なんですが・・・。地図を見ると、甲州街道よりこっち側は、もう渋谷区らしいです。

つまり区界・・・。京王線は実は新宿駅の手前ギリギリまで、渋谷区を走っていたのですね・・・。

こちらも、南新宿町会といいつつ、所属は渋谷区なんだろうか・・・。

その、テントの裏手で、ようやっと、上水跡を利用した公園らしき場所に出ました。

期待していた、桜も見事にポジショニング。

その奥はふたたび甲州街道とぶつかり、より上水跡っぽいモニュメントが。

これ以降で、上水に関する解説は、ここくらいでした。orz

ほぼ原寸大らしい。土台のところには、実際に上水に使われていた煉瓦がはまっています。

そして、文化学園大学前の桜並木は、とても洗練されているというか。

キレイだけど人工的で都会的です。

この桜並木を抜けると、またもや石碑。「天神橋」跡らしい。おー天神橋。

山手大空襲で被災して京王が陸橋上れなくなった原因の、天神橋変電所もこのあたりなのかな。

タモさんなら「おーこの曲線は!」とかいうのだろうが、私にはいかんせんそういうスキルは・・・。

しかし、さくらはキレイです。

首都高4号新宿線の分岐点まで来ました。

ここにも、なにやら遺構らしき石灯籠が・・・。代々幡町と、かいてある。旧名かな?

ちかくに「諦聴寺」というお寺さんがあるので、そこと関係ありそう。

それにしても、この蔦がすごい。これも上水関係の遺構かな?

水気にさそわれたものか(笑)ムーミンみたい。中は鉄格子で囲われてました。

4号線をくぐると、ふたたび上水道。しかし、ここは半分駐車場にとられていて道が狭くなってます。

その先に、3つめの橋「三字橋」。これは、現物っぽい!現物っぽい!!!

正直、これ以降にも無数に上水と交差する橋の遺構があるんですが、ほとんどモニュメント化しちゃってて、無加工なのは、ここくらい?

山手通りと甲州街道の交差点に来ました。

先の4号分岐点もすごかったけど、ここは更にすごい。高架マニア垂涎ものですね。

ついでに信号機の数も見たことない(笑)

ここで、嬉しの、鉄道遺構!

京王線、地上時代の鉄道柵でしょうね。ほんとに、玉川上水の脇を走ってたんだなぁ。

場所的には、このあたり(右地図参照)

やっぱり、区界(笑)

そして、オペラシティも、新宿区と渋谷区でそれぞれもってんですね。知らなかった。

ああ、だからシティ・・・?・・・?

なにげに、この辺、小田急の西新宿ビルもある。…なぜ(笑)

そしてこれが、四つ目の橋「伊東小橋」。最初見た時、ガードレールの一種かと思った(笑)

右は暗渠をのぞける場所かな?この先、もう2ヶ所くらい、ありましたね。

「改正橋」&京王初台駅ビル到着。京王の目の前に「改正」ってのも・・・面白いかも。(京王は「改定」派)

ここにきて、ようやっとこの上水跡の名前がわかりました。

「玉川上水旧水路緑道 初台地区」だそうです。

波模様がオシャレ。

幡代小は、もし場所が動いてないとすると、京王が開業した頃から見てるってことですよね。

それはすごい。

ここ、わかりますかね。左の道に対して、上水緑道が土盛りされて高くなってます。

高低差を保ち、緩やかに緩やかに新宿へ水を運ぶ工夫ですね。

それにしても、この植樹は圧迫感がすごい・・・。夏は蚊が湧きそう。

その手前にあるのは「代右衛門橋」です。名前がすごい渋っ。

「西原地区」に突入~。

西原には牧場があったらしいですね。

渋谷区内は、牧場が多かったんだと。

ここから一気に橋ラッシュ。

左から「新台橋」「西代々木橋」「二字橋」

二字橋から先は、花見会場になっていて、お祭り状態でした。

ここまで、本格的な花見に出くわしてないので、雰囲気に出会えてちょと嬉しい。

なんだか橋特集になってますが、つづけて「美寿々橋(みすす)」「山下橋」「代々幡橋」

だんだん個性的になってゆきます・・・。

=====================================

さて。上水緑道は左へ折れて、まだまだ続きますが、そろそろ足の裏も限界なので、

「笹塚一丁目東」で、京王の路線の方へ戻ることにします。

右は中野通りの交差点。

わーー!!京王線が、でてきたー!!

ちょうど、右側の、笹塚~幡ヶ谷の間から、地上へ出てくるようです。

駅へ向かう途中に、中村屋の工場が。なかなか古そうです。いつから操業してるのかな!?

そして、駅も間近のクイーンズ伊勢丹。て、地図に書いてあったんですけど、去年解散したんですか?>wiki

紀伊國屋書店がはいってるけど仲いいのかな。

昔は府中の伊勢丹フォーリスにも紀伊国屋が入ってたんですけどね…。たんですけど。…ね。

なかでは、こちらもホールでブックフェアをやってました。(^▽^)

「笹塚!!」

笹塚の駅を外から見たのって初めてかも。

あっ、ここにもクラウン街残ってるんですね!しかも、新しめでキレイ!!??

お店の数もすごいありますね。

って、おもったら、せま!!西側の高架下のあんま奥行きもない店舗にすごい詰め込んでました。

そして、その高架下の端っこに、上水の遺構っぽいものがありました。

「どんどん」って、ブラタモリでやってた、水の落ちる音だろうか・・・。いや、由来はわかりませんが。

ちょうど、解体工事中の京王重機のカベに、「ささづかギャラリー」があって、南どんどん橋の写真もありました。奥にある木造は、よもや笹塚の駅舎?

このパネル、なかなか為になってかつ、オシャレですね。

でもだんだん、宣伝になっているぞ・・・。

ここまでくると、もうよくわからない(笑)

それにしても、京王重機ビル、解体してしまうのか~。

工事が始まる前に一度、見に来れば良かったな~。

「京王ポケット社史」によると

『京王線発祥の地笹塚に、九階建ての近代ビルが出現した。これが「京王重機整備(株)」の本社で、昭和四十二年十二月のオープン。コの字型の軸部分を京王重機ビルと名づけ、一階にはショッピングセンター「京王ささづか」が開店。コの字の両側部分は京王笹塚コーポラスで、三二六号室、民営アパートでは関東一の室数だったが、たちまち満員となった。』

『しかし京王重機は、こうした建物の賃貸が本業ではない。社名が示すとおり機械屋さんで、バス、トラックなどの一般車両、ブルドーザー、モーターグレーダーなどの建設機械、産業機械、船舶用エンジン、戦車などの整備業、あるいは部品の製造、販売業を主業としている。』というものだったらしい。

え?戦車・・・!? ;゜Д゜)

社史では、こんなにも高らかに語っているのに、時の経つのははやくて、ちょとさびしい・・・。

駅から、開渠な上水が見られました。水量は、ほぼないですが。

第三号橋のところに、解説もありました。笹塚は、上水文化を大切にしている所なのだなぁ。

駅の近くの笹塚図書館に寄って、すこし休憩してから、明大前も見て、帰りました。

あー、疲れたけど、むっちゃたのしかったー。

乗ったのは、新宿線の急行。まえに「なんか、数字のシールが貼られてる!?」と思ったのは、十両編成のシールでした。なーるほど。

えっ、あれ、じゃあ、ふだんはいくつなんだ。

以前、下書きで描いた、京王に中央が蹴っ飛ばされるシーンの、周辺の背景参考が欲しかったので、八王子資料館の帰りに寄ってきました。

ルートがわかりにくいと思うので、地図を添えますね。

ここは横浜線と山田川の高架橋(緑の矢印)。手前のは元子安橋というらしい。

山田川ってのは、いつからある物なんだろう?こんど、地図を確認してみよう。

元子安橋から山田川沿いを奥へと進むと、今度は京王線との交差部部分が目の前に見られる和田橋。この橋自体はわりと新しいみたいです。(紫の矢印)

その奥の方から、中央線がむかってきて、左側で京王線と交差しています。

こちらが、本命、中央線と京王線のクロス部分。(赤ピンクの矢印)

意外と何でもないコンクリート造りで、わりと新しいようにも見えます。不安・・・。

で、そのまま、中央線に沿って歩いて行くと、なんと、煉瓦造りの古そうなトンネルを見つけました!

っていうか、あやしい・・・。不法投棄すんな!の黄色い看板が目立ちます。

(オレンジの矢印)

ブラタモリでみた「なんか途中でめんどくさくなっちゃった石垣の積み方」を思い出します・・・。

途中まで布積み、でだんだんなし崩しに日本流的な(笑)

中の雰囲気は、王子駅でみたのと似ているけど、ボロい。橋桁だけペンキ塗り立てでキレイ(笑)

あと、謎の穴がボコボコ空いてるんですが、これってもしや弾痕・・・??

その奥の橋脚はコンクリート製でした。(左上)

あれ、甲武鉄道って単線で開業したんですっけ・・・??

意外と、そういうのって書いてないですね。

でもウィキに「1939年(昭和14年)3月31日:豊田駅 - 浅川駅間を複線化」ってあるから、それまでは単線だったんですね・・・。電化よりあとなのか?!

え~、それで京王線に立ち向かえてたんでしょうか。逆に疑問が。

まあ、玉南の区間は、京王もかなりあとまで単線の区間のこってますが(多摩川橋梁とか)

さらに奥には3本目の橋脚。真ん中のより高いです。

最初、こっちが八高線の橋脚だとおもってたんですけど、

地図見るとなにかの側線ぽいですね・・・。真ん中のが八高線のようです。

八高線は、玉南よりあとに出来たんですっけ・・・?(昭和6年)

こちらも昭和はいってからなので、コンクリート製なのですね。

ちなみに、出口側の石垣は、かなり最初から谷積み。

いや~、それにしても、あの煉瓦造りはやっぱり甲武鉄道時代のものでしょうか。明治、明治。

日野駅近くの用水路や、多摩川橋梁の橋脚が日野煉瓦製造所製ので有名ですが、これもそうなのかな~だとしたら、たぎるな~。

今回の「八王子と鉄道」で展示されてた、甲武鉄道時代の暗渠につかわれてた煉瓦も、日野製じゃないかといわれていますが、それとも場所が近い。

日野煉瓦製造所の操業は明治21~23年らしいので、まさに甲武鉄道のためにやってたようなもんですね。

トンネルを抜けて、ふたたび京王の踏切にもどると、なんと西東京バスの営業所と社屋がありました。

え、こんな京王線のそばに・・・!?

八王子駅まえでみた、バスのマークが「NT」と縦書きになってて、しばらく考えちゃいました。

気づけば納得。

さて、これが先ほどの和田橋とは反対側から見た、玉南の交差部分。(ピンクの矢印)

うんあ?なんか、コンクリートではない石積みが見えます。

赤煉瓦ではないけど、布積みのような・・・。

さっきみた反対側は完全にコンクリートなんですけど、片側半分はちがうみたいですね。

こっちが、玉南建設当時のままのだったら、燃えるわ・・・。

手前側の八高線のは、完全にコンクリートですね。

そのあとは、K-8にむかってぶらぶら歩きました。

わきに掛かるラブ・ ハチ王子の列。自分的には一番京王っぽいかんじがあると思ってるキャラです。

京王は、全体を代表するマスコットはいないけど、ゆるキャラは地味に多いです。ポイント君とか、チカちゃんとか、街はぴとか。

っていうか、これ多!!↓

http://www.happy-town.net/special0802/ 街はぴ

仕事もおわり、ブラタモれる幸せ。しかし、他局に堂々潜入ってありなのか(笑)

昨晩のブラタモリ新宿誕生編はなかなか感動的でしたねぇ。

曙橋の新宿歴史博物館にはたびたびお世話になります。あそこの写真集はまじおすすめ。

しかし、ガガーリンの額を直しに戻るとか(笑)学芸員さんは責任大変なんだな。

それにしても、甲州街道の馬糞まみれのCGはヒドイ。本当だったとしても、ヒドイ(笑)

玉川上水があのように街道と並行してた所をみると、甲武の前身の会社が上水使って船運したがった感じもよくわかりますね。多摩川だと神奈川方面にそれちゃいますし。四谷大木戸の手前までは開渠だったというから、そこまでは船運も可能なんでしょうが、飲み水としてはやっぱり汚れが心配ですよねぇ。

初台駅の旧ホームは、いっつも電車の中から見えないか探したりするんですけど、

イマイチよくわかんないんですよね^^;

なので映像で見られて嬉しいは嬉しいんですけど、新橋駅のときと比べると汚…ぁぁぃぇ、

下は、このあいだたまたま見つけた、昭和7年頃の新宿駅改造計画に関する朝日新聞の記事。

せっかく、新宿って事で記念に。

「帝都裏玄関として新宿駅大改造案 専売局用地に本屋を移転

……昨日関係者の第一回協議会」昭和七年十月十五日(金曜日)

雑沓を通り越して正に交通地獄の状態にある新宿駅付近を都市計画事業として根本的に改造し、

美しい交通中心を実現すべく立案中であった内務省では関係各省とも協議して漸く原案が出来たので

十四日午後二時から都市計画地方委員会事務所で関係各省連合の第一回打合せ会を開き

内務省から飯沼都市計画課長、前川第一技術課長、

大蔵省から太田営業?管財局総務部長、大熊工務部長、

鉄道省の須田監督局総務課長

東京府庁の金森内務、来島土木両部長、

東京市の近土木局長等関係官庁代表者三十五名参集して

原案について種々意見を交換したが、新宿駅の移転を始め極めて影響の大きい問題なので

次回の会合までに更に各関係官庁で充分研究を遂げ、ある程度の成案を得た上各軌道会社の

意向をも参酌して最後の決定をなす事として午後四時散会した

改造案の要旨は同駅を中心とする将来の交通文化の発展を考慮して新宿駅を現在の反対側

山手線の外側の専売局用地に移転し一万三千六百坪の同用地の内約三割を駅用地とし

省線本駅を建設し約六割八千坪の広大な土地を広場及び道路として思ひ切り明るい駅を実現し、

この広場内の施設としては二階の地下施設をなし下階を市営地下鉄、西武高速、小田急、東横等の

終端駅の相隣接せる集団停車場を作り上階(中二階)には共同の広間を設けて客だまりとし

これと鉄道各線ホーム、バス停車場、広場内歩道に通ずる数本の地下道を作るのを始め

車道と分けて歩道を作り、歩道付近には街路樹を又空地になる三百六十坪は芝生及び植樹地として

広場緑化を実現する

又これに伴って広場外周の道路計画として青梅街道浄水場入口付近の屈曲点から

広場の西側をすぎて甲州街道に通ずる主要連絡道を三十五メートルの幅で設け

又小滝橋方面から来る新設街路をうけて

青梅街道と広場に東北隅との間に二十七メートル幅の連絡道路を設けて

都心方面からの交通に当て、甲州街道以南の代々木駅明治神宮方面との交通については

新しく十八メートル幅の道路を設ける外付近の道路も大改革をなし面目を一新したものとなる計画である

越沢明さん名義の1930年代の東京市役所都市計画図とも一致します。

東横の新宿支線は1917年に私設鉄道法による免許が全部失効したのを受けて、軽便鉄道法によって免許を取り直したときの碑文谷~新宿間の事でしょうが、10年たってもまだ有効だったんですね。結局1936年に失効したようですが。

専売局用地というのは煙草工場のことかな?

わからないのは「市営地下鉄」。どの時点の免許線のことだろうか。

東京高速鉄道が昭和6年12月に新宿~四谷~築地の新宿線を市から譲渡されているけど、東京高速の鉄道だろうか。この契約自体の鉄道省からの認可がちょうどこの頃(昭和7年10月)だから、まだ名義上は市営だったのかもしれないですね。

しかし、青梅街道側がメインのせいか、京王のけの字もでていないのは、なんか寂しい・・・^^;

ここでもなかま外れなのか。

昨晩のブラタモリ新宿誕生編はなかなか感動的でしたねぇ。

曙橋の新宿歴史博物館にはたびたびお世話になります。あそこの写真集はまじおすすめ。

しかし、ガガーリンの額を直しに戻るとか(笑)学芸員さんは責任大変なんだな。

それにしても、甲州街道の馬糞まみれのCGはヒドイ。本当だったとしても、ヒドイ(笑)

玉川上水があのように街道と並行してた所をみると、甲武の前身の会社が上水使って船運したがった感じもよくわかりますね。多摩川だと神奈川方面にそれちゃいますし。四谷大木戸の手前までは開渠だったというから、そこまでは船運も可能なんでしょうが、飲み水としてはやっぱり汚れが心配ですよねぇ。

初台駅の旧ホームは、いっつも電車の中から見えないか探したりするんですけど、

イマイチよくわかんないんですよね^^;

なので映像で見られて嬉しいは嬉しいんですけど、新橋駅のときと比べると汚…ぁぁぃぇ、

下は、このあいだたまたま見つけた、昭和7年頃の新宿駅改造計画に関する朝日新聞の記事。

せっかく、新宿って事で記念に。

「帝都裏玄関として新宿駅大改造案 専売局用地に本屋を移転

……昨日関係者の第一回協議会」昭和七年十月十五日(金曜日)

雑沓を通り越して正に交通地獄の状態にある新宿駅付近を都市計画事業として根本的に改造し、

美しい交通中心を実現すべく立案中であった内務省では関係各省とも協議して漸く原案が出来たので

十四日午後二時から都市計画地方委員会事務所で関係各省連合の第一回打合せ会を開き

内務省から飯沼都市計画課長、前川第一技術課長、

大蔵省から太田営業?管財局総務部長、大熊工務部長、

鉄道省の須田監督局総務課長

東京府庁の金森内務、来島土木両部長、

東京市の近土木局長等関係官庁代表者三十五名参集して

原案について種々意見を交換したが、新宿駅の移転を始め極めて影響の大きい問題なので

次回の会合までに更に各関係官庁で充分研究を遂げ、ある程度の成案を得た上各軌道会社の

意向をも参酌して最後の決定をなす事として午後四時散会した

改造案の要旨は同駅を中心とする将来の交通文化の発展を考慮して新宿駅を現在の反対側

山手線の外側の専売局用地に移転し一万三千六百坪の同用地の内約三割を駅用地とし

省線本駅を建設し約六割八千坪の広大な土地を広場及び道路として思ひ切り明るい駅を実現し、

この広場内の施設としては二階の地下施設をなし下階を市営地下鉄、西武高速、小田急、東横等の

終端駅の相隣接せる集団停車場を作り上階(中二階)には共同の広間を設けて客だまりとし

これと鉄道各線ホーム、バス停車場、広場内歩道に通ずる数本の地下道を作るのを始め

車道と分けて歩道を作り、歩道付近には街路樹を又空地になる三百六十坪は芝生及び植樹地として

広場緑化を実現する

又これに伴って広場外周の道路計画として青梅街道浄水場入口付近の屈曲点から

広場の西側をすぎて甲州街道に通ずる主要連絡道を三十五メートルの幅で設け

又小滝橋方面から来る新設街路をうけて

青梅街道と広場に東北隅との間に二十七メートル幅の連絡道路を設けて

都心方面からの交通に当て、甲州街道以南の代々木駅明治神宮方面との交通については

新しく十八メートル幅の道路を設ける外付近の道路も大改革をなし面目を一新したものとなる計画である

越沢明さん名義の1930年代の東京市役所都市計画図とも一致します。

東横の新宿支線は1917年に私設鉄道法による免許が全部失効したのを受けて、軽便鉄道法によって免許を取り直したときの碑文谷~新宿間の事でしょうが、10年たってもまだ有効だったんですね。結局1936年に失効したようですが。

専売局用地というのは煙草工場のことかな?

わからないのは「市営地下鉄」。どの時点の免許線のことだろうか。

東京高速鉄道が昭和6年12月に新宿~四谷~築地の新宿線を市から譲渡されているけど、東京高速の鉄道だろうか。この契約自体の鉄道省からの認可がちょうどこの頃(昭和7年10月)だから、まだ名義上は市営だったのかもしれないですね。

しかし、青梅街道側がメインのせいか、京王のけの字もでていないのは、なんか寂しい・・・^^;

ここでもなかま外れなのか。