たまろぐ

テツ的あれこれ妄想牧場。(※路線≒会社の擬人化前提注意です)

最近は管理人の備忘録と化してます。

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

大正15年12月頭、玉南電気鉄道は京王電気軌道に吸収合併されましたが、

その月の内にご容態が思わしくなかった大正天皇がついに崩御せられ、

にわかに多摩の横山の地が注目されるようになる様が、当時の新聞にありありと描かれてありました。

東京朝日新聞(市内版)大正十五年十二月三十日(木曜日)

「霜どけを踏んで詳細に御検分 大喪使総裁閑院宮 きのふ横山村新御料地へ」

大行天皇の御陵所を内定せる東京府南多摩郡横山村御料地御検分のため

御大喪使総裁閑院宮載仁親王殿下には杉諸陵頭、東久世内匠頭、平塚東京府知事

以下を随えさせられ二十九日午前十一時五十八分中央線浅川駅に

御着 霜解けにぬかる、あぜ道をおひろひで詳細に御視察になり午後二時浅川駅発の列車で御帰京になった、

御陵所には二十九日すでに人夫五百人が到着して土をほり返すやら雑木林の木を抜き取るやら

昼夜兼行の工事が開始され、八王子署では特に警部補詰所を特設し、

三十日からは周囲に鉄條網を張りわたして一般人の立ちいるのを止めるやら、地内の寺院二ヶ所と

民家 八戸は二、三日のうちに立退かせるといふ大騒ぎである、浅川、横山両村の在郷軍人会青年団では、

浄い労力の奉仕を申出でたさうだ

浅川駅には多摩川砂利が山と積まれて御陵に運び出される日を待つ、

人情素朴の浅川、横山両村民は村が歴史をもつてこのかた創めての

昨今の土地のざわめきに驚くような眼をみはってゐる

「けふの大喪使会議で御大喪御日決定 御陵所も正式決定 重大案件を審議する初会議」

大行天皇の御大喪に関する諸般の重要事項を決定すべき大喪使諸員の初会議は三十日午前十時から

宮中東三の間において開催され、総裁閑院宮殿下を始め一木大喪使長官、塚本、関屋両大喪使次官以下

各事務官および一条祭官長、柳原、清水両祭官次長以下各祭官等凡六十名参集する事となってゐる、

この日総裁宮よりは優あくなる御言葉を賜ひたる後一木長官議長席につき協議を進めるはずであるが、

協議事項は

一、同事務分掌に関する件

一、大喪儀御日取決定に関する件

一、御陵所決定に関する件

等でいづれも上奏御裁可を仰いで公布される事となってゐる、尚同日以後は大喪使事務所は宮内省御歌所の

部屋に置き即日事務を開始されるが事務は評議所、長官官房、儀式部、山作部、会計部、上営部、用度部、

鉄道部等の諸部に分れ、又大喪費予算は各部に配分されるはずである、新宿御苑の大喪場および御陵所の

工費は合せて百四十万円の見込であると

「新御陵所には二通りの命名 全区域に対するものと先帝御陵と別々に」

閑院大喪使総裁宮殿下には別項の如く二十九日午後、

先帝御陵所と内定された南多摩郡横山村地内帝室林野局林業試験場付属気象観測所の下に展けた

約二十八町歩に余る地域を御検分あらせられた結果総裁宮には同所こそこよなきものとして至極御満足の

お言葉をおもらしに相成ったと承る、殿下には三十日か三十一日中に上奏御裁可を仰いだ上宮内大臣並に

内閣総理大臣連署をもって御陵所決定を公布することになってゐる、然して右御決定に上は前記地域に

対して何々御陵墓と命名され、大行天皇御陵の命名は更に御大喪期日若干前に決定されるはずであるが、

この地一般の御陵墓名には浅川とか横山とか部分的のものを御使用には相成らぬ旨拝聞する

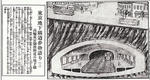

写真はその時の模様とおもわれます。

このときの最寄り駅及び経路は勿論、帝国鉄道の中央線の浅川駅ですが、

玉南を合併し、乗換のガンと言われた府中をこれからどうにかして直通し、

八王子間の旅客を中央線から奪わねばならない京王に、

この出来事はどう映ったでしょうね・・・。

当然、御陵までの線路敷設(またはバス輸送)を考えたでしょうし、

直通のための改軌工事、施設の同規格化を迅速に行わねばならない必要性に

ますます迫られたことでしょう。

その後の世界恐慌の事も思うと、相当大変な事だったと想像します。

しかし、同時にこれは、玉南を合併したばかりの京王にとっては天啓に近いものだったのではないかと。それを思うと、心震えますね。

以下は続報。

「総べて御質素に多摩陵の工事 いよいよ五月から着手し 御一年祭までに完成」

東京朝日新聞 昭和二年三月十九日(土曜日)

多摩陵の参拝者はすでに六十万人を突破したが参拝も月末で打ち切られ、四月三日の

御百日祭を待って五月はじめからいよいよ本式の築陵工事にとりかかることとなった、新御陵の

続行 工事は大喪使の手を離れ諸陵寮の要求によって一切宮内省内匠寮で行はれるもので

工事主任はさきに玄宮工事の主任としてこれに当たった技師森泰治氏が任命されることに

決定し月下北村工務総長が森技師と共に設計を急いでゐる

御陵影は全?新陵墓令によってゐるがこのたびのは「上円下方」形をとることとなり、大体は

桃山 陵に準じられてほぼ??の神殿なかたちとなるも

玄宮(現在の円形直径約五間)の上に盛らるる花から宮の

大円丘の直径は桃山陵の約七間よりわ?るかに規模を小さくして

五間未満とされる??陛下、各皇族のための御陵墓所?の

他も畏き思召しからそれに準じ総てにおいて小規模となり

なほ現在の??山際の一部は位置を少し離れた場所に変更されることとなってゐる

予算も 今のところほぼ約五十余万円程度の御質素なものとされる模様で、これは十一月一杯をもって

総ての工事を完成し御一年祭以後は再び一般の参拝を差許される

なほ来る二十四日午後二時半からはゾルフドイツ大使以下在京外交団は宮内省山縣式部官の案内で

一同多摩陵に参拝することになってゐるが、二十五日の御命日には皇太后陛下には

三度御陵参拝を仰せ出され、また秩父宮閑院宮その他各殿下の御参拝?ある用に承る

「多摩陵参拝の期間延期さる 四月一、二、四日の三日間」

東京朝日新聞 昭和二年三月三十日(水曜日)

多摩陵の一般市民の参拝許可期間は本月三十一日をもって期限終了のことになって居たが

鉄道省では最近の参拝者激増(毎日一万五六千人に上る)にかんがみ更に

四月一日、二日、四日、の三日間延長方を宮内省に交渉の結果許可されることに決定した

昭和の縮刷版はかすれてて読みにくいです ´^ ^;)

なので解読不能な部分があってすみません・・・。

これみると、ほんと市民にすごい人気だったようで、鉄道省がほくほくしている。

そして傍らでみてた京王がすごいギリギリしてそう、大分プレッシャー受けてたんだなぁと。

今現在、京王が「高尾山」「高尾山」してるのは、

もとはこの御陵墓人気に端を発しているんじゃなかろうか。

延長の4月の日程で、3日が省かれてるのは御百日祭だからなんですね。

御陵線はここからちょうど4年後の昭和6年3月20日に開通します。

ところで、玉南の合併日が社史によっては12月4日になっているという話ですが、年表の方ではちゃんと1日になっていました。

4日は統一営業だか連絡運輸だかを開始した日だそうです。

これは日野市史の記述にもそうありました。

でも合併前から、府中の乗換にはだいぶ気を遣っていたはずだし、何が改良されたんでしょうね?

謎です ;・・)?

その月の内にご容態が思わしくなかった大正天皇がついに崩御せられ、

にわかに多摩の横山の地が注目されるようになる様が、当時の新聞にありありと描かれてありました。

東京朝日新聞(市内版)大正十五年十二月三十日(木曜日)

「霜どけを踏んで詳細に御検分 大喪使総裁閑院宮 きのふ横山村新御料地へ」

大行天皇の御陵所を内定せる東京府南多摩郡横山村御料地御検分のため

御大喪使総裁閑院宮載仁親王殿下には杉諸陵頭、東久世内匠頭、平塚東京府知事

以下を随えさせられ二十九日午前十一時五十八分中央線浅川駅に

御着 霜解けにぬかる、あぜ道をおひろひで詳細に御視察になり午後二時浅川駅発の列車で御帰京になった、

御陵所には二十九日すでに人夫五百人が到着して土をほり返すやら雑木林の木を抜き取るやら

昼夜兼行の工事が開始され、八王子署では特に警部補詰所を特設し、

三十日からは周囲に鉄條網を張りわたして一般人の立ちいるのを止めるやら、地内の寺院二ヶ所と

民家 八戸は二、三日のうちに立退かせるといふ大騒ぎである、浅川、横山両村の在郷軍人会青年団では、

浄い労力の奉仕を申出でたさうだ

浅川駅には多摩川砂利が山と積まれて御陵に運び出される日を待つ、

人情素朴の浅川、横山両村民は村が歴史をもつてこのかた創めての

昨今の土地のざわめきに驚くような眼をみはってゐる

「けふの大喪使会議で御大喪御日決定 御陵所も正式決定 重大案件を審議する初会議」

大行天皇の御大喪に関する諸般の重要事項を決定すべき大喪使諸員の初会議は三十日午前十時から

宮中東三の間において開催され、総裁閑院宮殿下を始め一木大喪使長官、塚本、関屋両大喪使次官以下

各事務官および一条祭官長、柳原、清水両祭官次長以下各祭官等凡六十名参集する事となってゐる、

この日総裁宮よりは優あくなる御言葉を賜ひたる後一木長官議長席につき協議を進めるはずであるが、

協議事項は

一、同事務分掌に関する件

一、大喪儀御日取決定に関する件

一、御陵所決定に関する件

等でいづれも上奏御裁可を仰いで公布される事となってゐる、尚同日以後は大喪使事務所は宮内省御歌所の

部屋に置き即日事務を開始されるが事務は評議所、長官官房、儀式部、山作部、会計部、上営部、用度部、

鉄道部等の諸部に分れ、又大喪費予算は各部に配分されるはずである、新宿御苑の大喪場および御陵所の

工費は合せて百四十万円の見込であると

「新御陵所には二通りの命名 全区域に対するものと先帝御陵と別々に」

閑院大喪使総裁宮殿下には別項の如く二十九日午後、

先帝御陵所と内定された南多摩郡横山村地内帝室林野局林業試験場付属気象観測所の下に展けた

約二十八町歩に余る地域を御検分あらせられた結果総裁宮には同所こそこよなきものとして至極御満足の

お言葉をおもらしに相成ったと承る、殿下には三十日か三十一日中に上奏御裁可を仰いだ上宮内大臣並に

内閣総理大臣連署をもって御陵所決定を公布することになってゐる、然して右御決定に上は前記地域に

対して何々御陵墓と命名され、大行天皇御陵の命名は更に御大喪期日若干前に決定されるはずであるが、

この地一般の御陵墓名には浅川とか横山とか部分的のものを御使用には相成らぬ旨拝聞する

写真はその時の模様とおもわれます。

このときの最寄り駅及び経路は勿論、帝国鉄道の中央線の浅川駅ですが、

玉南を合併し、乗換のガンと言われた府中をこれからどうにかして直通し、

八王子間の旅客を中央線から奪わねばならない京王に、

この出来事はどう映ったでしょうね・・・。

当然、御陵までの線路敷設(またはバス輸送)を考えたでしょうし、

直通のための改軌工事、施設の同規格化を迅速に行わねばならない必要性に

ますます迫られたことでしょう。

その後の世界恐慌の事も思うと、相当大変な事だったと想像します。

しかし、同時にこれは、玉南を合併したばかりの京王にとっては天啓に近いものだったのではないかと。それを思うと、心震えますね。

以下は続報。

「総べて御質素に多摩陵の工事 いよいよ五月から着手し 御一年祭までに完成」

東京朝日新聞 昭和二年三月十九日(土曜日)

多摩陵の参拝者はすでに六十万人を突破したが参拝も月末で打ち切られ、四月三日の

御百日祭を待って五月はじめからいよいよ本式の築陵工事にとりかかることとなった、新御陵の

続行 工事は大喪使の手を離れ諸陵寮の要求によって一切宮内省内匠寮で行はれるもので

工事主任はさきに玄宮工事の主任としてこれに当たった技師森泰治氏が任命されることに

決定し月下北村工務総長が森技師と共に設計を急いでゐる

御陵影は全?新陵墓令によってゐるがこのたびのは「上円下方」形をとることとなり、大体は

桃山 陵に準じられてほぼ??の神殿なかたちとなるも

玄宮(現在の円形直径約五間)の上に盛らるる花から宮の

大円丘の直径は桃山陵の約七間よりわ?るかに規模を小さくして

五間未満とされる??陛下、各皇族のための御陵墓所?の

他も畏き思召しからそれに準じ総てにおいて小規模となり

なほ現在の??山際の一部は位置を少し離れた場所に変更されることとなってゐる

予算も 今のところほぼ約五十余万円程度の御質素なものとされる模様で、これは十一月一杯をもって

総ての工事を完成し御一年祭以後は再び一般の参拝を差許される

なほ来る二十四日午後二時半からはゾルフドイツ大使以下在京外交団は宮内省山縣式部官の案内で

一同多摩陵に参拝することになってゐるが、二十五日の御命日には皇太后陛下には

三度御陵参拝を仰せ出され、また秩父宮閑院宮その他各殿下の御参拝?ある用に承る

「多摩陵参拝の期間延期さる 四月一、二、四日の三日間」

東京朝日新聞 昭和二年三月三十日(水曜日)

多摩陵の一般市民の参拝許可期間は本月三十一日をもって期限終了のことになって居たが

鉄道省では最近の参拝者激増(毎日一万五六千人に上る)にかんがみ更に

四月一日、二日、四日、の三日間延長方を宮内省に交渉の結果許可されることに決定した

昭和の縮刷版はかすれてて読みにくいです ´^ ^;)

なので解読不能な部分があってすみません・・・。

これみると、ほんと市民にすごい人気だったようで、鉄道省がほくほくしている。

そして傍らでみてた京王がすごいギリギリしてそう、大分プレッシャー受けてたんだなぁと。

今現在、京王が「高尾山」「高尾山」してるのは、

もとはこの御陵墓人気に端を発しているんじゃなかろうか。

延長の4月の日程で、3日が省かれてるのは御百日祭だからなんですね。

御陵線はここからちょうど4年後の昭和6年3月20日に開通します。

ところで、玉南の合併日が社史によっては12月4日になっているという話ですが、年表の方ではちゃんと1日になっていました。

4日は統一営業だか連絡運輸だかを開始した日だそうです。

これは日野市史の記述にもそうありました。

でも合併前から、府中の乗換にはだいぶ気を遣っていたはずだし、何が改良されたんでしょうね?

謎です ;・・)?

PR

本屋さんでみかけて、衝動買いした老川慶喜さんの「埼玉鉄道物語」をつまみ読みしています。

日本鉄道を始め、東武鉄道、東上鉄道、秩父鉄道、西武鉄道、武蔵野鉄道など、

知っておきたいけど、なかなかにブラックゾーンな会社がそろい踏みなのでとてつもないお得感!

なにより、あんま、詳しい本を見かけない東上線の成り立ちがある程度わかるのが嬉しいですね。

このなかに日本煉瓦製造会社という国策?で設立されたにも関わらず、結局民間に丸投げな感じで苦労したレンガ会社のこともかかれていたので、「これはもしや日本鉄道の橋脚と何か関わりが・・・?」と期待したのですけど、日本鉄道が開通してからの設立のようで、なーんだざんねーん。と

で、肝心の西武鉄道の方はというと、まさか武蔵野鉄道とここまで仲が悪いとは(笑)

旧西武が村山線を開通させた事でライバル関係が増したともみれるんですが、問題なのは所沢駅での従業員間トラブル。

所沢駅は共同使用駅で西武が武蔵野の業務を管理していたけど、所沢から東京に行く切符を西武の高田馬場行きの方を売って、値段がほぼ同額なので乗客は武蔵野電車に乗るものだから、武蔵野タダ働き。抗議しても売り方をいっこうに改めなかったため、ついには所沢から少し離れた所に、それぞれ駅を開業する始末。

西武の駅員が急行電車を止めて武蔵野の車掌を殴ったり、武蔵野鉄道が幹部を連れて所沢駅に乗り込み、西武の駅員をホームから追っ払ったり。

なんというか、東横・南武の仲の悪さを越えたかも・・・

あれは、共同の駅を置くのを嫌がったから、事態は逆行してるけど。

で、肝心の堤さんが旧西武を買収しようと乗り出すのはいつなのよ、ってところは書いて無くて、「つづきは由井常彦編の『堤康次郎』で!」ってなってたので、あうあうあ~(泣)

よって今日、借りてきました。『堤康次郎』

これによると、昭和15年5月末時点での旧西武の株主構成は、

東武系の東武証券が21%で、京王電軌の穴水系大日本電力が10.7%の大株主であり「旧西武鉄道では東武鉄道と京王電軌が勢力をふるっていた」って、おいおいおい~~!?

大日本電力=京王電軌というのはどうなのだろう、とも思うけど、面白い話ですね。

(だから、京王、西武とも割と仲いいのか・・・?)

「昭和17年7月に穴水が5万6千株を時価より10円高く、東武鉄道に譲渡し、この時点で西武は完全に東武の支配下に。(交通統制のこともあり)これに堤さんが異議を唱え、東武と協議の結果、穴水株と、東武証券の2万株余りを譲受され、総数の45%をおさえ経営を支配するようになった。」

「昭和18年1月には小島正次郎を常務取締役、中島陟と永井外吉を取締役に送り、6月には自らが社長に就任した」という・・・。

また、ゼッツ☆ミョー!な時期ですねー orz

えーと、西武鉄道と日立航空機が協定結ぶのが昭和17年10月でしょう?

東武か!?堤さんか!??

日立航空機専用線の試運転が昭和19年4月21日で委託報告を5月1日付けで運輸通信大臣の五島さん宛に送ってるから、まあ、建設は堤傘下でいいことはいいらしい。

ふーむ、なかなかスパーッとはわからないものですね。

それにしても、穴水さんは昭和初期の電鉄界をひっかきまわしすぎである。

さてさて、「埼玉鉄道物語」といっしょに「全国鐵道旅行絵図」も買ったんですが、こちらも良いですよ!やっぱカラーがいいですね、あざやかで!

各社の沿線案内を解説付きでのせてくれてまして、結構今さらきづかされる点が多々。

*関東の宝塚=京王閣とか

*和泉多摩川とペアだったのでよほど未練があったのか一時、登戸多摩川→登戸駅とか

*大東急となり小田急と名乗れなくなったため改名した小田急本社前→南新宿とか

擬人化を初めてするさい、京王を「なんとなく塚キャラ」イメージで始めたのですが、あながち遠くもなかったのか(笑)

小田急は、駅名についていろいろ未練ありそうですね。いまさら直せないのかも知れませんが。

本心は、厚木駅→河原口にして本厚木→厚木にしたいけど、神中と相模ににらまれるから我慢してるとか、妄想。

あと珍しいのが「神中鐵道沿線案内」小学生のように他愛のないかわいさなんですけど(笑)

星川駅の南北に富士紡績の工場とヱビスビールの工場があり「神中鉄道が開通する以前の明治期からこの帷子川沿いで操業していた」とあり。おっと。

相鉄の社史の始めに「大正10年11月27日、第4回定時株主総会において、神奈川県出身の当時京王電気軌道の専務取締役であった井上篤太郎を取締役に選任し、経営の顧問、相談役として迎えた。」「神中の事業報告書には井上の氏名は記載されていないが、表面に名を出すことをはばかり、陰の人として助力したという。」とあったのも、単に地元出身のよしみだけでなく、富士紡の工場への足として神中鉄道に期待していたのかなーとちょっと思いました。

おもしろいおもしろい。

日本鉄道を始め、東武鉄道、東上鉄道、秩父鉄道、西武鉄道、武蔵野鉄道など、

知っておきたいけど、なかなかにブラックゾーンな会社がそろい踏みなのでとてつもないお得感!

なにより、あんま、詳しい本を見かけない東上線の成り立ちがある程度わかるのが嬉しいですね。

このなかに日本煉瓦製造会社という国策?で設立されたにも関わらず、結局民間に丸投げな感じで苦労したレンガ会社のこともかかれていたので、「これはもしや日本鉄道の橋脚と何か関わりが・・・?」と期待したのですけど、日本鉄道が開通してからの設立のようで、なーんだざんねーん。と

で、肝心の西武鉄道の方はというと、まさか武蔵野鉄道とここまで仲が悪いとは(笑)

旧西武が村山線を開通させた事でライバル関係が増したともみれるんですが、問題なのは所沢駅での従業員間トラブル。

所沢駅は共同使用駅で西武が武蔵野の業務を管理していたけど、所沢から東京に行く切符を西武の高田馬場行きの方を売って、値段がほぼ同額なので乗客は武蔵野電車に乗るものだから、武蔵野タダ働き。抗議しても売り方をいっこうに改めなかったため、ついには所沢から少し離れた所に、それぞれ駅を開業する始末。

西武の駅員が急行電車を止めて武蔵野の車掌を殴ったり、武蔵野鉄道が幹部を連れて所沢駅に乗り込み、西武の駅員をホームから追っ払ったり。

なんというか、東横・南武の仲の悪さを越えたかも・・・

あれは、共同の駅を置くのを嫌がったから、事態は逆行してるけど。

で、肝心の堤さんが旧西武を買収しようと乗り出すのはいつなのよ、ってところは書いて無くて、「つづきは由井常彦編の『堤康次郎』で!」ってなってたので、あうあうあ~(泣)

よって今日、借りてきました。『堤康次郎』

これによると、昭和15年5月末時点での旧西武の株主構成は、

東武系の東武証券が21%で、京王電軌の穴水系大日本電力が10.7%の大株主であり「旧西武鉄道では東武鉄道と京王電軌が勢力をふるっていた」って、おいおいおい~~!?

大日本電力=京王電軌というのはどうなのだろう、とも思うけど、面白い話ですね。

(だから、京王、西武とも割と仲いいのか・・・?)

「昭和17年7月に穴水が5万6千株を時価より10円高く、東武鉄道に譲渡し、この時点で西武は完全に東武の支配下に。(交通統制のこともあり)これに堤さんが異議を唱え、東武と協議の結果、穴水株と、東武証券の2万株余りを譲受され、総数の45%をおさえ経営を支配するようになった。」

「昭和18年1月には小島正次郎を常務取締役、中島陟と永井外吉を取締役に送り、6月には自らが社長に就任した」という・・・。

また、ゼッツ☆ミョー!な時期ですねー orz

えーと、西武鉄道と日立航空機が協定結ぶのが昭和17年10月でしょう?

東武か!?堤さんか!??

日立航空機専用線の試運転が昭和19年4月21日で委託報告を5月1日付けで運輸通信大臣の五島さん宛に送ってるから、まあ、建設は堤傘下でいいことはいいらしい。

ふーむ、なかなかスパーッとはわからないものですね。

それにしても、穴水さんは昭和初期の電鉄界をひっかきまわしすぎである。

さてさて、「埼玉鉄道物語」といっしょに「全国鐵道旅行絵図」も買ったんですが、こちらも良いですよ!やっぱカラーがいいですね、あざやかで!

各社の沿線案内を解説付きでのせてくれてまして、結構今さらきづかされる点が多々。

*関東の宝塚=京王閣とか

*和泉多摩川とペアだったのでよほど未練があったのか一時、登戸多摩川→登戸駅とか

*大東急となり小田急と名乗れなくなったため改名した小田急本社前→南新宿とか

擬人化を初めてするさい、京王を「なんとなく塚キャラ」イメージで始めたのですが、あながち遠くもなかったのか(笑)

小田急は、駅名についていろいろ未練ありそうですね。いまさら直せないのかも知れませんが。

本心は、厚木駅→河原口にして本厚木→厚木にしたいけど、神中と相模ににらまれるから我慢してるとか、妄想。

あと珍しいのが「神中鐵道沿線案内」小学生のように他愛のないかわいさなんですけど(笑)

星川駅の南北に富士紡績の工場とヱビスビールの工場があり「神中鉄道が開通する以前の明治期からこの帷子川沿いで操業していた」とあり。おっと。

相鉄の社史の始めに「大正10年11月27日、第4回定時株主総会において、神奈川県出身の当時京王電気軌道の専務取締役であった井上篤太郎を取締役に選任し、経営の顧問、相談役として迎えた。」「神中の事業報告書には井上の氏名は記載されていないが、表面に名を出すことをはばかり、陰の人として助力したという。」とあったのも、単に地元出身のよしみだけでなく、富士紡の工場への足として神中鉄道に期待していたのかなーとちょっと思いました。

おもしろいおもしろい。

大正十三年八月二十九日の郊外電車計画に関する東京朝日新聞の記事を参照していた時に、たまたま目についたコラム。

「東京地下鉄道」と「銀座」という文字に、時期的にも「早川さんの東京地下鉄道のことか?」と思ってよくよく読んだら、東京市による地下鉄道計画だったのです。それも三日続けての連載。

関東大震災からほぼ一年、東横線も世田谷線も大井町線も南武線も小田原線も、そして玉南線もこれから建設って時期に、むしろだからでしょうか、郊外と連絡し、都心に直通する夢を持っていた東京市の構想を綴ったコラムが連載されたのは。

今から読んでもハイカラっていうか、二回目の記事なんてシールド工法?かっていう先進ぶり。

その一方、東京の事情はその後何十年も、ぜんぜんかわってねーんだなぁ、っていう…おどろきと既視感が同時に涌き起こり不思議な感じがしました。

東京地下鉄道夢物語り〔一〕これは銀座尾張町交叉点の光景 大正十三年八月十三日(水曜日)

東京市の地下鉄道計画は、愈々具体的になって市参議会から市会へ廻り、いま市電の特別委員会で審議してゐる、

図はこの案に基いて市電気局で作った地下鉄道完成後の銀座尾張町交叉点の模様で函型路下式の停車場である、

総延長五十マイルは大体この式によるのであるが、すべて郊外に始発駅があって丸之内界隈の いはゆる 都心

目がけて集まる線路には十七哩の速度で三分乃至四分間ごとに三四両連結の電車がつく、しかも各駅の停車時間

は平均四十五秒づつだから、目黒、渋谷、中野、池袋、巣鴨どこから通う人でも大体十五分あれば都心へ着く事

になってゐる、現在の市内電車で押合ひへし合ひ一時間もかかって通ってゐる人もこれが出来上れば僅に其の

四分の一時間で出勤も帰宅も出来るし、雑沓もなくなるわけだ、而も一車の定員百二十五人だから四両連結として

一時に五百人は楽々と輸送される

東京地下鉄道夢物語り〔二〕図にした隅田川新大橋の地下 大正十三年八月十四日(木曜日)

地下鉄の停車場は約十一丁半毎に一個づつ全線六十箇所に設けられる、どこから乗っても運賃は十銭均一で、

郊外から都心を通って郊外へ弧線を描く線路は六線であるが、乗換切符でどこの線へも自由に乗れるのは

路面電車とかはらない、この軌道の幅は四呎八吋半の標準式により六百ボルトの電流で運転する線路は大体

函型路下式であるが地勢上やむを得ないところはチュウブ式を用ゐる、図はこの式によって隅田川新大橋附近

の下を通ずる大鉄道管内の鉄道と停車場の光景を示したものであるが、この外に鉄筋コンクリートでトンネル式に

固めた拱型式と種々の関係から本所深川方面には一部高架式が採用される、それも最新式のソリッド・バラステッド

・フラワー式の鉄筋コンクリート構造で音響も殆ど外界の妨げとはならない、元より地震、火事、洪水にも耐へ、

四六時中三七十余両の電車は快速力で東京の地下をかけ廻る事になるのである

東京地下鉄道夢物語り〔三〕高輪東宮御所附近の地下鉄 大正十三年八月十五日(金曜日)

この工事は一哩あたり四百万円、総額二億円の予算である、それもまづ現在の市内電車の混雑を緩和するために急を

要する線は着手後三年目には開通し得る見込が立って居り継続事業として十五箇年間には全部竣成させる計画である、

そこで完成後の実益はどうかといへば現在ですら一日の市電乗客が百二十万人の夥しい数に上ってゐるうへに将来

乗客数の殖える事は自然の勢ひで、予定通りにこの計画が進行しても約二十年の後地下鉄道が出来上がる頃には

優に一日二百四五十万の乗客数を見るに至るだらうから、最大限度に路面電車を拡張してもそれだけではとても

収容出来かねるのをこの地下電車で急速に郊外と連絡をとってドシドシ乗客を運び、電車混雑から来る市民の時間と

労力と感情の浪費を節約して一般の能率増進を図るといふにある―――図は高輪東宮御所附近伊皿子町を通る拱型式

の地下鉄(完)

こちらは、続報?

「市の地下鉄道 測量を開始す 池袋と飯田橋間の第一期線に技師五名出勤」

大正十五年十二月二十三日(木曜日)

長い間難産に悩まされてゐた東京市の地下鉄がいよいよ二十二日から具体的の身支度をはじめることになり、

高速鉄道審査課の西技術係長を中心に五名の技師から組織された測量班は

朝から 空模様を見てゐたが、午後一時十数名の人夫を引きつれて、ボーリングの場所を定むる重大な任務を

帯びて、まづ池袋から飯田橋間の第一期線三マイル半の処女測量に威勢よく出勤した、大道電気局長は語る

住居立入證もいよいよ下付されたので今日から実地測量のスタートを切った、

まづ、池袋の起点から順次鬼子母神付近を通り、面影橋付近の高架予定地を過ぎ

義士銘々伝で名高い堀部安兵衛の遺跡の

付近 を通過し、穴八幡に出で、牛込弁天町、天神町を経て飯田橋の所へ出る

地下鉄道の予定線上をたどって実地の測量をしボーリングの準備をする事になった、

測量は大車輪で来年の一月一杯には完成したいと考へてゐる、そして二年間のうちに

工事を終って交通の不便な同方面の交通上の面目を一新する予定である

なんか、電気局の人がきらきらしてみえる・・・v

池袋から、鬼子母神、面影橋、飯田橋って・・・どういうルートだろう?

ん~、ちょっと調べてみよう。

====================================

~追記~

とりあえず、手がかりに乏しいのでまた神戸大学附属図書館の新聞記事文庫に頼ってみました。

東京市の地下鉄道線決定 鉄道省の特別委員会:中外商業新報 大正十四年二月五日

東京市における現在交通機関として、路面電車、市営及び私営乗合自動車等を有するが

交通の現状は単にこれを以て満足する能わず、帝都交通の根本解決策としては、

高速度鉄道を市内縦横に貫通すべき必要あるは既に一般の認むる所にて、

これが解決をなすべき東京市高速度鉄道路線決定の特別委員会は、三日午後一時

鉄道省に開会、鉄道、内務両省、復興局、東京市の各当局出席し、

東京市の高速度鉄道の計画は、昨年四月までに鉄道省からそれぞれ免許を得て居る、

武蔵野電気、東京地下、東京鉄道、東京高速度鉄道の

四会社の特許線を考慮に入れて立案すべき関係上、右四会社を買収統一する方針で、

市の計画(内容既報)が出来たところその後武蔵野、東京高速度、東京鉄道三会社の

特許を取消されたので残る地下鉄道会社のみを買収すれば統一し得ることとなり、

また鉄道省としても法規上地下鉄道の特許は取消し得ず、これが善後策に就て屡々

各当局会議した結果三日の会合で東京市の執行する地下鉄道路線を左の通り決定した、

なおその様式はペターゼント・ターナー両式の折衷案であると

△第一線 五反田、札の辻、赤羽、御成門、桜田本郷町、芝口、三原橋、和泉橋、徒士町、車坂町、菊屋橋、雷門、浅草駅柳嶋(但し本線は地下鉄道の特許線で市に買収後許可される予定)

△第二線 目黒駅、天現時、六本木、神谷町、虎ノ門、桜田門、馬場先門、宇治橋、新常盤橋、小伝馬町、浅草橋、片町、御蔵前片町、三筋町、三ノ輪、北千住

△第三線 中渋谷、青山六丁目、同一丁目、赤坂見附、虎ノ門、土橋、有楽町駅、須田町、万世橋、本郷三丁目、白山上、巣鴨駅

△第四線 四谷見附、麹町半蔵門、三宅坂、桜田門、日比谷、銀座、築地本願寺前、水天宮前、徒士町、本郷三丁目、春日町、伝通院前、大塚駅

△第五線 池袋、早稲田、神楽坂、飯田橋、神保町、錦町橋、東京駅、永代橋、洲崎

以上路線の交叉点を成るべく少からしむるため、特に本郷三丁目で第三線と第四線と

交叉して居るのをこれを除くため、中渋谷から本郷三丁目に至り、線を取換て大塚に

行かしめ第四線は新宿から本郷三丁目に至り巣鴨に行かしめんと協議中で

この両点は来る十日頃更に協議決定する予定であると

たぶん上の「市の地下鉄道 測量を開始す」の記事は、この計画五路線の第五線めの区間なんだろう。

第一線は早川さんの東京地下鉄道の免許線かな?なんか、今のルートと違うような気もするけど…

(但し本線は地下鉄道の特許線で市に買収後許可される予定)というのは、免許下付のさい東京市が買収しようとしたときに拒めない条件付きだった点をいっているのだろうと思います。

それにしても、東京地下鉄道以外の免許を失効してしまった会社の名前が・・・

「武蔵野電気鉄道」と「東京高速度鉄道」で一文字多いのはどういう事だろう〈笑〉

入れたくなる気持ちもわかるけど。

営団だって「帝都高速度交通営団」っていうんだし、当時の感じとしては地下鉄=高速度鉄道って認識だったのかも。

武蔵電鉄は東横電鉄で、東京高速は小田急の前身なんですよね。こんなところでも因果が。小田急は憶えてないけど、東横は憶えてそうだな・・・このへん。

もうひとつ、後日談で面白い記事が。

東京市営の地下鉄道払下 民間で引受運動起る:大阪朝日新聞 大正十五年八月二十九日

東京市の地下鉄道計画は最近にいたり市債募集上支障を来した関係上初期目的の遂行は困難となったので

適当の時期に右既定線路区域を民間に払下ぐる意向ありというのに対し早くも

大倉組、安田系、川崎系の代表者と更に渋沢正雄氏根津嘉一郎氏等が加わって

資本金二千五百万円五十万株の東京高速度鉄道株式会社を設立することとし

二十七日東京市の計画である既定地下線の払下を陳情するところあり他方に向っても

払下実現の運動を試みているが一方東京地下鉄道会社は地下鉄道統一の必要上市が

直接経営しないとすれば当然既設会社をして連絡敷設せしむることは交通政策上急務であるとし

同社重役は市に向ってその旨陳情に及んだ、然るに根津嘉一郎氏は東京地下鉄道の取締役であると

同時に新計画の会社における中心人物であるから双方に関係し自然板挟みとなっている、

更に某政党方面でも市の既定計画線に対する権利の取得をなすべく極めて秘密裡に画策しているから市といえどもこの際軽々に払下げるということは種々の問題を惹起することとなるべく一般に注目されている

やっぱり「東京高速度鉄道」っていってるなぁ・・・

このへんについては小田急の社史にも記述がありました。

『小田急二十五年史』昭和二十七年十月二十五日発行

当時、東京市の地下鉄道は利光氏一派が敷設免許を所有していた外に、早川徳次氏の創意で、

根津嘉一郎氏を頭首とした東京地下鉄道株式会社の、浅草―新橋間外二線と、

東京横浜電鉄株式会社が獲得していた、渋谷―有楽町間があった。

東京地下鉄道会社は、大正九年八月二十九日に創立され、根津氏の尽力で、

昭和二年十二月三十日、上野―浅草間の開業を始めとし、爾後七回に亙って部分的に開通し、

昭和九年六月二十一日には、予定の新橋迄全通した。

東京横浜電鉄株式会社の敷設権は、工事施工遅延を理由に、後藤新平氏の市長在任当時失効し、

市が建設することとなっていた。

しかし後藤市長が辞任し、つぎつぎと市長の更迭が行われ、市の財政も地下鉄を建設する程の余裕もなく、

荏苒日を過ごしていた。

その間に、東京近郊の電鉄会社の首脳者の間に、共同出資の上、

市の権利を取り戻して、建設しょうという相談が纏まり、

当時の目蒲・東横・玉川・京王・小田原急行の各電鉄会社の役員及び

大倉組が共同して昭和九年九月五日、東京高速鉄道株式会社を設立した。

同社は、昭和十三年十一月八日、青山六丁目―虎の門間を、

同年十二月二十日、渋谷―青山六丁目間を開通し、

昭和十四年一月十五日、虎の門―新橋間と全通をみることになった。

昭和十六年九月一日、この二つの会社は帝都高速度交通営団の名の下に併合されて今日に及んでいる。

あれ、なぜだろう、新聞記事から8年も経っている・・・。

小田急五十年史の方なら、もっと詳しく書いてあるのかもな~。あれ、行間みっちりだし。

この辺の事情は、wikiの「東京高速鉄道」の項目に資金が集まらずに五島さんを迎える事でやっと設立したとあるから、それなんだろうなと。

資金調達に困った大倉組副頭取の門野重九郎氏が、第一生命の矢野恒太氏に相談し、五島さんが助力するなら協力しよう、という話だったらしい。

社長は門野氏、専務も大倉組で、常務が五島さん、取締役は東武・東京地下鉄道の根津さん、それから京王、小田急、王子など郊外私鉄の社長が顔を並べ・・・って、え。なにそこ、気になる。

京王の井上さんがちょうど、昭和3年12月18日~昭和10年12月18日の間、社長だったはずだから、井上さんかな?それに王子と、玉川もいたとすると、ここでも大集合してるのか君ら。

だめだ、取締役のメンツが気になる。ちゃんと紙媒体も調べよう・・・。

東京高速鉄道くんはみんなの子供なんだなぁ。

====================================

~追記の追記~

別記事のほうにしようかとも思ったんですけど、

分かれると参照が面倒になるので長くなるの覚悟でこっちに追記します。

やっぱり小田急50年史の東京高速鉄道の項目に、一連の流れがわかりやすく書かれていました。

『小田急五十年史』昭和五十五年十二月二十七日発行

(大正九年の金融恐慌のため株式募集などが絶望的な状況となり、)

難航したのは東京高速鉄道だけではなかった。このため、資本の重複を避けて効率的運用をはかる意味で、

発足当初から武蔵鉄道を除く三社合併とか、同社を含む四社の大同合併とかをもくろむ動きがあった。

なかでも東京鉄道側の東京地下鉄道(当時東京軽便地下鉄道)への合併の働きかけは根強く、一時は

合併契約を締結するまでに進んだが、会社設立の直前に至って東京鉄道側の発起人のほとんど全員が

株式の引受を放棄するなどのことがあって合併は成立せず、結局、東京地下鉄道を除いて、他の三社の

計画はいずれも挫折し、免許も大正十三年(一九二四年)に失効した。(中略)

この間、政府が従来の七路線七三キロメートルを五路線八〇キロメートルとした新しい高速鉄道網計画を

策定したのを受けて、東京市はこのうち東京地下鉄道の免許線にほぼ合致する一号線を除く他の四路線、

目黒~浅草橋~南千住、渋谷~東京~巣鴨、新宿~日比谷~築地~大塚、池袋~飯田橋~東京~州崎間の

地下鉄道の敷設を申請し、大正十四年(一九二五)に免許を得た。

しかし財政難からこの計画は全く進まなかったため、東京地下鉄道の工事を請追っていた大倉組の門野重九郎、脇道譽などが、大正十五年(一九二六)八月、第二次の東京高速鉄道株式会社を発起し、これに利光鶴松らも加わって、市の免許路線の代行を出願した。これは市の反対によって却下されたが、再三の申請を繰返した結果、昭和六年(一九三一)十二月に至って、市の免許路線のうち渋谷~新橋~東京、新宿~四谷~築地、四谷~赤坂見附間の合計一六・九キロメートルの権利を譲受けることになった。この譲受け契約が鉄道省から認可されたのは翌七年(一九三二)十月で、これによって東京高速鉄道は、やがて渋谷~新橋間を開通させ、すでに浅草~新橋間を開業していた東京地下鉄道と合体して帝都高速度交通営団となるのである…

通史を読むには最適だと思う、小田急の50年史。君は、社会の教科書でも作るつもりだったのかって、位に話が包括的。

大正15年に根津さんらが中心となって東京高速鉄道を発起するまえから、3、4社合同の動きはずっとあったようですね。

でも纏まらずに東京地下鉄道以外はみんな失効と。

ただ、東京高速鉄道(2世)の方の重役陣は、こちらには載ってなかったので、

今度は東急の50年史の方も参照してみたら、ありました。

内容は当然ながら小田急のと重複してはいますが、補足的な部分も多いので、こちらも引用。

『東京急行電鉄50年史』昭和四十八年四月十八日発行

再三にわたって出願した結果、昭和6年12月8日、東京高速鉄道は、東京市長永田秀次郎から、将来は東京地下鉄道と合併することを条件に、東京市の免許線のうち、3線を譲受した。(中略)

東京市が市営を最終的に断念したのは、浜口内閣の地方財政緊縮方針によって、起債認可申請が

昭和4年8月、翌5年9月と再度にわたって却下されたことと、元来、市電防衛のために

地下鉄道市営の方針を打ち出していたにもかかわらず、市電の経営は悪化の一途をたどっているため、

たとえ地下鉄道を建設しても、路面電車ともども収支が償われなくなるという懸念が増大してきたこと、

のためである。(中略)

ところが東京高速鉄道は、昭和8年9月30日までに会社を設立するという条件にもかかわらず、

資金調達が思わしくなく、期限内の会社設立がむずかしくなった。そこで、さらに昭和9年9月30日

まで1か年の延長を申請したため、契約に違反すると指摘されたが、結局、申請は認められた。

会社設立が思うように進まなかったため、門野重九郎は、第一生命社長矢野恒太に助力を求めたところ、

矢野恒太は、「東京横浜電鉄専務五島慶太がこれに参加し、計画が完成できるという見通しがたつなら

助力してもよい」という意向を示した。このときから、五島慶太が東京高速鉄道の建設・経営に参画することとなったのである。(中略)

そして、金融機関・近郊私鉄各社を精力的に説得して資金調達を図り、三井、三菱、住友の財閥系資本をはじめ当時の大手金融機関、近郊私鉄各社の協力を得たのであった。

こうして東京高速鉄道は、昭和9年9月5日に設立された。創立時の資本金は3,000万円で、

本社は京橋区銀座3丁目4番地(昭和10年1月8日、赤坂区表町2丁目15番地に移転登記)であった。

役員は、同月7日の取締役会で次のように互選された。

社長 門野重九郎(大倉組副頭取)

専務 脇 道譽 (大倉商事専務)

常務 五島慶太 (東京横浜電鉄専務)

取締役 井上篤太郎(京王電気軌道社長)

〃 井上敬二郎(前東京市電気局長)

〃 利光鶴松 (小田原急行鉄道社長)

〃 和田 駿 (大倉組取締役)

〃 金光庸夫 (王子電気軌道社長)

〃 根津嘉一郎(東武鉄道社長)

〃 鵜飼重雄 (玉川電気鉄道常務)

監査役 堀井卯之吉(千代田生命)

〃 松本烝治 (元商工大臣、弁護士)

〃 小林一三 (阪神急行電鉄会長)

いやー、それにしてもすごいメンツだ。

東急50年史のほうだと、東京市が諦めて譲ってくれた3路線にそれぞれ「渋谷線」「新宿線」「連絡線」と名前がついていました。

ということは、このあと実現した東京高速鉄道君の路線名は渋谷線で大丈夫なんだな。

東京地下鉄道のほうが、じゃあ「銀座線」かな?個人的には「しぶや君」と「うへのさん」と呼びたいのだけど・・・

しかし「将来は東京地下鉄道と合併することを条件に」東京高速鉄道に免許を譲受って話はほんとだろうか。だとしたら、二人は東京市が決めた許嫁同士で、たんに五島さんが一方的に迫ったって訳でもないんだな・・・。

東京地下鉄道側(早川さん)が了承してたかはまた別の話だろうけど。

うむ、複雑だね。好きです ←

「東京地下鉄道」と「銀座」という文字に、時期的にも「早川さんの東京地下鉄道のことか?」と思ってよくよく読んだら、東京市による地下鉄道計画だったのです。それも三日続けての連載。

関東大震災からほぼ一年、東横線も世田谷線も大井町線も南武線も小田原線も、そして玉南線もこれから建設って時期に、むしろだからでしょうか、郊外と連絡し、都心に直通する夢を持っていた東京市の構想を綴ったコラムが連載されたのは。

今から読んでもハイカラっていうか、二回目の記事なんてシールド工法?かっていう先進ぶり。

その一方、東京の事情はその後何十年も、ぜんぜんかわってねーんだなぁ、っていう…おどろきと既視感が同時に涌き起こり不思議な感じがしました。

東京地下鉄道夢物語り〔一〕これは銀座尾張町交叉点の光景 大正十三年八月十三日(水曜日)

東京市の地下鉄道計画は、愈々具体的になって市参議会から市会へ廻り、いま市電の特別委員会で審議してゐる、

図はこの案に基いて市電気局で作った地下鉄道完成後の銀座尾張町交叉点の模様で函型路下式の停車場である、

総延長五十マイルは大体この式によるのであるが、すべて郊外に始発駅があって丸之内界隈の いはゆる 都心

目がけて集まる線路には十七哩の速度で三分乃至四分間ごとに三四両連結の電車がつく、しかも各駅の停車時間

は平均四十五秒づつだから、目黒、渋谷、中野、池袋、巣鴨どこから通う人でも大体十五分あれば都心へ着く事

になってゐる、現在の市内電車で押合ひへし合ひ一時間もかかって通ってゐる人もこれが出来上れば僅に其の

四分の一時間で出勤も帰宅も出来るし、雑沓もなくなるわけだ、而も一車の定員百二十五人だから四両連結として

一時に五百人は楽々と輸送される

東京地下鉄道夢物語り〔二〕図にした隅田川新大橋の地下 大正十三年八月十四日(木曜日)

地下鉄の停車場は約十一丁半毎に一個づつ全線六十箇所に設けられる、どこから乗っても運賃は十銭均一で、

郊外から都心を通って郊外へ弧線を描く線路は六線であるが、乗換切符でどこの線へも自由に乗れるのは

路面電車とかはらない、この軌道の幅は四呎八吋半の標準式により六百ボルトの電流で運転する線路は大体

函型路下式であるが地勢上やむを得ないところはチュウブ式を用ゐる、図はこの式によって隅田川新大橋附近

の下を通ずる大鉄道管内の鉄道と停車場の光景を示したものであるが、この外に鉄筋コンクリートでトンネル式に

固めた拱型式と種々の関係から本所深川方面には一部高架式が採用される、それも最新式のソリッド・バラステッド

・フラワー式の鉄筋コンクリート構造で音響も殆ど外界の妨げとはならない、元より地震、火事、洪水にも耐へ、

四六時中三七十余両の電車は快速力で東京の地下をかけ廻る事になるのである

東京地下鉄道夢物語り〔三〕高輪東宮御所附近の地下鉄 大正十三年八月十五日(金曜日)

この工事は一哩あたり四百万円、総額二億円の予算である、それもまづ現在の市内電車の混雑を緩和するために急を

要する線は着手後三年目には開通し得る見込が立って居り継続事業として十五箇年間には全部竣成させる計画である、

そこで完成後の実益はどうかといへば現在ですら一日の市電乗客が百二十万人の夥しい数に上ってゐるうへに将来

乗客数の殖える事は自然の勢ひで、予定通りにこの計画が進行しても約二十年の後地下鉄道が出来上がる頃には

優に一日二百四五十万の乗客数を見るに至るだらうから、最大限度に路面電車を拡張してもそれだけではとても

収容出来かねるのをこの地下電車で急速に郊外と連絡をとってドシドシ乗客を運び、電車混雑から来る市民の時間と

労力と感情の浪費を節約して一般の能率増進を図るといふにある―――図は高輪東宮御所附近伊皿子町を通る拱型式

の地下鉄(完)

こちらは、続報?

「市の地下鉄道 測量を開始す 池袋と飯田橋間の第一期線に技師五名出勤」

大正十五年十二月二十三日(木曜日)

長い間難産に悩まされてゐた東京市の地下鉄がいよいよ二十二日から具体的の身支度をはじめることになり、

高速鉄道審査課の西技術係長を中心に五名の技師から組織された測量班は

朝から 空模様を見てゐたが、午後一時十数名の人夫を引きつれて、ボーリングの場所を定むる重大な任務を

帯びて、まづ池袋から飯田橋間の第一期線三マイル半の処女測量に威勢よく出勤した、大道電気局長は語る

住居立入證もいよいよ下付されたので今日から実地測量のスタートを切った、

まづ、池袋の起点から順次鬼子母神付近を通り、面影橋付近の高架予定地を過ぎ

義士銘々伝で名高い堀部安兵衛の遺跡の

付近 を通過し、穴八幡に出で、牛込弁天町、天神町を経て飯田橋の所へ出る

地下鉄道の予定線上をたどって実地の測量をしボーリングの準備をする事になった、

測量は大車輪で来年の一月一杯には完成したいと考へてゐる、そして二年間のうちに

工事を終って交通の不便な同方面の交通上の面目を一新する予定である

なんか、電気局の人がきらきらしてみえる・・・v

池袋から、鬼子母神、面影橋、飯田橋って・・・どういうルートだろう?

ん~、ちょっと調べてみよう。

====================================

~追記~

とりあえず、手がかりに乏しいのでまた神戸大学附属図書館の新聞記事文庫に頼ってみました。

東京市の地下鉄道線決定 鉄道省の特別委員会:中外商業新報 大正十四年二月五日

東京市における現在交通機関として、路面電車、市営及び私営乗合自動車等を有するが

交通の現状は単にこれを以て満足する能わず、帝都交通の根本解決策としては、

高速度鉄道を市内縦横に貫通すべき必要あるは既に一般の認むる所にて、

これが解決をなすべき東京市高速度鉄道路線決定の特別委員会は、三日午後一時

鉄道省に開会、鉄道、内務両省、復興局、東京市の各当局出席し、

東京市の高速度鉄道の計画は、昨年四月までに鉄道省からそれぞれ免許を得て居る、

武蔵野電気、東京地下、東京鉄道、東京高速度鉄道の

四会社の特許線を考慮に入れて立案すべき関係上、右四会社を買収統一する方針で、

市の計画(内容既報)が出来たところその後武蔵野、東京高速度、東京鉄道三会社の

特許を取消されたので残る地下鉄道会社のみを買収すれば統一し得ることとなり、

また鉄道省としても法規上地下鉄道の特許は取消し得ず、これが善後策に就て屡々

各当局会議した結果三日の会合で東京市の執行する地下鉄道路線を左の通り決定した、

なおその様式はペターゼント・ターナー両式の折衷案であると

△第一線 五反田、札の辻、赤羽、御成門、桜田本郷町、芝口、三原橋、和泉橋、徒士町、車坂町、菊屋橋、雷門、浅草駅柳嶋(但し本線は地下鉄道の特許線で市に買収後許可される予定)

△第二線 目黒駅、天現時、六本木、神谷町、虎ノ門、桜田門、馬場先門、宇治橋、新常盤橋、小伝馬町、浅草橋、片町、御蔵前片町、三筋町、三ノ輪、北千住

△第三線 中渋谷、青山六丁目、同一丁目、赤坂見附、虎ノ門、土橋、有楽町駅、須田町、万世橋、本郷三丁目、白山上、巣鴨駅

△第四線 四谷見附、麹町半蔵門、三宅坂、桜田門、日比谷、銀座、築地本願寺前、水天宮前、徒士町、本郷三丁目、春日町、伝通院前、大塚駅

△第五線 池袋、早稲田、神楽坂、飯田橋、神保町、錦町橋、東京駅、永代橋、洲崎

以上路線の交叉点を成るべく少からしむるため、特に本郷三丁目で第三線と第四線と

交叉して居るのをこれを除くため、中渋谷から本郷三丁目に至り、線を取換て大塚に

行かしめ第四線は新宿から本郷三丁目に至り巣鴨に行かしめんと協議中で

この両点は来る十日頃更に協議決定する予定であると

たぶん上の「市の地下鉄道 測量を開始す」の記事は、この計画五路線の第五線めの区間なんだろう。

第一線は早川さんの東京地下鉄道の免許線かな?なんか、今のルートと違うような気もするけど…

(但し本線は地下鉄道の特許線で市に買収後許可される予定)というのは、免許下付のさい東京市が買収しようとしたときに拒めない条件付きだった点をいっているのだろうと思います。

それにしても、東京地下鉄道以外の免許を失効してしまった会社の名前が・・・

「武蔵野電気鉄道」と「東京高速度鉄道」で一文字多いのはどういう事だろう〈笑〉

入れたくなる気持ちもわかるけど。

営団だって「帝都高速度交通営団」っていうんだし、当時の感じとしては地下鉄=高速度鉄道って認識だったのかも。

武蔵電鉄は東横電鉄で、東京高速は小田急の前身なんですよね。こんなところでも因果が。小田急は憶えてないけど、東横は憶えてそうだな・・・このへん。

もうひとつ、後日談で面白い記事が。

東京市営の地下鉄道払下 民間で引受運動起る:大阪朝日新聞 大正十五年八月二十九日

東京市の地下鉄道計画は最近にいたり市債募集上支障を来した関係上初期目的の遂行は困難となったので

適当の時期に右既定線路区域を民間に払下ぐる意向ありというのに対し早くも

大倉組、安田系、川崎系の代表者と更に渋沢正雄氏根津嘉一郎氏等が加わって

資本金二千五百万円五十万株の東京高速度鉄道株式会社を設立することとし

二十七日東京市の計画である既定地下線の払下を陳情するところあり他方に向っても

払下実現の運動を試みているが一方東京地下鉄道会社は地下鉄道統一の必要上市が

直接経営しないとすれば当然既設会社をして連絡敷設せしむることは交通政策上急務であるとし

同社重役は市に向ってその旨陳情に及んだ、然るに根津嘉一郎氏は東京地下鉄道の取締役であると

同時に新計画の会社における中心人物であるから双方に関係し自然板挟みとなっている、

更に某政党方面でも市の既定計画線に対する権利の取得をなすべく極めて秘密裡に画策しているから市といえどもこの際軽々に払下げるということは種々の問題を惹起することとなるべく一般に注目されている

やっぱり「東京高速度鉄道」っていってるなぁ・・・

このへんについては小田急の社史にも記述がありました。

『小田急二十五年史』昭和二十七年十月二十五日発行

当時、東京市の地下鉄道は利光氏一派が敷設免許を所有していた外に、早川徳次氏の創意で、

根津嘉一郎氏を頭首とした東京地下鉄道株式会社の、浅草―新橋間外二線と、

東京横浜電鉄株式会社が獲得していた、渋谷―有楽町間があった。

東京地下鉄道会社は、大正九年八月二十九日に創立され、根津氏の尽力で、

昭和二年十二月三十日、上野―浅草間の開業を始めとし、爾後七回に亙って部分的に開通し、

昭和九年六月二十一日には、予定の新橋迄全通した。

東京横浜電鉄株式会社の敷設権は、工事施工遅延を理由に、後藤新平氏の市長在任当時失効し、

市が建設することとなっていた。

しかし後藤市長が辞任し、つぎつぎと市長の更迭が行われ、市の財政も地下鉄を建設する程の余裕もなく、

荏苒日を過ごしていた。

その間に、東京近郊の電鉄会社の首脳者の間に、共同出資の上、

市の権利を取り戻して、建設しょうという相談が纏まり、

当時の目蒲・東横・玉川・京王・小田原急行の各電鉄会社の役員及び

大倉組が共同して昭和九年九月五日、東京高速鉄道株式会社を設立した。

同社は、昭和十三年十一月八日、青山六丁目―虎の門間を、

同年十二月二十日、渋谷―青山六丁目間を開通し、

昭和十四年一月十五日、虎の門―新橋間と全通をみることになった。

昭和十六年九月一日、この二つの会社は帝都高速度交通営団の名の下に併合されて今日に及んでいる。

あれ、なぜだろう、新聞記事から8年も経っている・・・。

小田急五十年史の方なら、もっと詳しく書いてあるのかもな~。あれ、行間みっちりだし。

この辺の事情は、wikiの「東京高速鉄道」の項目に資金が集まらずに五島さんを迎える事でやっと設立したとあるから、それなんだろうなと。

資金調達に困った大倉組副頭取の門野重九郎氏が、第一生命の矢野恒太氏に相談し、五島さんが助力するなら協力しよう、という話だったらしい。

社長は門野氏、専務も大倉組で、常務が五島さん、取締役は東武・東京地下鉄道の根津さん、それから京王、小田急、王子など郊外私鉄の社長が顔を並べ・・・って、え。なにそこ、気になる。

京王の井上さんがちょうど、昭和3年12月18日~昭和10年12月18日の間、社長だったはずだから、井上さんかな?それに王子と、玉川もいたとすると、ここでも大集合してるのか君ら。

だめだ、取締役のメンツが気になる。ちゃんと紙媒体も調べよう・・・。

東京高速鉄道くんはみんなの子供なんだなぁ。

====================================

~追記の追記~

別記事のほうにしようかとも思ったんですけど、

分かれると参照が面倒になるので長くなるの覚悟でこっちに追記します。

やっぱり小田急50年史の東京高速鉄道の項目に、一連の流れがわかりやすく書かれていました。

『小田急五十年史』昭和五十五年十二月二十七日発行

(大正九年の金融恐慌のため株式募集などが絶望的な状況となり、)

難航したのは東京高速鉄道だけではなかった。このため、資本の重複を避けて効率的運用をはかる意味で、

発足当初から武蔵鉄道を除く三社合併とか、同社を含む四社の大同合併とかをもくろむ動きがあった。

なかでも東京鉄道側の東京地下鉄道(当時東京軽便地下鉄道)への合併の働きかけは根強く、一時は

合併契約を締結するまでに進んだが、会社設立の直前に至って東京鉄道側の発起人のほとんど全員が

株式の引受を放棄するなどのことがあって合併は成立せず、結局、東京地下鉄道を除いて、他の三社の

計画はいずれも挫折し、免許も大正十三年(一九二四年)に失効した。(中略)

この間、政府が従来の七路線七三キロメートルを五路線八〇キロメートルとした新しい高速鉄道網計画を

策定したのを受けて、東京市はこのうち東京地下鉄道の免許線にほぼ合致する一号線を除く他の四路線、

目黒~浅草橋~南千住、渋谷~東京~巣鴨、新宿~日比谷~築地~大塚、池袋~飯田橋~東京~州崎間の

地下鉄道の敷設を申請し、大正十四年(一九二五)に免許を得た。

しかし財政難からこの計画は全く進まなかったため、東京地下鉄道の工事を請追っていた大倉組の門野重九郎、脇道譽などが、大正十五年(一九二六)八月、第二次の東京高速鉄道株式会社を発起し、これに利光鶴松らも加わって、市の免許路線の代行を出願した。これは市の反対によって却下されたが、再三の申請を繰返した結果、昭和六年(一九三一)十二月に至って、市の免許路線のうち渋谷~新橋~東京、新宿~四谷~築地、四谷~赤坂見附間の合計一六・九キロメートルの権利を譲受けることになった。この譲受け契約が鉄道省から認可されたのは翌七年(一九三二)十月で、これによって東京高速鉄道は、やがて渋谷~新橋間を開通させ、すでに浅草~新橋間を開業していた東京地下鉄道と合体して帝都高速度交通営団となるのである…

通史を読むには最適だと思う、小田急の50年史。君は、社会の教科書でも作るつもりだったのかって、位に話が包括的。

大正15年に根津さんらが中心となって東京高速鉄道を発起するまえから、3、4社合同の動きはずっとあったようですね。

でも纏まらずに東京地下鉄道以外はみんな失効と。

ただ、東京高速鉄道(2世)の方の重役陣は、こちらには載ってなかったので、

今度は東急の50年史の方も参照してみたら、ありました。

内容は当然ながら小田急のと重複してはいますが、補足的な部分も多いので、こちらも引用。

『東京急行電鉄50年史』昭和四十八年四月十八日発行

再三にわたって出願した結果、昭和6年12月8日、東京高速鉄道は、東京市長永田秀次郎から、将来は東京地下鉄道と合併することを条件に、東京市の免許線のうち、3線を譲受した。(中略)

東京市が市営を最終的に断念したのは、浜口内閣の地方財政緊縮方針によって、起債認可申請が

昭和4年8月、翌5年9月と再度にわたって却下されたことと、元来、市電防衛のために

地下鉄道市営の方針を打ち出していたにもかかわらず、市電の経営は悪化の一途をたどっているため、

たとえ地下鉄道を建設しても、路面電車ともども収支が償われなくなるという懸念が増大してきたこと、

のためである。(中略)

ところが東京高速鉄道は、昭和8年9月30日までに会社を設立するという条件にもかかわらず、

資金調達が思わしくなく、期限内の会社設立がむずかしくなった。そこで、さらに昭和9年9月30日

まで1か年の延長を申請したため、契約に違反すると指摘されたが、結局、申請は認められた。

会社設立が思うように進まなかったため、門野重九郎は、第一生命社長矢野恒太に助力を求めたところ、

矢野恒太は、「東京横浜電鉄専務五島慶太がこれに参加し、計画が完成できるという見通しがたつなら

助力してもよい」という意向を示した。このときから、五島慶太が東京高速鉄道の建設・経営に参画することとなったのである。(中略)

そして、金融機関・近郊私鉄各社を精力的に説得して資金調達を図り、三井、三菱、住友の財閥系資本をはじめ当時の大手金融機関、近郊私鉄各社の協力を得たのであった。

こうして東京高速鉄道は、昭和9年9月5日に設立された。創立時の資本金は3,000万円で、

本社は京橋区銀座3丁目4番地(昭和10年1月8日、赤坂区表町2丁目15番地に移転登記)であった。

役員は、同月7日の取締役会で次のように互選された。

社長 門野重九郎(大倉組副頭取)

専務 脇 道譽 (大倉商事専務)

常務 五島慶太 (東京横浜電鉄専務)

取締役 井上篤太郎(京王電気軌道社長)

〃 井上敬二郎(前東京市電気局長)

〃 利光鶴松 (小田原急行鉄道社長)

〃 和田 駿 (大倉組取締役)

〃 金光庸夫 (王子電気軌道社長)

〃 根津嘉一郎(東武鉄道社長)

〃 鵜飼重雄 (玉川電気鉄道常務)

監査役 堀井卯之吉(千代田生命)

〃 松本烝治 (元商工大臣、弁護士)

〃 小林一三 (阪神急行電鉄会長)

いやー、それにしてもすごいメンツだ。

東急50年史のほうだと、東京市が諦めて譲ってくれた3路線にそれぞれ「渋谷線」「新宿線」「連絡線」と名前がついていました。

ということは、このあと実現した東京高速鉄道君の路線名は渋谷線で大丈夫なんだな。

東京地下鉄道のほうが、じゃあ「銀座線」かな?個人的には「しぶや君」と「うへのさん」と呼びたいのだけど・・・

しかし「将来は東京地下鉄道と合併することを条件に」東京高速鉄道に免許を譲受って話はほんとだろうか。だとしたら、二人は東京市が決めた許嫁同士で、たんに五島さんが一方的に迫ったって訳でもないんだな・・・。

東京地下鉄道側(早川さん)が了承してたかはまた別の話だろうけど。

うむ、複雑だね。好きです ←

都電荒川線と京王電鉄の関わりについて・続きです。

まずは前の記事をご一読下さい。

玉川、京王、王子と、現存馬車軌間そろいぶみですが、そのどれにも、というか創業の大切な時期に森村開作男爵の東京森村銀行と、和田豊治社長の富士瓦斯紡績が面倒をみていて、その立て直しに井上篤太郎さんが人材派遣されている格好です。

以下は王電の社史から抜粋。

『王子電気軌道二十五年史』昭和十年十月十五日発行

一方電車事業は、三輪線の工事を進め、四十五年五月その軌道工事に着手し、

更に同年七月十八日には巣鴨終点より内藤新宿に至る軌道敷設の許可を受け、

同七月三十日には三輪車庫の竣工を見るに至れり。(p11)

会社内部の動揺は尚ほ止まず、大正五年三月日本興業銀行に抵当の当社株式一万二千株(才賀氏所有)が

競売の結果北濱銀行に落札し、依って同年四月三谷軌秀氏北濱銀行を代表として社長となる。

同年七月重役会に於て資本金一百万円(全額払込)を六十万円に減資し、

更に九十万円に増資するの件につき検討するところありたるも、

取締役中に減資の程度につき熟考を要するといふ意見あり、実現に至らずして終わる。

更に同年秋、北濱銀行破綻に基因し、同銀行所有株式一万二千株を神戸鈴木商店、

東京森村銀行に競落の結果、再び重役に変動を来し、

同年十月三谷社長退き、次いで同月の臨時株主総会に於て植村俊平社長に、

榛葉良男氏常務取締役に、岡烈、宮本政次郎の両氏各取締役に就任す。

同月、男爵森村開作、和田豊治の二氏を相談役に推薦す。永き内訌も、これにて漸く安定するに至れり。(p16-17)

〈大正〉六年六月に、目白線、江戸川線及び駒沢線に於ける電気軌道敷設願をなし、

十月十五日には、大塚三輪連絡船の工事認可申請

大正六年五月岡取締役死去す、同年六月金光庸夫氏取締役に就任す。

同八年四月井上篤太郎、田村周蔵両氏取締役に、宇都宮政市氏監査役に各就任す。(p20)

社内の整理漸く成るのときに於て、会社は、大正九年四月十九日、創立満十周年の記念日を迎へたり〈中略〉

この十周年記念に際し、印刷配布したる「創立満十周年史」の巻頭、植村社長の辞は、当時の社況を語り、

又会社の主義綱領を窺知し得べきものを以て左にその全文を掲ぐ

当会社は既に創立以来満拾年に達したり 其間幾多の困難に遭遇したるが

近時漸く順調に向かふこととなりたるは 株主各位と共に大に慶賀すへき所なり

其営業状態は別表の如くにして 当事者にして経営方針を誤らさる限りは

尚今後に此成績を維持することを得べしと信す

今現に計画しつつある所のものは 電車の拡張に於ては

新宿線、駒込線、板橋線、池袋線、白髭橋線、田端線等の新設なるが

其宜しきに従って 漸次歩を進めざるべからず

飛鳥山に於ける大塚三ノ輪両線の連絡工事は準備悉く成り 本年末迄には完了の予定なりしが

鉄道院に於ける王子駅拡張計画変更の為めに工事を中止するの止むなきに至り

尚両三年間連絡の遅延する事は誠に遺憾なりと雖ども

為めに王子町市外内に吾軌道を延長することを得るの機会に接したるは 他日却て大に利するの時あるべし

而して電燈電力の供給は常に其増加拡張に留意しつつあれば 従て諸般の不良に不断資金を固定するの必要あるが故に

利益の増加と共に努めて基礎の堅実を計りて 以て徐ろに成績の向上を期せざる可らず 今や満拾年に際して

聊いささか其祝意を表し茲ここに拾年間の経過を録して既往を追懐するの紀念に供すと云爾

大正九年四月十九日

取締役社長 植 村 俊 平 (p22)

翌十五年東京電力株式会社が東京進出、東京電燈株式会社と激烈なる営業競争を開始し、その一手段として、

大正生命及び森村両系の当社株式を肩替したるため、昭和二年六月新藤甲兵氏監査役として、

同年十二月松永安左エ門氏取締役として入社、その後東京電燈が東京電力を合併したるに依り、

本社の資本系統は、東邦系、東電系、大正生命系の三大株主を有するに至れり。(p29)

昭和二年十一月取締役植村俊平氏辞任、取締役金光庸夫氏社長に就任、

同年十二月松永安左エ門氏取締役に就任、男爵森村開作氏相談役を辞退、植村俊平氏を相談役に推薦す。(p30)

昭和九年十一月、東邦證券会社所有株式約六万二千株、

東京電燈株式会社に肩替り、その従前の分と合わせて約十一万株となり、

同年十二月、監査役宮川竹馬氏辞任、取締役金光庸夫、小平保蔵、廣橋嘉七郎、井上篤太郎、

田村周蔵、佐々田懋、松永安左エ門の諸氏任期満了につき改選の結果、

金光庸夫、小平保蔵、佐々田懋、松永安左エ門の諸氏重任、

河西豊田郎、新井章治の両氏取締役として、本間利雄氏監査役として各入社、

取締役廣橋嘉七郎、井上篤太郎、田村周蔵、監査役宮川竹馬氏退任して、

東京電燈株式会社の傍系会社となる。(p36)

松永安左エ門さんは「電気王」といわれた人らしいですね。

電気事業に依存する内に電力会社に株を預けるようになる流れは、京王と一緒ですなぁ。

要約すると、森村さんと和田さんが、王電の株を取得し、相談役となるのが大正五年十月、

和田さんは大正十三年三月に、森村さんは昭和二年十二月にこれを退いています。

和田さんはその年に亡くなられているので、その関係でしょう。

地の文にはないですが、井上さんもこの頃、相談役になっていて、大正六年十二月~大正七年十二月まで務めています。

で、大正八年四月取締役となり、昭和九年十二月の任期満了まで務めています。

京王と王子の合併の噂記事が大正七年六月二十五日、下高井戸線の記事が大正十三年八月二十九日ですから、がっつり任期が重なりますね。

で、さらに国立公文書館のデジタルアーカイブに

「王子電気軌道目白、下高井戸間延長線特許方に関し野方町長深野亀太郎外20名提出陳情書供覧の件」大正13年11月07日

「王子電気軌道野方町、下高井戸間軌道敷設願却下の件」昭和9年05月05日

という二つの項目があります。

上は下高井戸線の記事が出た頃ですね。

で、下がどうもその計画が却下されてしまったらしい題目。

井上さんが、取締役を退くのはその直後ですから、責任を持って見届けたという形なんでしょうね。

というわけで、森村、富士瓦斯、井上さんらが下高井戸大集合を画策していたらしいということ。計画は相成りませんでしたが、今残っている馬車軌間の路線が、一時期同じ系列の資本に入って、合併の動きさえ見せていた事は、今となっては不思議な因縁を感じますね。

ちなみに、その時期の社長、植村さんが「創立満十周年史」で云っている紫の部分、『王子電気軌道三十年史』では(中略)になっているんです。略すると云うほどの量でもない気がするのですが。

つまり、王電にとってこの計画線って黒歴史、元気のいい時にちょっと調子こいちゃった、恥ずかしい!ってことで削除されたんでしょうか・・・(笑)

新宿線ていうのは多分、京王との合併記事の所に出ていた新宿停車場へのルートの事なのではと。で、特許自体は明治四十五年七月にもうとってあったっぽい?

「白髭橋線」というのは、三ノ輪線を延長する計画だったんだろうなと。

もっと時代が下って、京成に白髭線というのがありましたが、そこと繋がる事を王電側も考えていたかも知れませんね。

余談ですが、京成の上野線?は筑波高速度電気鉄道という、もとは別の会社の免許線だったという。都心に乗り入れたいと焦る京成は、疑獄事件まで起こしたらしいですが、そこの免許を譲ってもらう事で、ようやく上野までいけたので、押上線は本線格まで譲っちゃって、ずいぶん甘やかして育てたんではないだろうかと、妄想。「育て方まちがえたかも・・・」今では、ちょっぴり後悔している押上線。

浅草線が、千葉側から開業する事になって西馬込の車庫が使えず、京成から借りていた旧向島駅跡というのは、この白髭線の廃線後のものだったのですね。

おかげでちょっぴり、浅草線と京成の関係が掴めたような気がします。

当時の新聞、面白いです。他にもいろいろあったので、これからちょいちょい、記事にしていこうと思います。>

まずは前の記事をご一読下さい。

玉川、京王、王子と、現存馬車軌間そろいぶみですが、そのどれにも、というか創業の大切な時期に森村開作男爵の東京森村銀行と、和田豊治社長の富士瓦斯紡績が面倒をみていて、その立て直しに井上篤太郎さんが人材派遣されている格好です。

以下は王電の社史から抜粋。

『王子電気軌道二十五年史』昭和十年十月十五日発行

一方電車事業は、三輪線の工事を進め、四十五年五月その軌道工事に着手し、

更に同年七月十八日には巣鴨終点より内藤新宿に至る軌道敷設の許可を受け、

同七月三十日には三輪車庫の竣工を見るに至れり。(p11)

会社内部の動揺は尚ほ止まず、大正五年三月日本興業銀行に抵当の当社株式一万二千株(才賀氏所有)が

競売の結果北濱銀行に落札し、依って同年四月三谷軌秀氏北濱銀行を代表として社長となる。

同年七月重役会に於て資本金一百万円(全額払込)を六十万円に減資し、

更に九十万円に増資するの件につき検討するところありたるも、

取締役中に減資の程度につき熟考を要するといふ意見あり、実現に至らずして終わる。

更に同年秋、北濱銀行破綻に基因し、同銀行所有株式一万二千株を神戸鈴木商店、

東京森村銀行に競落の結果、再び重役に変動を来し、

同年十月三谷社長退き、次いで同月の臨時株主総会に於て植村俊平社長に、

榛葉良男氏常務取締役に、岡烈、宮本政次郎の両氏各取締役に就任す。

同月、男爵森村開作、和田豊治の二氏を相談役に推薦す。永き内訌も、これにて漸く安定するに至れり。(p16-17)

〈大正〉六年六月に、目白線、江戸川線及び駒沢線に於ける電気軌道敷設願をなし、

十月十五日には、大塚三輪連絡船の工事認可申請

大正六年五月岡取締役死去す、同年六月金光庸夫氏取締役に就任す。

同八年四月井上篤太郎、田村周蔵両氏取締役に、宇都宮政市氏監査役に各就任す。(p20)

社内の整理漸く成るのときに於て、会社は、大正九年四月十九日、創立満十周年の記念日を迎へたり〈中略〉

この十周年記念に際し、印刷配布したる「創立満十周年史」の巻頭、植村社長の辞は、当時の社況を語り、

又会社の主義綱領を窺知し得べきものを以て左にその全文を掲ぐ

当会社は既に創立以来満拾年に達したり 其間幾多の困難に遭遇したるが

近時漸く順調に向かふこととなりたるは 株主各位と共に大に慶賀すへき所なり

其営業状態は別表の如くにして 当事者にして経営方針を誤らさる限りは

尚今後に此成績を維持することを得べしと信す

今現に計画しつつある所のものは 電車の拡張に於ては

新宿線、駒込線、板橋線、池袋線、白髭橋線、田端線等の新設なるが

其宜しきに従って 漸次歩を進めざるべからず

飛鳥山に於ける大塚三ノ輪両線の連絡工事は準備悉く成り 本年末迄には完了の予定なりしが

鉄道院に於ける王子駅拡張計画変更の為めに工事を中止するの止むなきに至り

尚両三年間連絡の遅延する事は誠に遺憾なりと雖ども

為めに王子町市外内に吾軌道を延長することを得るの機会に接したるは 他日却て大に利するの時あるべし

而して電燈電力の供給は常に其増加拡張に留意しつつあれば 従て諸般の不良に不断資金を固定するの必要あるが故に

利益の増加と共に努めて基礎の堅実を計りて 以て徐ろに成績の向上を期せざる可らず 今や満拾年に際して

聊いささか其祝意を表し茲ここに拾年間の経過を録して既往を追懐するの紀念に供すと云爾

大正九年四月十九日

取締役社長 植 村 俊 平 (p22)

翌十五年東京電力株式会社が東京進出、東京電燈株式会社と激烈なる営業競争を開始し、その一手段として、

大正生命及び森村両系の当社株式を肩替したるため、昭和二年六月新藤甲兵氏監査役として、

同年十二月松永安左エ門氏取締役として入社、その後東京電燈が東京電力を合併したるに依り、

本社の資本系統は、東邦系、東電系、大正生命系の三大株主を有するに至れり。(p29)

昭和二年十一月取締役植村俊平氏辞任、取締役金光庸夫氏社長に就任、

同年十二月松永安左エ門氏取締役に就任、男爵森村開作氏相談役を辞退、植村俊平氏を相談役に推薦す。(p30)

昭和九年十一月、東邦證券会社所有株式約六万二千株、

東京電燈株式会社に肩替り、その従前の分と合わせて約十一万株となり、

同年十二月、監査役宮川竹馬氏辞任、取締役金光庸夫、小平保蔵、廣橋嘉七郎、井上篤太郎、

田村周蔵、佐々田懋、松永安左エ門の諸氏任期満了につき改選の結果、

金光庸夫、小平保蔵、佐々田懋、松永安左エ門の諸氏重任、

河西豊田郎、新井章治の両氏取締役として、本間利雄氏監査役として各入社、

取締役廣橋嘉七郎、井上篤太郎、田村周蔵、監査役宮川竹馬氏退任して、

東京電燈株式会社の傍系会社となる。(p36)

松永安左エ門さんは「電気王」といわれた人らしいですね。

電気事業に依存する内に電力会社に株を預けるようになる流れは、京王と一緒ですなぁ。

要約すると、森村さんと和田さんが、王電の株を取得し、相談役となるのが大正五年十月、

和田さんは大正十三年三月に、森村さんは昭和二年十二月にこれを退いています。

和田さんはその年に亡くなられているので、その関係でしょう。

地の文にはないですが、井上さんもこの頃、相談役になっていて、大正六年十二月~大正七年十二月まで務めています。

で、大正八年四月取締役となり、昭和九年十二月の任期満了まで務めています。

京王と王子の合併の噂記事が大正七年六月二十五日、下高井戸線の記事が大正十三年八月二十九日ですから、がっつり任期が重なりますね。

で、さらに国立公文書館のデジタルアーカイブに

「王子電気軌道目白、下高井戸間延長線特許方に関し野方町長深野亀太郎外20名提出陳情書供覧の件」大正13年11月07日

「王子電気軌道野方町、下高井戸間軌道敷設願却下の件」昭和9年05月05日

という二つの項目があります。

上は下高井戸線の記事が出た頃ですね。

で、下がどうもその計画が却下されてしまったらしい題目。

井上さんが、取締役を退くのはその直後ですから、責任を持って見届けたという形なんでしょうね。

というわけで、森村、富士瓦斯、井上さんらが下高井戸大集合を画策していたらしいということ。計画は相成りませんでしたが、今残っている馬車軌間の路線が、一時期同じ系列の資本に入って、合併の動きさえ見せていた事は、今となっては不思議な因縁を感じますね。

ちなみに、その時期の社長、植村さんが「創立満十周年史」で云っている紫の部分、『王子電気軌道三十年史』では(中略)になっているんです。略すると云うほどの量でもない気がするのですが。

つまり、王電にとってこの計画線って黒歴史、元気のいい時にちょっと調子こいちゃった、恥ずかしい!ってことで削除されたんでしょうか・・・(笑)

新宿線ていうのは多分、京王との合併記事の所に出ていた新宿停車場へのルートの事なのではと。で、特許自体は明治四十五年七月にもうとってあったっぽい?

「白髭橋線」というのは、三ノ輪線を延長する計画だったんだろうなと。

もっと時代が下って、京成に白髭線というのがありましたが、そこと繋がる事を王電側も考えていたかも知れませんね。

余談ですが、京成の上野線?は筑波高速度電気鉄道という、もとは別の会社の免許線だったという。都心に乗り入れたいと焦る京成は、疑獄事件まで起こしたらしいですが、そこの免許を譲ってもらう事で、ようやく上野までいけたので、押上線は本線格まで譲っちゃって、ずいぶん甘やかして育てたんではないだろうかと、妄想。「育て方まちがえたかも・・・」今では、ちょっぴり後悔している押上線。

浅草線が、千葉側から開業する事になって西馬込の車庫が使えず、京成から借りていた旧向島駅跡というのは、この白髭線の廃線後のものだったのですね。

おかげでちょっぴり、浅草線と京成の関係が掴めたような気がします。

当時の新聞、面白いです。他にもいろいろあったので、これからちょいちょい、記事にしていこうと思います。>

今日から荒川ふるさと文化館で荒川線についての企画展示が始まりますね。

それに先駆けてじゃないけど、ちょっと予習。

前に、京王OBの清水正之さんが著書で「下高井戸に今の荒川線、王子電車がやってくる計画があった」というのを見て「まじかyo!」とその詳細をさがしたところ、ネットの検索でおおよその答えが載っていたので、その一次資料を自分も参照してきました、という報告。

東京朝日新聞の大正13年8月の記事で、ヒントというか答えが書かれていたのは個人のブログなのですが、その出典元となっている神戸大学附属図書館さんでネット文章化済みでした。要するに朝日新聞の東京版ですね、それに載っていたと。

大きな図書館であれば、縮刷版で合本?されているので、参照は容易でした。

東京都立図書館のほうに「東京朝日新聞 縮刷版」というのもありますが、やはり内容は同じでしたので、ここはより見やすい復刻版の方を。

旧漢字は現行のに直してますが、旧仮名遣いはそのまんまです。

あと、読みやすいように、地名には勝手にスペースいれちゃってます。

「市を囲繞し大蜘蛛の網 数多私設軌道の計画 実現可能のものでも十線」

大正十三年八月二十九日(金曜日)

最近に於ける府下町村の発展著るしく殊に震災以後省電其他既設交通機関の沿線は

疾風の勢ひで市街化しつつあるので早くも私設軌道会社は其他の方面への電車敷設を計画し

・ ・ ・ ・

王子軌道 は大塚終点から巣鴨刑務所前 高田町 雑司ケ谷 鬼子母神下 学習院下を

経て落合町に入り杉並町 省電高円寺駅前を通過して京王電車終点下高井戸への連絡を計画、

高田 西巣鴨 両町間は予定線の敷設買収を了し雑司ケ谷附近の家屋取払中である

・ ・ ・ ・

玉川電気 は三軒茶屋停留場より分岐し世田ケ谷 豪徳寺裏 松澤村 赤堤手を経て同じく

下高井戸京王終点に至る十余哩の支線

・ ・ ・ ・

京濱電気 は品川八ツ山の終点を発し市電の軌道を共用して品川駅前に至り毛利邸裏、

北品川白金猿町、大崎町白金火薬庫跡伊達跡、渋谷町羽澤を経て青山学院横から市電を横断

大山公爵邸西側を経て明治神宮裏千駄ケ谷町字源氏山迄の延長(内毛利邸裏白金火薬庫まで地中線)

を予定し玉川電気は世田ケ谷松沢の敷地買収、京濱電気は八ツ山発電所の敷地買収、

省電品川駅前の停留所新設工事に着手した

・ ・ ・ ・ ・ ・

目黒蒲田電鉄 は奥澤ステーションより玉川電車終点に至る支線を出願中

この外ほか大森蒲田両駅(省線)中間を発した入新井馬込平塚(字蛇窪)大崎町五反田を迂回して

品川に至り市内を経て南葛飾郡亀戸町に至る東京地下鉄道、

目黒、蒲田電車玉川停留場から中原村を経て横濱程土ケ谷に向ふ東京横濱電気軌道、

池袋を起点として大塚辻町、護国寺市電終点、早稲田終点の三つに通ずる武蔵野鉄道会社関係者の

市内郊外連絡線があり 資本金千五百万円を以て設立の

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

小田原急行電鉄 は新宿青梅町道口(目下専売局のある所)を起点として省電に併行して南進、

千駄ケ谷町山本唯三郎氏の邸内を斜に青山練兵場に出で八幡下、大山公園南、代々幡 代田橋両側

世田ケ谷 豪徳寺裏、経堂在家 北多摩郡千歳 砧の二村を経て喜多見台より狛江村を経て

神奈川県稲田 生田 柿生の三村を通り南多摩郡鶴川村町田町を経て小田原に向ふ

此間延長八哩は一哩毎に停留場が設けられ南北多摩と市内との連絡はこれに依って完全に実現される

又代々木自動車会社では渋谷駅前より駒場道に沿ふて

京王電車の幡ケ谷停留場附近に至る電車敷設を計画中で

この外武蔵電気鉄道が十数年前から計画して居る東京横濱間の高速度電車及目黒(碑文谷)より

新宿に通ずる予定線があるけれども東京横濱間のそれは既に東京横濱軌道のものとなり碑文谷 新宿間を

同会社に買収されぬ限り実現不可能で問題でなく以上実現可能のものだけを総計すると

十線延長約数十哩立派な交通網が出来る訳である、其の計画左図の通り

赤くした文字の所が問題の計画線。地図を参照すると下高井戸までがっちり伸びてますね-。

玉川電気で計画されているのが現・世田谷線で、小田急、東横と一緒の同世代。

目蒲電車の計画線は大井町線の事だよな・・・?多分。

出願は早かったのに、後から計画された省線の品鶴線に先を越されて建設されてしまい、かわりに橋を架ける補償費をぶんどったという・・・。さすがやり手です。

東横線に至っては、全国を対象とする鉄道・軌道が六分配当できるようになるまで政府が出してくれることになってる、補助金の総額三百万円の半分以上を実は一割位の配当が出来るにもかかわらず、昭和12年までもらっていたとか。

しかも、それの期限が切れそうだからと、こんどは玉川を合併しちゃう自分勝手さ。

お、おまええええええ!(笑)

補助金をもらえなかった京王(玉南)が聞いたら、発狂しそうです。

そして、大正13年なら京王の玉南鉄道だって、計画というかもう建設に入ってると思うんですけど、地図にない・・・どういうこった!#

東横線も、本当は省線と並行してる(というよりはショートカット?)から条件は厳しいはずなんですけどね、、、五島さん、「昭和6年に病気療養中の江木(翼)鉄相を尋ねて補助金の交付方を嘆願・懇請し、江木鉄相は下級官僚の反対を押し切って、全国私鉄補助会社中最高額の交付を決断した」らしい。結局は、コネか!!

(このとき「軽便鉄道補助法に基づく年五分の補助金を」って書いてあるけど、地方鉄道法が交付されたあとだから地方鉄道補助法の間違いだよね…たぶん)

ところでこの記事の、最後の文章がイマイチ理解できないんですけど「東京横濱軌道」ってなんなんでしょう。そこがもう免許持ってるから、十数年来計画している武蔵電気鉄道(今の東横)のは実現不可能ですよって云ってるんでしょうか。

でも、地図にはやる気のない文字で「東京横濱電気鉄道予定」って書いてあるから、ここも何か勘違いしたんでしょうかね。

確かに、明治43年6月に武蔵電気鉄道が設立されたから、五島さんが入る大正9年5月まで10年位間がありますが。長くなりそうなので、ここは別記事にて。

さて、こちらが追加事項。おなじく朝日新聞の、ちょっとさかのぼって大正七年の記事ですね~。

「●郊外電車計画 ▽王子京成の合併」大正七年六月二十五日(火曜日)

東京市外の王子電車軌道会社並に京成電気軌道会社等の郊外電車鉄道は久しく経営困難に苦しみつつありしが

両社共近年森村銀行系及び富士瓦斯関係者の入りて大株主となり重役を更迭して自社関係者を出し経営せしむるに及び幾分其経営方法も改善せられたると共に両社の実権者たる森村、富士瓦斯関係者間には両社の合併計画を開始し其第一着として王子電軌の発車場たる大塚と京成電鉄の新宿発車場とを連絡せしむる目論見を立て

目下精細調査中なるが此計画は現在の大塚駅より院線電車の市内寄りに於て略之と併行して

雑司ケ谷、目白、高田、大久保等を経て新宿の京成電車発車場に至る約七哩間に電車を敷設せんとするものなり

唯ただ土地買収に多少困難ある模様なるが完成の暁には該郡部方面は非常の便利を受くるに至るべしと

「王子京成の合併」とかいってますが、十中八九「王子京王合併」の間違いです。

荒川線は町屋で京成と交差してるからな~、地域的にも東京北部側だし、間違えても仕方ないとは・・・いや

新宿という地名も、あちこちにありますし、これが内藤新宿でない可能性もありますが「雑司ケ谷、目白、高田、大久保等を経て新宿」って書いちゃってますもんねぇ。

ここまで来といて、なぜ京成と京王を間違うのかと。

答えは、京王がどマイナーだからです(;艸)

そりゃあ、当時の京成様は、東武に次いで大手だろうしさ・・・。

京成の社史は読んだ事がないのですが、この時期に「森村銀行系及び富士瓦斯」の資本が入っていると云ったら、やっぱり京王か玉川でしょう。

次の記事で王電の社史を確認してみます。

と、その前に、右の記事はおまけのその当時の富士瓦斯紡績の配当金模様。

鉄道だと、ちょっと良くて一割くらいのなか、五割配当ってイケイケだな、と思ったけれど、隣のカネボウが七割なので上には上がいるなと。

「●富士紡 配当 五割」大正七年六月六日(木曜日)

富士瓦斯紡績今期純利益は前期に比し百三十余万円増の五百三十一万八千百三十六円にして

五日の重役会に於いて株主配当を年五割(一割五分増)と決し 来る二十日午後一時より

箱崎町出張所に株主総会開会の筈 即ち左の如し

のちに京王の大株主となる大日本電力(北海道電力)はもともと富士製紙の電気部門だったそうですが、富士瓦斯紡績→富士製紙→北海道電力という流れだったんだろうか・・・。

それに先駆けてじゃないけど、ちょっと予習。

前に、京王OBの清水正之さんが著書で「下高井戸に今の荒川線、王子電車がやってくる計画があった」というのを見て「まじかyo!」とその詳細をさがしたところ、ネットの検索でおおよその答えが載っていたので、その一次資料を自分も参照してきました、という報告。

東京朝日新聞の大正13年8月の記事で、ヒントというか答えが書かれていたのは個人のブログなのですが、その出典元となっている神戸大学附属図書館さんでネット文章化済みでした。要するに朝日新聞の東京版ですね、それに載っていたと。

大きな図書館であれば、縮刷版で合本?されているので、参照は容易でした。

東京都立図書館のほうに「東京朝日新聞 縮刷版」というのもありますが、やはり内容は同じでしたので、ここはより見やすい復刻版の方を。

旧漢字は現行のに直してますが、旧仮名遣いはそのまんまです。

あと、読みやすいように、地名には勝手にスペースいれちゃってます。

「市を囲繞し大蜘蛛の網 数多私設軌道の計画 実現可能のものでも十線」

大正十三年八月二十九日(金曜日)

最近に於ける府下町村の発展著るしく殊に震災以後省電其他既設交通機関の沿線は

疾風の勢ひで市街化しつつあるので早くも私設軌道会社は其他の方面への電車敷設を計画し

・ ・ ・ ・

王子軌道 は大塚終点から巣鴨刑務所前 高田町 雑司ケ谷 鬼子母神下 学習院下を

経て落合町に入り杉並町 省電高円寺駅前を通過して京王電車終点下高井戸への連絡を計画、

高田 西巣鴨 両町間は予定線の敷設買収を了し雑司ケ谷附近の家屋取払中である

・ ・ ・ ・

玉川電気 は三軒茶屋停留場より分岐し世田ケ谷 豪徳寺裏 松澤村 赤堤手を経て同じく

下高井戸京王終点に至る十余哩の支線

・ ・ ・ ・

京濱電気 は品川八ツ山の終点を発し市電の軌道を共用して品川駅前に至り毛利邸裏、

北品川白金猿町、大崎町白金火薬庫跡伊達跡、渋谷町羽澤を経て青山学院横から市電を横断

大山公爵邸西側を経て明治神宮裏千駄ケ谷町字源氏山迄の延長(内毛利邸裏白金火薬庫まで地中線)

を予定し玉川電気は世田ケ谷松沢の敷地買収、京濱電気は八ツ山発電所の敷地買収、

省電品川駅前の停留所新設工事に着手した

・ ・ ・ ・ ・ ・

目黒蒲田電鉄 は奥澤ステーションより玉川電車終点に至る支線を出願中

この外ほか大森蒲田両駅(省線)中間を発した入新井馬込平塚(字蛇窪)大崎町五反田を迂回して

品川に至り市内を経て南葛飾郡亀戸町に至る東京地下鉄道、

目黒、蒲田電車玉川停留場から中原村を経て横濱程土ケ谷に向ふ東京横濱電気軌道、

池袋を起点として大塚辻町、護国寺市電終点、早稲田終点の三つに通ずる武蔵野鉄道会社関係者の

市内郊外連絡線があり 資本金千五百万円を以て設立の

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

小田原急行電鉄 は新宿青梅町道口(目下専売局のある所)を起点として省電に併行して南進、

千駄ケ谷町山本唯三郎氏の邸内を斜に青山練兵場に出で八幡下、大山公園南、代々幡 代田橋両側

世田ケ谷 豪徳寺裏、経堂在家 北多摩郡千歳 砧の二村を経て喜多見台より狛江村を経て

神奈川県稲田 生田 柿生の三村を通り南多摩郡鶴川村町田町を経て小田原に向ふ

此間延長八哩は一哩毎に停留場が設けられ南北多摩と市内との連絡はこれに依って完全に実現される

又代々木自動車会社では渋谷駅前より駒場道に沿ふて

京王電車の幡ケ谷停留場附近に至る電車敷設を計画中で

この外武蔵電気鉄道が十数年前から計画して居る東京横濱間の高速度電車及目黒(碑文谷)より

新宿に通ずる予定線があるけれども東京横濱間のそれは既に東京横濱軌道のものとなり碑文谷 新宿間を

同会社に買収されぬ限り実現不可能で問題でなく以上実現可能のものだけを総計すると

十線延長約数十哩立派な交通網が出来る訳である、其の計画左図の通り

赤くした文字の所が問題の計画線。地図を参照すると下高井戸までがっちり伸びてますね-。

玉川電気で計画されているのが現・世田谷線で、小田急、東横と一緒の同世代。

目蒲電車の計画線は大井町線の事だよな・・・?多分。

出願は早かったのに、後から計画された省線の品鶴線に先を越されて建設されてしまい、かわりに橋を架ける補償費をぶんどったという・・・。さすがやり手です。

東横線に至っては、全国を対象とする鉄道・軌道が六分配当できるようになるまで政府が出してくれることになってる、補助金の総額三百万円の半分以上を実は一割位の配当が出来るにもかかわらず、昭和12年までもらっていたとか。

しかも、それの期限が切れそうだからと、こんどは玉川を合併しちゃう自分勝手さ。

お、おまええええええ!(笑)

補助金をもらえなかった京王(玉南)が聞いたら、発狂しそうです。

そして、大正13年なら京王の玉南鉄道だって、計画というかもう建設に入ってると思うんですけど、地図にない・・・どういうこった!#

東横線も、本当は省線と並行してる(というよりはショートカット?)から条件は厳しいはずなんですけどね、、、五島さん、「昭和6年に病気療養中の江木(翼)鉄相を尋ねて補助金の交付方を嘆願・懇請し、江木鉄相は下級官僚の反対を押し切って、全国私鉄補助会社中最高額の交付を決断した」らしい。結局は、コネか!!

(このとき「軽便鉄道補助法に基づく年五分の補助金を」って書いてあるけど、地方鉄道法が交付されたあとだから地方鉄道補助法の間違いだよね…たぶん)

ところでこの記事の、最後の文章がイマイチ理解できないんですけど「東京横濱軌道」ってなんなんでしょう。そこがもう免許持ってるから、十数年来計画している武蔵電気鉄道(今の東横)のは実現不可能ですよって云ってるんでしょうか。

でも、地図にはやる気のない文字で「東京横濱電気鉄道予定」って書いてあるから、ここも何か勘違いしたんでしょうかね。

確かに、明治43年6月に武蔵電気鉄道が設立されたから、五島さんが入る大正9年5月まで10年位間がありますが。長くなりそうなので、ここは別記事にて。

さて、こちらが追加事項。おなじく朝日新聞の、ちょっとさかのぼって大正七年の記事ですね~。

「●郊外電車計画 ▽王子京成の合併」大正七年六月二十五日(火曜日)

東京市外の王子電車軌道会社並に京成電気軌道会社等の郊外電車鉄道は久しく経営困難に苦しみつつありしが

両社共近年森村銀行系及び富士瓦斯関係者の入りて大株主となり重役を更迭して自社関係者を出し経営せしむるに及び幾分其経営方法も改善せられたると共に両社の実権者たる森村、富士瓦斯関係者間には両社の合併計画を開始し其第一着として王子電軌の発車場たる大塚と京成電鉄の新宿発車場とを連絡せしむる目論見を立て

目下精細調査中なるが此計画は現在の大塚駅より院線電車の市内寄りに於て略之と併行して

雑司ケ谷、目白、高田、大久保等を経て新宿の京成電車発車場に至る約七哩間に電車を敷設せんとするものなり

唯ただ土地買収に多少困難ある模様なるが完成の暁には該郡部方面は非常の便利を受くるに至るべしと

「王子京成の合併」とかいってますが、十中八九「王子京王合併」の間違いです。

荒川線は町屋で京成と交差してるからな~、地域的にも東京北部側だし、間違えても仕方ないとは・・・いや

新宿という地名も、あちこちにありますし、これが内藤新宿でない可能性もありますが「雑司ケ谷、目白、高田、大久保等を経て新宿」って書いちゃってますもんねぇ。

ここまで来といて、なぜ京成と京王を間違うのかと。

答えは、京王がどマイナーだからです(;艸)

そりゃあ、当時の京成様は、東武に次いで大手だろうしさ・・・。

京成の社史は読んだ事がないのですが、この時期に「森村銀行系及び富士瓦斯」の資本が入っていると云ったら、やっぱり京王か玉川でしょう。

次の記事で王電の社史を確認してみます。

と、その前に、右の記事はおまけのその当時の富士瓦斯紡績の配当金模様。

鉄道だと、ちょっと良くて一割くらいのなか、五割配当ってイケイケだな、と思ったけれど、隣のカネボウが七割なので上には上がいるなと。

「●富士紡 配当 五割」大正七年六月六日(木曜日)

富士瓦斯紡績今期純利益は前期に比し百三十余万円増の五百三十一万八千百三十六円にして

五日の重役会に於いて株主配当を年五割(一割五分増)と決し 来る二十日午後一時より

箱崎町出張所に株主総会開会の筈 即ち左の如し

のちに京王の大株主となる大日本電力(北海道電力)はもともと富士製紙の電気部門だったそうですが、富士瓦斯紡績→富士製紙→北海道電力という流れだったんだろうか・・・。