たまろぐ

テツ的あれこれ妄想牧場。(※路線≒会社の擬人化前提注意です)

最近は管理人の備忘録と化してます。

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

以前紹介した、府中の古道の地図のなかにあった「いききの道」「御滝道」にまつわる神社、

清水が丘の滝神社を見てきました。

府中崖線のハケ下にわく湧水による滝が神社の名前の由来なのでしょうが、

そう思うと府中市清水が丘の地区名の由来も同じなのでしょうね。

スタートは府中競馬正門前駅から。

平日の昼間なので人いねぇ~。

駅から府中競馬場に向かっては坂になっています。

気にしてなかったけど、これが段丘差だったんですね。

坂の左右は駐車場になっていますが、その背後がぼんやりと崖の茂みになっています。

坂の名前。

普門寺の裏手にあたる坂なので「普門寺坂」とか「薬師の坂」とかいうようです。

ここのお寺では薬師如来が祀られているのですね。

薬師信仰と目薬はけっこう深いつながりがあって、

新井薬師とか秩父の薬師様では境内にメグスリノキを植えて

目薬の飴とか葉っぱとかよく売っていますよね。

もうひとつ、「古墓=ふるはかの坂」というのも気になる所ですが、

古墳時代の墓ではなく普通の仏葬以降のお墓を指しているようですね。

武蔵国衙の周囲には古墳があんまりありません。

国府を設ける予定地に古墳を作るのを制限したのでは、という説もあったんですが

発掘で元からあった竪穴住居の上に掘立建物を上書きしたりしているので、

そういう建築制限があった訳ではなく、この辺りの崖は高さがあまりないから

地域で一等高い場所を選ぶ古墳には適さなかったのだろうというのを

最近「多摩のあゆみNo137」で読みました。

たしかに、あんまり崖が目立つほどでは無いんですよね。

あと、yahoo地図ではこの辺りに妙顕神社というのがあったんですけど、

もしかしてコレかな?(右の写真)

ものすごい、小さな祠で見逃してしまいそうでした。

何を祀っているのかな。大國魂神社からいけるいききの道はもうないので、

坂を降りきって、ここからは競馬場の大通りを東へ向かいます。

競馬場の駐車場から見た府中競馬正門前駅からのびる橋。

こうしてみると、段丘差があるために競馬場の2階へつなげたことがよく分かりますね。

しばらく行くと、左手にまた崖の上へ上る坂がありました。

「天地の坂」と「馬坂」だそうです。どっちがどっちだかはわかりませんが。

天地の坂の方の説明では、やはりこの辺りは湧水による滝が豊富で、

その流水による水車の運用や山葵の栽培もしていたようです。

馬坂の由来は明確ではないそうですが、案外いききの道をゆく運送用の馬が

崖下に降りて水を飲むための坂だったりして・・・。

これもいききの道の名残なのかなぁ。

この坂を右へいくと、おそらく八幡神社の境内の裏手に出ます。

競馬場の通りも端の方まで行くと、急速に雰囲気が変わります。

隣の屏が原因ですね。中を見るとかやぶき屋根のようで???

なにかの郷土資料館か博物館の公園かと思ったんですが、民家っぽいですね。

そこの玄関からまた、甲州街道方面へのびる道の雰囲気がいい意味でヤバイんだわ。

トトロの映画でメイが迷い込んだ竹藪みたいだ・・・。

ちょっと、吸い込まれそうでしたけど、今回は断念して元の道に戻ります。

競馬場通りの道を少し行き、左へ上る坂を選んでまた少し行くと

ようやっとお目当ての場所に来られました。

「いききの道」の分岐路です

入り口らしく道祖神的なものがならんでいますね。

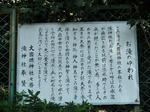

「いききの道」の説明碑。

やはり人が行ったり来たりするために付いた名前で、

「筏道」「ハケタ道」「御滝道」ともよばれると書いてありますね。

それから「甲州古街道」といっているのは、これが大國魂神社の西門から甲斐国府へつづく

古甲州道へつながる道だからなのでしょう。

こうして歩いていると、普通の民家の裏通りなんですけどね。

でも、住宅がなければかなり景色のよい道ではありそうです。

少し遠くに多摩川の河川敷と向岡が見える・・・。

ようやく滝神社へ着きました。

いききの道はまだまだ先へつづいているようですが。

それにしても神社の神域を上から入るというのも、へんな感じだ・・・。

あと、雰囲気ありすぎる。(ビビリ)

もしかして、また裏口からはいっちゃったかな?

崖下から見た鳥居。

その隣にまたまた見事なケヤキ?の木があり。枝振りがまた立派!

ちょっと、写真には納まりきらなかったです。

こちらが社殿とご祭神。

京都の上賀茂・下鴨神社からでも勧請したのかな?

賀茂建角身命(かもたけつぬみ=下鴨の祭神)とその娘の玉依姫(たまよりひめ)と

その子の賀茂別雷命(かもわけいかづち=上賀茂の祭神)という親子三代。

玉依姫のタマは大國魂のタマとも通じるのかしら?

丹塗矢で懐妊したというのは大国主の幸御霊・奇御霊である大物主の話とも共通しますね。

ワケイカヅチの方は大国主の子の阿遅鉏高日子根神(あぢすきたかひこ)とも同一視されるというし、

大国主=大物主=賀茂別雷命の父神とすると、そんなに関係性は離れてもいない?のか???

まあ、それはそれほど重要じゃない。

大事なのはこちら。

滝神社の本来の由来の滝。

残念ながら網で囲われております。

府中市ではもう2か所しかこういう清水の湧く場所はないみたい。

しかし、いまだに涸れることなく出続けてるのはえらいと思う。

それにしても、このロケーションのすごさはなんなんだろう。

2本の神木の間から湧き出る清水、って。舞台が本格的。

住宅街の隙間にこんなのが残ってるなんてなぁ。

・・・む、むかしはね!?もっとこんこんと白い水がでてたと思うんですよ?(唐突のフォロー)

さて、ハケと湧水の実際を堪能したところで、東府中駅で電車に乗って帰ります。

次は熊野神社古墳でも見に行くかな。

清水が丘の滝神社を見てきました。

府中崖線のハケ下にわく湧水による滝が神社の名前の由来なのでしょうが、

そう思うと府中市清水が丘の地区名の由来も同じなのでしょうね。

スタートは府中競馬正門前駅から。

平日の昼間なので人いねぇ~。

駅から府中競馬場に向かっては坂になっています。

気にしてなかったけど、これが段丘差だったんですね。

坂の左右は駐車場になっていますが、その背後がぼんやりと崖の茂みになっています。

坂の名前。

普門寺の裏手にあたる坂なので「普門寺坂」とか「薬師の坂」とかいうようです。

ここのお寺では薬師如来が祀られているのですね。

薬師信仰と目薬はけっこう深いつながりがあって、

新井薬師とか秩父の薬師様では境内にメグスリノキを植えて

目薬の飴とか葉っぱとかよく売っていますよね。

もうひとつ、「古墓=ふるはかの坂」というのも気になる所ですが、

古墳時代の墓ではなく普通の仏葬以降のお墓を指しているようですね。

武蔵国衙の周囲には古墳があんまりありません。

国府を設ける予定地に古墳を作るのを制限したのでは、という説もあったんですが

発掘で元からあった竪穴住居の上に掘立建物を上書きしたりしているので、

そういう建築制限があった訳ではなく、この辺りの崖は高さがあまりないから

地域で一等高い場所を選ぶ古墳には適さなかったのだろうというのを

最近「多摩のあゆみNo137」で読みました。

たしかに、あんまり崖が目立つほどでは無いんですよね。

あと、yahoo地図ではこの辺りに妙顕神社というのがあったんですけど、

もしかしてコレかな?(右の写真)

ものすごい、小さな祠で見逃してしまいそうでした。

何を祀っているのかな。大國魂神社からいけるいききの道はもうないので、

坂を降りきって、ここからは競馬場の大通りを東へ向かいます。

競馬場の駐車場から見た府中競馬正門前駅からのびる橋。

こうしてみると、段丘差があるために競馬場の2階へつなげたことがよく分かりますね。

しばらく行くと、左手にまた崖の上へ上る坂がありました。

「天地の坂」と「馬坂」だそうです。どっちがどっちだかはわかりませんが。

天地の坂の方の説明では、やはりこの辺りは湧水による滝が豊富で、

その流水による水車の運用や山葵の栽培もしていたようです。

馬坂の由来は明確ではないそうですが、案外いききの道をゆく運送用の馬が

崖下に降りて水を飲むための坂だったりして・・・。

これもいききの道の名残なのかなぁ。

この坂を右へいくと、おそらく八幡神社の境内の裏手に出ます。

競馬場の通りも端の方まで行くと、急速に雰囲気が変わります。

隣の屏が原因ですね。中を見るとかやぶき屋根のようで???

なにかの郷土資料館か博物館の公園かと思ったんですが、民家っぽいですね。

そこの玄関からまた、甲州街道方面へのびる道の雰囲気がいい意味でヤバイんだわ。

トトロの映画でメイが迷い込んだ竹藪みたいだ・・・。

ちょっと、吸い込まれそうでしたけど、今回は断念して元の道に戻ります。

競馬場通りの道を少し行き、左へ上る坂を選んでまた少し行くと

ようやっとお目当ての場所に来られました。

「いききの道」の分岐路です

入り口らしく道祖神的なものがならんでいますね。

「いききの道」の説明碑。

やはり人が行ったり来たりするために付いた名前で、

「筏道」「ハケタ道」「御滝道」ともよばれると書いてありますね。

それから「甲州古街道」といっているのは、これが大國魂神社の西門から甲斐国府へつづく

古甲州道へつながる道だからなのでしょう。

こうして歩いていると、普通の民家の裏通りなんですけどね。

でも、住宅がなければかなり景色のよい道ではありそうです。

少し遠くに多摩川の河川敷と向岡が見える・・・。

ようやく滝神社へ着きました。

いききの道はまだまだ先へつづいているようですが。

それにしても神社の神域を上から入るというのも、へんな感じだ・・・。

あと、雰囲気ありすぎる。(ビビリ)

もしかして、また裏口からはいっちゃったかな?

崖下から見た鳥居。

その隣にまたまた見事なケヤキ?の木があり。枝振りがまた立派!

ちょっと、写真には納まりきらなかったです。

こちらが社殿とご祭神。

京都の上賀茂・下鴨神社からでも勧請したのかな?

賀茂建角身命(かもたけつぬみ=下鴨の祭神)とその娘の玉依姫(たまよりひめ)と

その子の賀茂別雷命(かもわけいかづち=上賀茂の祭神)という親子三代。

玉依姫のタマは大國魂のタマとも通じるのかしら?

丹塗矢で懐妊したというのは大国主の幸御霊・奇御霊である大物主の話とも共通しますね。

ワケイカヅチの方は大国主の子の阿遅鉏高日子根神(あぢすきたかひこ)とも同一視されるというし、

大国主=大物主=賀茂別雷命の父神とすると、そんなに関係性は離れてもいない?のか???

まあ、それはそれほど重要じゃない。

大事なのはこちら。

滝神社の本来の由来の滝。

残念ながら網で囲われております。

府中市ではもう2か所しかこういう清水の湧く場所はないみたい。

しかし、いまだに涸れることなく出続けてるのはえらいと思う。

それにしても、このロケーションのすごさはなんなんだろう。

2本の神木の間から湧き出る清水、って。舞台が本格的。

住宅街の隙間にこんなのが残ってるなんてなぁ。

・・・む、むかしはね!?もっとこんこんと白い水がでてたと思うんですよ?(唐突のフォロー)

さて、ハケと湧水の実際を堪能したところで、東府中駅で電車に乗って帰ります。

次は熊野神社古墳でも見に行くかな。

PR

※ひねる=大人っぽくなる

※すれる=純粋さが失われる

いつまでつづくのかなコレ

横浜線の髪の描き方がようやっとわかってきた気がするけど

それぞれ全部ちがうような気もする。

あと慣れてきた頃に、ちょうど話が終わるんですよね。

八王子妄想がなかなか尽きないんですよ~

今年中に玉南の話を描き始めたいから、その地ならしと思えば、別にいいんですけどね。

あと「metro-flight」さんで発表されたので、もういいと思うんですが

冬コミに「めトたまちゃん」で申込みしました。

っていっても相変わらず私は乗っかってるだけなんで、申し訳ないんですが・・・。

それまでに、なんか描けたらいいなーということで、

府中をはじめ玉南の沿線の歴史を今からおさらい中です。(間に合わない感がひしひしと。)

でも京王が100周年だし。なんだし。できるだけ頑張りたいです。

大宮八幡宮を見て、井の頭公園駅の京王ラリースタンプもついてきました。

井の頭公園も見たかったけど、さすがにお腹空いたし時間もないしで

このまま吉祥寺へ向かいます。

あれが、噂の公園内にあるという井の頭線の橋だろうか。

外側から見てみたいよなぁ。

あと、京王線内がけい太くんなのに対して、井の頭線のステッカーは井の頭7きょうだいだった。

そうか、そうだよな!

=============================================

そしてコミケの帰りは京王百貨店新宿店でやっていた電車まつりをのぞく。

なんといっても、お目当てはポスターにいた、かわいいあの子!

もう、かわゆーて。かわゆーて。

その子ばっかり追いかけてました。

一度でいいから、絵に描いてみたい。

本にあったとおり、クリーム色とチョコレート色してますね。

(この、色の名前からして美味しそうなの)

とてもいい、参考資料になりました。

ただな~。はじめ京王がコレにのって玉南に会いに行くのを想像してたんですけど、

玉南が出来るころにはこの形式はみんな使われなくなっているんですよねぇ。

(臨時増援で出す事はあった)

笹塚の車庫のすみにおいやられてて邪魔になってたのを、

震災を機に横浜市電に引き取ってもらったとか。

しかも新宿追分で市電に乗り込ませる為に、わざと脱線させるという伝説付き。

「何回もやっているうちに、脱線するのなれてきました」とか当時のコメントがおかしい。

これ以前にも、同じ方法で車両の譲渡は行われていたらしいから、

いや、もうそれならポイントつけなよと(笑)

大正13年に市電側から砂利輸送の為に片乗り入れするようになって

ようやく線路が接続されたようです。

笹塚を出発してからは、運転時間調整中の間に京王のKマークを消して、クリームと茶色の京王色を、上がクリームで下がコバルトブルーの横浜市電色に塗り替えたらしい。

品川駅までは東京市電でいき、その先は京浜電気鉄道の路線で横浜へ向かう。

1435mmの標準軌で開業した京急も、この当時は市電に乗り入れる為に馬車軌間だったから、それも可能だったんだな。

湘南線は昭和まで開業してないから、そのための再改軌はもっとあとだし。

京浜が実際に市電に乗り入れされるのは、その数ヶ月後の大正13年4月。

(だから京浜と市電の線路は既に繋がっていた。)

大正14年3月には高輪駅が開業して北品川~高輪で相互乗り入れを開始する。

横浜市電への引き渡しは神奈川駅であったろうという。

ただしここの路線は繋がっていないので、牛で牽引したか、また脱線させたんじゃないかという。

(「鉄道ピクトリアル No.734」)

18両あるうち、引き取られたのは16両で、貨車のような板バネを履いていた13形と14形はそのまま残されたようで。京王の本の中で、昭和5年に撮られた13形の写真を見かけた事があります。

あと、さりげなくわかばちゃんいるよね。

帰りの電車は京王ががっつり雷にやられていたので、小田急で帰りました。

オチまでいただいたようで、ありがとうございます。たすけあいですね。

==========================================

それから、吉祥寺で見かけたポスターが気になりすぎる。

期間がないからいそがねば。

高尾駅から中央線で1時間40分でいける駅らしい。

それなら、日帰り可能だな。

はてさて。

近頃なにやらメディアで近隣の露出が激しいんですが、どうしたことか。

タモリ倶楽部で二週続けて府中が出てきたと思ったら、

モヤモヤさまーず2では国立と国分寺が

アド天では聖蹟と埼玉大宮がとりあげられて、

なんだかあちこちに呼ばれているような気がしてなりません。どうしたものか。

とくにタモリ倶楽部で紹介された人見街道、甲州街道から分岐して高千穂大学・大宮八幡宮へ至る現役の道なのですが、ようするに「神社 to 神社」で始点と終点が神社ってどういう事ちゃねんと、大分気になったもので。コミケに参加するついでに覗いてきました。

てっきり丸ノ内線か中央線が沿線だと思っていたら、井の頭線が最寄りだという。これは便利。

おかげさまでスタートは西永福駅です。

殺風景な改札の前にこれだけが異様に主張しております。他に名物ないんだろうな。

西永福商店街の参道にある幟旗。なななんと、今年(平成25年)でちょうど950周年だそうで。

よ、呼ばれている・・・・・・?

最寄り駅といっても5分~10分位歩きました。

おお、鳥居だ、とおもって入ったら、行きなり本堂の随神門の横っ腹に出てしまったので、

「また、正面から入り損ねた・・・orz」

駐車場と幼稚園があって、ふれんどり~だな~とかおもってたら勝手口か。

ちなみに正面からの鳥居はあのくらい遠い。さすが。(くぐり直す気も起きない)

うわさによると都内でも三番目くらいにデカイ敷地だそうですね。

ちなみに1番目と2番目が明治神宮と靖国神社だというのだから、

だったら2つが出来る前は一番じゃんね?大宮の名は伊達じゃなかったガチだった。

9月にはお祝いの大祭があるらしいですよ。

あとは記念事業の資金募集。

大國魂が鎮座1900年で門を新しくするときも似たようなことをしていたな。

ああ!950年仕様なせいで、本来の姿がみえない!!(がーん 川゚Д゚)

お賽銭箱の横に、ご神水をとばす霧の扇風機みたいのがあって、

拝んでるあいだに左側がびたびたになりました。

なんだかな・・・(傍から見た分にはすっごく面白かったんだけど)

境内に立っている沿革の碑。文面は徳川家十六代当主の家達(いえさと)さんだというから、

明治以降のものなんだろうな、と思ったら大正時代だった。

徳川からは天正19年(1591年)社領30石と朱印状が与えられたらしい。

(という事は大國魂神社と同じ年か)

二町離れた所に別当大宮寺があり、そこと石をわけて15石づつでやりくりしたらしい。

明治5年11月に郷社、昭和18年6月府社に昇格(戦争の影響?)昭和41年7月に別表神社となる。

昭和37年に900年祭事業として社殿を改築した日にちなみ、

祭日を旧来の9月19日から15日に改めたんだそう。

(「文化財シリーズ 杉並の神社」より)

大宮八幡宮の縁起としては、後冷泉院の時代に奥州討伐へ向かう源頼義が白い八幡の瑞雲をみて

「宇佐八幡の影向せるならん」と思い、康平6年(1063年)凱旋の際、記念の地として石清水八幡宮から勧請したのを創建としているのだそうで。

宇佐八幡の神だ!と思ったのになぜか石清水八幡から勧請するんだね・・・いいけど。

源頼義という人は河内源氏二代目で源頼信の嫡男、ということは頼光の甥っ子か。

まえの記事で書いた、鎌倉に若宮八幡を勧請したのもこの人だった。

八幡神マニアなんかなぁ、と思ったら河内源氏の氏神なのか。納得。

大國魂神社のすもも祭の起源も、この源頼義・義家親子が奥州安倍氏平定(前9年の役)で大國魂神社に戦勝祈願をし、凱旋のとき、戦勝御礼詣りをして祭神饌の一つとして李子(すもも)を供えたことから始まったというから、大宮八幡宮の創建と大國魂神社のすもも祭とは一続きの出来事なのだな。

本殿の左サイドに小さなお社が二つ。赤くて派手です。ラインナップみたとこ準主役級かな?

若宮は仁徳天皇だけど「別宮わけのみや」だと荒魂になるとか怖いわ、八雲立つ思い出す。

そもそも、八幡神の一部、応神天皇の名前がホムタワケな訳で。

「ワケ」というと埼玉県行田市の稲荷山古墳から出た有名な鉄剣銘文にも

「辛亥の年七月中、記す。ヲワケの臣。上祖、名はオホヒコ。其の児、タカリのスクネ。其の児、名はテヨカリワケ。其の児、名はタカヒ(ハ)シワケ。其の児、名はタサキワケ。其の児、名はハテヒ。」

と、「ワケ」がつく。

「 国造制の成立と展開」に「ワケ」は一時期はやった皇族や地方豪族などの首級が有した称号の一種で、それがのちに名前の中にとりこまれていった、みたいな説明が書かれていたのだけど、読みかけなので、まだいまいち消化出来てないです。勉強中。

そのお隣が稲荷神社。こちらは生活神というかんじ。

明治に郷社だったというからここにまとめられたんだろう。

===========================================

そしてそして!こちら右サイドが天神社!!

いいですねぇ、左と違ってこの寂れた感じ!

また、所帯がごちゃついてるんだわ。

天満宮というと今でこそ大概、菅原道真に乗っ取られてますが、

もともとは少彦名神を祀っていた事が多いんですよ。しかも、古い。

「延喜式神名帳」に載る多摩の社は8つだけ。

そのうちの2つ、調布の「布多天神社」と稲城の「穴澤天神社」の神様も

少彦名神で、卒論の時にお参りにいきました。

天神社における、たいがいの由来が、菅原道真が左遷されたとき、移動の途中で足が痛くなって、

そこの神様に祈ったら治った、というもの。それでお礼にお祀りしたとかなんとか。

さらに出先で祈ることになった主体はときどき変わります。

上野公園の中にのこる五條天神社なんか象徴的なんじゃないかな。

(http://www.guidenet.jp/shop/4532/)

この場合の祈る主体はヤマトタケルなんですけども、やっぱり後から菅原ちんが一緒になってる。

天神様信仰であまりにも有名になった結果だとは思うのですが、天とつけばねじ込んで来るからなぁ・・・。

迂遠な関係性を考えれば菅原氏のもとは土師氏で、その一部が奈良の菅原邑に住んだからその姓を名乗るようになった。土師氏は、古事記によると出雲国造や武蔵国造とおなじ天穂日命(あめのほひ)を祖とすると書かれており、アメノホヒは天孫降臨の前段として、大国主に国譲りのつなぎをつけにいって、とりこまれて帰ってこなかった神様で、そのまま大国主を祭祀する立場になりました。

出雲大社の宮司の千家と北島がその神の後裔であり、南北朝時代を境に二家に別れたようです。

ちなみに明治時代に東京府知事になったり東京鉄道社長になったりした千家尊福(たかとみ)さんは、この出雲の宮司の家出身で、第80代出雲国造だそうです。

そう思うと菅原家の氏神かどうかは分かりませんが、

大国主・少彦名を奉るのもわからなくも・・・ない?

もうちょっとダイレクトな説をいえば間壁葭子さんの「古代出雲の医薬と鳥人」に、菅原道真があれだけ出世できた背景には医薬の技術の力があったんではないか、というものがありますが、そこつっこむ前に卒論の締切が来てしまったからなぁ。

それが裏付けられれば、道真が大国主でなく少彦名の方をやたら祀る理由も合点がいくのですが。

だがしかし、この神社で重要なのは「三崎神社」と「山神社」ですね。

これがもともとの、ここの神様たち。素朴な信仰だったと思うのですが、

国土開発の影響を受けて、大国主・少彦名の二神に上書きされて、さらに菅原道真に上書きされる。

そんな感じを想像しますね。(根拠はないっすよ)

===========================================

天神社をすぎ、本堂にむかって右側の門をでると和田堀公園につながります。

和田堀公園は善福寺川が弓なりになって流れる対岸にあります。

そして、なななんと!

この大宮八幡宮のすぐそばに、方形周溝墓(四角く溝に囲まれたお墓)の遺跡があるとな!

昭和44年に発掘された、都内初の方形周溝墓だそうで、遺跡としては弥生末期?

隣接する高千穂大学の中にも古墳時代のものと思われる円墳が残されているようで、

高千穂大学大宮遺跡は、旧石器時代・縄文時代中期・弥生時代・古墳時代・中世にわたる複合遺跡だと云われています。

関東の古墳は方形周溝墓からはじまり、前方後方墳(間にくびれができる)に発達し、大和の影響を受けて大型の前方後円墳を作るようになり、また中央の流行にあわせて単純な円墳や方墳になって終わっていくのですが、その経緯を想像しても、ここはずいぶん昔から信仰を集めて来た歴史のある土地のようですね。善福寺川のおかげかな?

まあ、最終的にはそこを大宮八幡宮が乗っ取ったんだな。

ちなみに神話じみた名前の高千穂大学はもともと明治36年に大久保にできた私立学校で、

「日本民族の精神的原点」を学ぶためにつけられたらしい。

大正3年には高千穂高等商業学校だけが大宮にできてたけど、

東京大空襲で大久保の他の学部も杉並大宮に移ってきたらしい。

もともとはそこも大宮八幡宮の宮地だったんじゃないかと思う。

和田堀公園は都立公園らしい。そしてやたらとカラスが多くて、おっかない。

階段を下りて川に望みます。

・・・タモリ倶楽部のマーク?(たぶんちがう)

左~右~と見ると、すごく湾曲してる。

また公園側から、神社側(遺跡側)を見ると、高さが全然違う、崖の上にあることが分かります。

善福寺川沿いにはこの崖に、横に穴を掘って埋葬する、横穴式のお墓も多いそうです。

時間がなくて松ノ木遺跡のほうまでは見れませんでしたが、

こちらの低い方の岸には竪穴式住居や水田跡があるそうです。

祭祀と生活の場を、川をはさむ事で分けていたと解釈出来るそうですが、

この高低差もけっこうキーなんじゃないかと。

(中の台地の上に集落をおき、丘陵の上には古墳をおいた相模みたいに)

水田はありませんが、池はありました。

どこからか、水を引き入れているようで。

そろそろお昼になるので神社側へ戻ります。

また子細ありげな名前の橋だな~。

あの崖の上は高千穂大の運動場かな?

和田堀公園の「和田堀」というと和田堀給水所を思い浮かべるんで「お堀でもあるのかな?」と思ったら、明治22年に和田村と堀之内村、和泉村、永福寺村が合併してできた地名だそうで、和田堀というものがある訳ではないんですね。

しかも、この合併の時に和田村のほうがでかいから和田村にすると4か村の組合で決めたのに

堀之内村の妙法寺が「うちは堀之内妙法寺として有名なんだから和田村になりたくない!」と信者を導入して反対したため、揉めに揉めての折衷案で和田堀村になったらしい。oh…

その和田村と堀之内村ですが、和田は和田義盛の屋敷があったからという言い伝えが由来で、

堀之内村はお城の堀があったから、堀之内、という感じでついたらしく、

はい、出ましたね、鎌倉武士。

この和田義盛がおこした和田の乱には武蔵七党の有力党である横山党も荷担し、

そのことで滅びたりしてるんですが、杉並には北条に追われた和田側の落ち武者をかくまったものの、見つかって首をはねられた。その遺骸を葬ったという7つか8つ位の塚があって、実際さびさびになった刀も掘り出されたんだけど、開発によって保存されることもなく潰されたそうです。もったいない。

地名の由来にはなっているものの、和田義盛の屋敷があったという史料も証拠もなく唯の伝承で終わっているそうです。

源頼義・義家親子や、和田義盛の伝承なんかがあるように、ここ、和田堀の大宮八幡宮へは武蔵国府からつづく官道があり、鎌倉には同じルートで鎌倉街道が設けられたようです。

どうも人見街道がそのルートの末裔らしいのですが、昭和59年に都だか国だかが、地元民から見ても外れたへんなところに「人見街道」の標識を立ててたんで、「人見街道といったら三鷹の方を通るやつだろう、なんでこんなところに標識たててんだ」と行政に質しに行ったら、「いや、学者とかの意見も容れて決定したんで」という返しで、どうも現在の位置や目印はいろいろ怪しいようです・・・。

大宮八幡宮の境内の中には、武神の神社らしく弓矢の道場がありまして、

ボランティアで公園内の清掃も行っているようでした。これだけ立派だと樹木の維持も大変だ。

あと、大宮様はなぜか境内でウコッケイも飼ってた(謎)

「地図と楽しむ東京歴史散歩」(中央公論新書)の続編「地形篇」が出ていたので

速攻で買ってしまいました。前作もなかなか良かったけど、今作は最高。

人気があるのか、7月に発行したのに8月でもう再版になってる。

過去の地図に地形の陰影を透過した地形と近代実測図の一体化したもので、

さらに史跡や政治家・実業家・華族などの邸が紹介されています垂涎です。

面白かったのが、たまたま今、東京の古墳の本を読んでいて、

多摩川台の古墳群と二子玉川のお屋敷の並びがそっくりだったこと。

田園都市線と東横線の違いはありますが、

いつの時代も、権力者が住みたがる場所っておなじなのね~!?と(爆笑)

えと・・・この笑いのツボ、伝わりますかね?

(右は「古代の南武蔵」より)

久原房之助と鮎川義介の別荘が近い。どちらも日立と日産グループの創始者ですね。

(久原氏はもともと藤田組の人だったのが独立した)

なにげに東京川崎財閥の川崎八右衛門さんのお宅も玉川線沿いなのね。

さらにビビルのが鬼怒川水力電気の計画を途中でおっぽりだした田健治郎さんのお宅が

大井町線沿いにあって、万象閣といっていたのをのちに五島さんが買い取ったのだということ。

これがいまの五島美術館で、いつだったかタモリ倶楽部のオープニングトークで

五島美術館からはじめたことがあったけど、あれも東京湧水がテーマだったかな(ウロ)

たしかに武蔵野台地の際に当たる高台に立ってるんですね。

多摩川台の古墳群もわりかし有名で

武蔵の古墳の本を読んでいると、まずここの古墳の説明からはいります。

あとは、増上寺の芝丸山古墳とか。ここも、あの辺りではけっこう高い位置にあるからかな。

あ、だから東京タワーみたいな電波塔が立ってるのか。

ブラタモリで芝増上寺やってたとき触れたかな?あんま覚えてない。

で、多摩川台の先っちょの浅間神社の裏手にも古墳があって、

これを東横線が踏んづけているんだそうな。

そもそも、田園調布にこんなに大量の古墳群があるのがまずウケたんですが。

だって、イメージぜんぜん違う!!(笑)いいな、多摩川台がぜん行きたくなった。

このイメージのギャップを同時に味わいたいよ。

浅間神社裏の古墳は、神社の社殿が建てられたときにすでに墳丘がこわされて、

どっちが前か後ろかすら分からなくなっていたんだけど、東横線が複々線化するにあたって

調査がはいる事で前後が判明したんだそうな。怪我の功名?

「浅間神社古墳 : 東急東横線複々線化工事に伴う埋蔵文化財発掘調查報告書」という本が

あるらしいので、ちょっと読みたいんだけど、あんま蔵書がヒットしなくてしょんもりです。

でまわっていないのかな~

もう、古墳踏んづけちゃった東横線てのがまず面白いvvv(箸が転がっても面白い)