たまろぐ

テツ的あれこれ妄想牧場。(※路線≒会社の擬人化前提注意です)

最近は管理人の備忘録と化してます。

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

公文書で概要はある程度わかったので、書き起こした部分だけでも載せておこう。

ようするに、植村俊平社長の積極策により新宿へ延伸する予定だったのが

度重なる延長申請の末、東京市の循環道路計画もあって却下され、

かわりに学習院裏から分岐して、中央線高円寺駅を経由し

京王線下高井戸駅へ連絡する計画に変更したということなんですね。

それについては、地元民の方も歓迎ムードだったみたい。

以下、その文書。

===============================

第一六八四号 大正十三年 八月一日 九月十二日

第一六三一号 大正十三年 七月十九日

王子電気軌道 巣鴨町 高田町間 工事竣功期限

延期許可 及 高田町 新宿町間 特許取得取消の件

案

(東京府経由)番号

王子電気軌道株式会社

大正十二年三月十二日附二七度第六七号

及大正十三年七月二日附三十度第二八号申請

巣鴨町・新宿町間工事竣功期限延期の件

巣鴨町・高田町間に限り

大正十四年三月二十六日迄許可す

軌道法第二十七條の規定に依り

明治四十五年七月十八日監

第一〇八〇号を以て特許したる軌道線路

北豊島郡高田町大字高田字高田千登世三十六番地、

四谷区新宿町大字三丁目十二番地間の特許を取消す

十三年九月十二日

鉄道大臣

内務大臣

官報掲載案

軌道特許失効 明治四十五年七月十八日王子電気軌道株式会社に対し

特許したる東京府北豊島郡巣鴨町、四谷区新宿町間軌道線路中

東京府北豊島郡高田町大字高田字高田千登世三十六番地、

四谷区新宿町大字三丁目十二番地間は指定の期限迄、

工事竣功せざる為特許取消せり (鉄道省 内務省)九月二十五日

通牒案

逓信者電気局長宛

通牒

王子電気軌道株式会社、巣鴨町、新宿町間軌道特許線路中

北豊島郡高田町大字高田字高田千登世三十六番地、

四谷区新宿町大字三丁目十二番地間、指定の期限迄に工事

竣功せざる為右特許取返也、候条了知相成度

(理由)

本延長線は既に数年延期を重ねたるも南目白、新宿間は

循環道路新設計画に伴ひ線路変更の出願中に係り

然も該循環道路の実現に近き将来に於て望むべがらざるの

状態に在り会社に於ても右区間の短縮せらるのことを

絶体に拒まざるものにして別紙の追申の次第もあり

旁々整理の意味に於て此の際伺案の通り処理可然と認む

追て会社は御右区間短縮に代ふるに別途出願延長線特許を希望せるも

之は他の出願とも関連するものあるを以て本件と分離審議することとせり

特許線路竣功期限延期願

明治四十五年七月十八日附監第一〇八〇号を以て御聴許相蒙り候

東京府北豊島郡巣鴨町地内既設特許線路終点より

西巣鴨町、高田町戸塚町大久保町を経て四谷区新宿町に至る

線路竣功期限は大正十二年三月二十六日に御座候処

本線路沿線は東京市郊外発展に伴ひ地価昂騰し

用地買収予期の如く進捗不仕且又地上物件の移転に付ても

建物密集せるを以て居住者立退に相当日時を要し居候事情に付

到底右期限内竣功致兼候間

大正十三年三月二十六日迄一ヶ年竣功延期の義御聴許被成下度

尤も用地買収は西巣鴨町を了し目下高田町地内交渉中に有之

工事も買収用地内に於て着々進行進行致居候に付

特別の御詮議相成度工程表相添へ此御奉願候也

大正十三年三月十二日

鉄道大臣 伯爵 大木遠吉殿

内務大臣 水野錬太郎殿

===============================

△王子電気軌道巣鴨町新宿間工事竣功期限延期の件

特許 (明治)四五・七・一八

工事着手 (大正)六・三・二四

工事竣功期限 (大正)七・三・二三

第1回延期期限(大正)八・三・二六

第2回延期期限(大正)九・三・二六

第3回延期期限(大正)一〇・三・二六

第4回延期期限(大正)一一・三・二六

第5回延期期限(大正)一二・三・二六(本年二月二十二日許可)

今回延期期限 (大正)一三・三・二六(一ヶ年)

備考 巣鴨町(大塚)、内藤新宿間 三哩四十九鎖・軌間 四呎六吋

新宿・高田監特許線路一部変更申請書(会社提出工程表口参照)は府にて審査中

===============================

新宿線特許放棄に関する答申書

先に特許を得たる当社営業線大塚終点より

新宿に至る軌道線路中大塚目白間は既に工事中にして

当年内には必ず運転開始可致 夫より新宿に至る間は

東京府環状道路を一致致し居候間 是に併用敷設可然旨

兼て東京府の内意も有之末 着手と相成居候処

今般東京市電気局が右区間に軌道敷設の希望を有し

市の費用を持って一時立替 府道路にも築造して

之に市電車線併用したき申出有之候趣

交通促進の意味に於て当社の該特許権を放棄しては

如何にとの御勧告有之 篤と熟慮致候処

至極 御尤もの義と存候の元 併本線路は元来

京王電車 新宿起点と連絡するを目的とし連絡の上は

是非両社を合併して交通機関の完成を計り度き旨

両社重役間の内談も有之候間 若し御内示に基き

該区画を打切るときは両社の久敷を期待したる希望は

永久に達せられざることと相成且つ目下工事中線路は

短距離なれ共 家屋密接致居候為め土地収用には多大の

費用を投じ候得共 其終点が市電又は省線停車場とも

距離ありて不便不少 交通上の効用を全ふせず

従て折角 投じたる多額の建設費に対し

其成績不良に終り可申 誠に遺憾に御座候間

新宿に至る代りに同特許線路中 学習院下より北折して

中野方面に延長し高円寺より堀之内を経て下高井戸に至り

京王電車線と連絡すれば兼ねて会社との内約も達成し得べく

尚当社投下資本に対しても他日相当有利の計画を得べき

見込みに付き特許特に前述の主旨御諒察の上何卒右新線路

特許有之候様 御詮議相成度 尤も該線路の義は既に

東京府へ願書提出致したるものに有之

若し特許を得たる上は直ちに用地買収に着手し

二ヶ年以内に高円寺迄は開通可致 確信を有し候へば

期限を附し特許被下候共 更に差又無之候此段答申候也

進で今般放棄する目白新宿間の線路は万一近き将来を於て

東京市電気局が軌道を敷設せざるときは従来の縁故に因り

特に当社に優先再特許相成候様御詮議相成度予め願上置候

大正十三年五月 日

王子電気軌道株式会社

取締役社長 植村俊平

鉄道省監督局長 岡田意一殿

===============================

電気軌道敷設願

東京府下高田町落合村を経て中野町に至る方面は近来其発展著しく

工場受託激増する状況にあるも交通機関不充分にして北に武蔵野線

南に中央線が西行せるも此両線は最近二哩以上を隔て何れを利用するも

乗客は十四五丁を徒歩するの不便あり依て弊社が目下工事中の

新宿線を目白学習院裏より分岐して中央線高円寺駅を経て京王線

下高井戸に至る間別紙図面の通り電気軌道敷設致候はば

交通上の利便を増し郊外住宅地としての各方面の発展亦大なるもの

可有之而も弊社は相当利益を可得見込にして間該軌道敷設之義

何卒御許可被成下度関係書類相添此段奉願候也

大正十三年五月九日

東京府北豊島区西巣鴨町大字巣鴨九百六拾五番地

王子電気軌道株式会社

取締役社長 植村俊平

内務大臣 水野錬太郎殿

鉄道大臣 小松謙次郎殿

添付書類目録

一、起業目論見書

二、路線予測図

三、建設費概算書

四、運輸事業の収支概算書

五、軌道を道路に敷設することを得ざる事由書

===============================

大正十五年三月二十九日

東京府北豊島区西巣鴨町大字巣鴨九百六拾五番地

王子電気軌道株式会社

取締役社長 植村俊平

鉄道大臣 仙石貢殿

内務大臣 若槻礼次郎殿

電気軌道敷設願

弊社と京王電車とは資本関係其他諸種の事情に於て密接なる連鎖を有するに付

弊社は両線連絡のため大塚、新宿間の特許を得て其一部工事施行中の処

過設目白、新宿間特許取消相成候に付弊社は両線連絡の路を失ひたるを

遺憾とし他の方法に依り之が完成を計り度実施調査の結果先に弊社が出願せる

目白、江古田間の一部より延長して野方町、中新井村、杉並町、和田堀内村等を

経て京王線下高井戸に至る路線尤も適当と存じ候に付該区間に軌道敷設致度

前地方は土地高燥にして住宅地として漸次発展の状態に御座欠得共何分

交通機関に乏しきため開発遅々なるを以て中新井は野方を始め地方有志者より

弊社へ対し用地買収其他特に便宜を計る可きを以て電車敷設せられ度旨の希望

一再に止まらざるに付同有志者と共に急速開通の為最善を可計候間何卒御許可

被可成下度関係書類相添へ此段奉願候也

添付書類目録

一、起業目論見書

二、路線予測図

三、建設費概算書

四、運輸事業の収支概算書

五、軌道を道路に敷設することを得ざる事由書

===============================

陳情書

今般王子電気軌道株式会社より出願に相成候目白を起点として

高田、落合野方町を経て下高井戸に至る軌道は本町民多数の

歓迎する方向にして竣功の上は当町交通の利便非常に増加可致

ものと確信罷在候

且 同社は大塚より目白迄の延長線工事着手に相成居候間

其延長として引続き右線路を敷設致度希望の由

単に権利を獲得せんとする新会社と異なり一般に其の実現を

確実と認め居候間 冀(こいねがは)くば一足の落成期限を

附して至急許可相成候様御詮議相願度町民多数熱望に基き

此段陳情候成

大正拾参年拾月貳日

野方町町 深野亀太郎

同 助役 鈴木喜太郎

同町会議員 島崎秀五郎

同 佐伯辰五郎

同 窪寺忠次郎

同 花崎初太郎

同 吉田惣五郎

同 矢島粂五郎

同 窪寺寅吉

同 小出徳馬

同 小池長太郎

同 鈴木奥太郎

同 篠崎弥吉

同 菊田倉吉

同 篠 辰五郎

同有志総代 山崎松太郎

同 大野又蔵

同 大野(さんずい+菫)(がんだれ+義)

同 熊沢宗一

同 細田又平エ

鉄道大臣 仙石貢殿

内務大臣 若槻礼次郎殿

===============================

ほんで、これがその新宿線。戸山学校の西側をいく計画だったみたいですね。

分岐線起点 東京北豊島郡高田町大字高田字稲荷1363番地とあります。

分岐線はそのまま東進してからおおきくカーブし、

中央本線の高円寺駅のところでクロスしています。

そして、そのまま南下して京王線下高井戸駅で終点です。

途中「大宮」の文字がみえるので、大宮八幡宮を経由しているんですね。

このころは玉電とも共通の資本だったので、玉電さんが下高井戸へ世田谷線を延ばした理由も

王電が下高井戸に経路を変更したことが関連あるのかもしれません。

その後の計画は、おなじ大正生命出身の金光庸夫さんが引き継いだようです。

あと、宛先が熱海の起雲閣の内田信也鉄道大臣だ!という発見つき。

PR

知り合いから貰ったチケットが使えるの昨日までだったんで、

代休とっていってきました。芝~!

芝公園には芝丸山古墳があるので、それも見に行きたかったんです。

ついでに、平日しかやってない公文書館で、前から知りたかった

王電の下高井戸線についても調べる予定。

======================================

地図だと大江戸線が芝公園駅の下を通ってるぽかったんで、

てっきり止まるのかと思ってたらなかった。

ので、いつもの三田線で芝到着。

すぐそばに東照宮があったので、覗いてみます。

二代将軍秀忠と、その妻のお江の方と、三代家光公が祀られているらしい。

境内に家光公お手植の伝説があるイチョウがありました。

だから「公孫樹?」なんちて。

======================================

東照宮内から左横の小道に出ると梅樹園がありました。

が、なんとそれが「 銀 世 界 」!!?

銀世界というと前に新宿の地図を見ながら書いた記事で、

諦聴寺の裏(淀橋浄水場の南西)のところに公園らしきものがあり

「銀世界」という表示だったので「なんだろう?」と思ってたんですが、

これ(梅園)だったのか!!!

梅屋敷はともかく銀世界って、なんか江戸っぽくない名称だな~

(どちらかというと大正ロマン的な?)

その後、東京瓦斯タンクの敷地になったんですけど、

や~、まさかこんなところに移植されて残ってるとはー。

ここ、無駄に一番たぎったんですけど、伝わっているでしょうか。

それはともかく、その背後にある小山のような森のようなモノが芝丸山古墳です。

ここくる予習に、ブラタモリの芝・増上寺アンコール放送の録画を見て来たんですけどね。

縄文時代はこの辺り海で、芝丸山古墳のとこだけ、

ぽろっと岬が欠けて島みたいになってるんですよね。

芝の地名の由来は昔ここが柴村という入会地で

柴刈り用の柴がとれたのかもしれませんが

多摩川の由来が「たば川」だといわれるくらいだし、

「しま」が「しば」になったと夢想しても許されるんじゃないか、とか思いました。

(無理があるな・・・)

柴村は戦国時代は荏原郡だったのがのちに豊島郡にはいり、

明治時代に芝区になって、第二次大戦後は

芝・麻布・赤坂の3区が合併して港区になったらしい。

海岸地帯だったので貝塚(多分縄文時代の)もあるらしい。

有名な割に調査されてないのは、なんでなんだろう?

芝丸山古墳は都内でも最古最大級の前方後円古墳です。

関西の方だと200~300m級が(大王墓なので)普通で、

武蔵国の兄貴分である上野国(群馬県)では200mが最大級なんですが、

東京(南武蔵)では100m越えれば最大級です。

ちなみに埼玉(北武蔵)は100~120mがざら、上野国の影響かなぁ…。

上2つは「東京の古墳を考える」より、1が芝丸山古墳で、ここだけぽつんとあります。

都内で最も古く、前方後円墳が集中しているのは多摩川中流域の田園調布です。

大宮八幡宮の記事で書いたとおり、関東では周溝墓が前方後方墳になり、

中央の流行をうけて大型の前方後円墳を作り始め、これが本格的な古墳時代と見なされます。

都内で最も古いとされる古墳は4世紀前半の世田谷区富士見坂の扇塚古墳で、

これは円墳みたいだが前方後円墳じゃないかといわれていたのですが、

最終的には前方後方墳という結論になったっぽいです。

マンションの建設にともない、簡易調査しただけで壊されたらしいですが。

その次が多摩川中流域・田園調布の宝来山古墳97mで、これは確実に前方後円墳。

その次が芝丸山古墳で110mです(が、形が崩れている為、数値に幅があります)。

それと同時代に前方後方墳の稲荷前古墳(横浜市青葉区)や砧中学校7号墳(世田谷区)があり

このあたり(4世紀中ごろ)が後方墳から後円墳への過渡期だったみたいです。

東急東横線や田園都市線のまわりは、都内最古級最大級の古墳群だらけですね。

そんななか、東京低地といわれるところで芝丸山古墳に次ぐ古さと大きさなのが、

上野公園にある摺鉢山古墳70mでこれは5世紀~6世紀。埴輪もでているようです。

(※埴輪がでないと、より古いと云われる。ただし東海系の土器はでてくる。)

多摩川系や鶴見川系の古墳が何世代にもわたって作られている古墳群なのにたいし、

この芝丸山古墳は最大級でありながら孤高の存在です。

そんなわけで?か、初代武蔵国造である兄多毛比命(えたもひ)の墓ではないか

という噂もあるくらいです。これはおさえておかねば。

山の中腹、前方部のあたりに稲荷神社がありました。

どうも、古墳と神社って文化的タイムラグがあるかんじがして

一緒に置かれてると位相空間ぽい気がするんですけど。だんだん慣れてきました。

頭頂部(後円部)は真っ平らな展望台になってました。

江戸時代に削られちゃったらしく、伊能忠敬の記念碑が建ってました。oh…ぅ。

外からみると、総体が見えないくらいでかいんですが、

登ってみるとそんなに広くもないですね。

ただ、高い。

前方部と後円部の間のあたりに、先ほどの東照宮の裏手がみえます。

なんだか、東照宮が丸山古墳を祀っているみたいな格好です。

降りてみる後円部。

やっぱりでかいな。そういう視覚的効果をねらって築造されるんでしょうけども。

ただ、どこまでが自然の台地を利用していて、どこまでが人工物なのかは

よくわかりませんんでした。案外、この近辺、似たような小山が多いです。

======================================

さて、では東京タワーにむかいます。

ブラタモリの放送日が2011年3月11日で、そのアンコール放送では

タワーのアンテナが地震で曲がってしまった、という冒頭OPだったんですけど、

ここから見る限り治ったっぽいな。

最近だと、エレベーターのワイヤーが切れたとか、なんとか。

そ、それももう、大丈夫なのよね・・・?

右はプリンスパークホテルをはさんで反対側にあった池が、

大都会の中とてもきれいでした。これも台地のハケによる湧水なのかな?

近くに出世弁財天の宝珠院がありました。

======================================

東京タワーは子どもの頃、一回くらいはいったかな?

タワーへむかうときに立ちはだかる坂が、なんか懐かしいかんじでした。

電波塔だから、より高い所に造るのは当たり前なんですけどね、

なんか「坂登るのか」とガッカリした思い出が・・・。

ドラえもん100体は結局、新宿駅のも箱根のも見に行けなかったんで、見られてよかった。

やっぱり実物があると感動しますね。それにしても造りすぎだね。(笑)

史跡を廻ろうというのに、間に異質なイベントつっこんだせいで、

すごく脳波が乱されました。

藤子さんの世界は副作用が強いからな・・・。

生半可な心構えでは、いってはいかんわ。

御成門からふたたび三田線に乗って、大手町をめざします。

今日も頼りっきりです。

大手町駅のC9出口からでると、将門塚の標識が目に入りました。

この近くにあるらしい。これは、ゆかねば!

==========================================

ビルの裏手、気象庁の横に自然にありました。

この間、BSプレミアムで平将門やってたんで、一応経歴は把握したんですけどね。

武蔵国府で足立郡司と興世王(おきよおう)の仲を取り持ったのが、

転落のはじまりだったな・・・。

というか、「将門記」では興世王が悪い入れ知恵を将門にしたってなってるのかな?

その放送では、のちの宿敵となる従兄弟の平貞盛が切れ長目の美形に描かれてて、

その時点でも「!!!」となるのに、地元の親族間の争いで

「(貞盛の父の)国香叔父を殺しちゃったよごめん」ていう将門の謝罪に

宮仕えで中央にいる貞盛が「いいよ、しょうがないよ」と許す文を返し、

将門がほほをピンクに染めるというのが、その番組のハイライトでした。

うぉい、NHKぇ・・・!となったよね。

そうか、将門の乱は従兄弟同士の感情のすれ違い上の悲劇だったのか・・・

BLだな、と変換されました。責任の所在はNHKです。

もともとは、ここが神田明神の所在地だったみたいです。

神社が移転したので、将門塚も何度かどかそうとしたけど、結局出来なかった、

という将門の呪いは有名ですね。

将門塚はとても美しく整備されてて、それはいいんですが、

その周囲のカエルが異様にキュートで、全部もってかれました。

なんだこれ、かわいいよ、なんでカエル、どうしてカエル???

==========================================

お堀端をつたって、国立公文書館をめざします。

公文書館は、北の丸公園の方にあって、どの駅からも遠い。

不便よね・・・。

途中にあった太田道灌の碑。

江戸の歴史の始まりとして、よく出てくる名前だけど、

本人自体はあんまり何した人か知らないですが、上杉氏の武将なんだね。

==========================================

芝公園や、はじめての公文書館の利用で手間取りすぎて、

すっかり日が暮れてきてしまいました。

本当なら、このあと神保町へ行ってカレーを食べてから、神田明神をみて

湯島天神と上野公園の五條天神社と摺鉢山古墳と京成のなにかを見てから帰ろうと

思ってたんですけど、もう日が短い季節ですし、無理ですね。

でも将門塚をみたんで、これは神田明神も見ないと、しまりが悪い!

時間との勝負でしたが、カレーを泣く泣く諦め、

空腹を抱えて神田の街を北上します。

あいだにあった中央線と総武緩行線。お茶の水を越えたあたり。

高架下のお店の光が綺麗です。

そこから100m位いって左にまがると、すぐ判りました。神社(への階段で)。

やっぱり、台地の上に建ってるんですね~

男坂というらしい。

のぼり切ってみると、やっぱり勝手口でした。

もうね、いいんですよ、最短ルートで、ね。

拝殿の横に、またあの3匹の狛犬!?

と思ったら、獅子を題材にした像みたい。

ということは、平塚神社のあの子狛犬、もじつはこれと同じモチーフだったのか。

神田明神の祭神は、大国主・少彦名と平将門です。将門はあとから合祀されました。

ネットの説明では、「秀忠の時代に武州の総社とし、江戸の総鎮守として」とあって

江戸の総鎮守はいいとして、武州の総社は ;゜Д゜)ハア!?

え…、あれ、明治時代だけでなく、江戸時代にも武州の総社の地位を奪われてたの?大國魂。

だったら、家康がくれた500石はなんだったのよ。

秀忠の時代になって扱い変わったのかと思いましたが、

境内の説明には総社とまでは書いてなかった。謎

祭神を一の宮、二の宮、三の宮、と数えるのはその名残なのかしら…?

神田明神でのお目当ては少彦名命の像でした。

神像はけっこう珍しいから、「おお!」と思ってずっと行きたかったんです。

でも行く機会逃してて、今度こそ、と思ってたんですけど。

あれ、これじゃない・・・これじゃないよ・・・。

たしか、学生時代にネットで見た像は黒くてもっと小さかったような・・・。

もしかして代替わりしちゃった???それとも神田明神じゃなかったのかな。

い、いや・・・なんというか。ちがうんです。

このページ(http://www.kandamyoujin.or.jp/info/keidai/detail.html?kid=4)によると

この彫像は東京藝術大学学長の宮田亮平さんがつくったらしい。

いや、このモチーフの解釈は正しい、正しいよ…とても。 orz

普通、エビス様というと、大国主の跡取りの事代主(息子)が習合されるんですが、

神田明神ではスクナヒコナがエビス神なんですね。

いいとおもいます!大黒様と恵比寿様のブロマンス的に。←

親子よりは、比肩出来る兄弟仲の方が、大黒エビスの関係に近いと私も正直思います。

そして、そのお隣の大黒様がまだ……。でかいし表情が(なんでこう凶悪なインパクト?)

たぶん、ライトの加減のしかただと思うんですが。

たそがれ時かな!たそがれ時にきたのが全部悪いな!うん!

ほんま、すみませんでした。

その他もろもろ、裏手にあった小さな神社。

江戸神社というのがありました。

大宝二年(702年)創建の江戸最古の地主神だそうです。

ただ祭神は大国主ではなく建速須佐ノ男命(すさのお)。

初めはこちらが江戸大明神または天王と呼ばれたらしい。

そういえばスサノオは八坂神社の牛頭天王と習合しているんだよな。

鎌倉時代には江戸氏の氏神で、江戸氏が多摩郡喜多見村に移住の跡は

太田道灌によって祀られてたのが、江戸開府以降、江戸城拡張で

神田明神と共に神田台に移り、さらにまたここに遷ってきたと。

神田明神は天平2年(730年)に武蔵国豊島郡柴崎村(大手町)に創建とあったから

それよりこっちのが古いですね。大宝律令時代だ。

その他、いっぱい。ぜんぶ有名所やな。

籠祖神社(猿田彦=サルタヒコと塩土老翁=シオツチノオヂ)、八幡神社、

富士神社(浅間神社と同じ意味だろう)、天神社(菅原道真と柿本人麻呂)、

大鳥神社(日本武尊)、天祖神社(天照大神)、諏訪神社(建御名方=タケミナカタ)

ちょっとよかったのが、金刀比羅神社(と三宿稲荷神社)があったこと。

こんぴら様というと、ガンジス川のワニの神格化なんですけど、

日本ではなぜか奈良三輪山の大物主(おおものぬし)が習合してるんですよね。

ワニというと、大国主の息子の事代主(ことしろぬし)が

大阪三島の溝咋姫(みぞくいひめ)の元へ通うのにワニに変身して淀川を上った、

というのがあるから事代主でもいい気がするんですが、大物主なんですね。

大物主は大国主と同格ですが、大国魂神ほどには同一視されてない気がします。

ああ、だいすきだ、大物主と少彦名。

それにしても、この神社、事代主をとことん排除するような。

今週から来週にかけてが仕事のピークになりそうです。

なんか、全員掛け持ちの仕事もってるような状態でセクション全体がやばめです。

10月まで休みがとれそうもない・・・。

今、小田急と相模のマンガをぽちぽち描いてて3pまでできてるんですけど、

この話はまとまってあげないと、ちょっと厭な感じにとられそうなのでガマンです。

ううう~

拍手をたくさんありがとうございます!

正直、自分つっぱしりすぎてやしないか?!と最近、気になっていたので

読んでいただけて嬉しい限りです。\(*^▽^* )ノ

もうちょっとで総論というかまとめにいけそうです。

ビックリすることに、武蔵国分寺はまだ制覇出来てないんですよ。

2回挑戦して、2回ともタイムアップで資料館も恋ヶ窪も古鎌倉街道跡もみれてませんからね。

西国分寺は恐ろしいです。秋葉原駅でもそうだったですけど、

私、直角交差する駅がすんげえ、苦手みたいです。方向感覚狂う!!

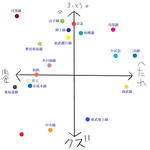

今週は更新できそうもないので、ツイッターでひろったお手軽な遊びで気分転換しました。

少女漫画では左上ヒーローが多いのかな?というツイートで、

自キャラでどうぞ、とあったので。

最初この概念図眺めていて浮かんだのは、自分は肉食系=クズだと思っている節があり…。

たぶん、好みが「まっとうなへたれ」なんだ。

なので右上と左下が多いかと思ったんですけど、意外と左上も多めになりました。

というか、女子がみんな左上にいっちゃいます。

うん、女子なら、だれよりも強くて奥では「正義がなにか」を

ちゃんとわかっているキャラが好きですね。

すんごい横暴なんだけど、性根はクズではないかんじの。

いまのところ漫画では「エンチャンター」の人間メルクーリオさんが最至上。

あとはwebマンガの「おまけ屋」さんの式乃お姉様が好きすぎて、

最近更新で久しぶりに登場されて鼻血ふくかと思いました。

あと今アニメでクライマックスの「有頂天家族」の弁天様もわりと引かれてます。

まだ善なのか悪なのかわかってないですけど、価値基準・行動基準がすべて

「気に入る」「気に入らない」で、それがいいんだ。

そこにさらに、底辺でのモラリストな面が見えたら、たぶん大好きになる予感。

また長くなっちゃった。

基準線上にいるキャラは振り分けできなかった結果です。

そして小田急の「まっとう度」が自分の中で意外と低いことに気づきました。

たぶん「悩み癖」があるからだな。これは三田線も同じ理由。

しかし、クズカテゴリーは自分にとっては褒めポイントではないので

ちょっと、気が引けてしまいます…。すみません。実際の路線がということではなく

あくまで自キャラの自分的カテゴライズです。最底辺が誰になったのかは察して下さい。

なんか、全員掛け持ちの仕事もってるような状態でセクション全体がやばめです。

10月まで休みがとれそうもない・・・。

今、小田急と相模のマンガをぽちぽち描いてて3pまでできてるんですけど、

この話はまとまってあげないと、ちょっと厭な感じにとられそうなのでガマンです。

ううう~

拍手をたくさんありがとうございます!

正直、自分つっぱしりすぎてやしないか?!と最近、気になっていたので

読んでいただけて嬉しい限りです。\(*^▽^* )ノ

もうちょっとで総論というかまとめにいけそうです。

ビックリすることに、武蔵国分寺はまだ制覇出来てないんですよ。

2回挑戦して、2回ともタイムアップで資料館も恋ヶ窪も古鎌倉街道跡もみれてませんからね。

西国分寺は恐ろしいです。秋葉原駅でもそうだったですけど、

私、直角交差する駅がすんげえ、苦手みたいです。方向感覚狂う!!

今週は更新できそうもないので、ツイッターでひろったお手軽な遊びで気分転換しました。

少女漫画では左上ヒーローが多いのかな?というツイートで、

自キャラでどうぞ、とあったので。

最初この概念図眺めていて浮かんだのは、自分は肉食系=クズだと思っている節があり…。

たぶん、好みが「まっとうなへたれ」なんだ。

なので右上と左下が多いかと思ったんですけど、意外と左上も多めになりました。

というか、女子がみんな左上にいっちゃいます。

うん、女子なら、だれよりも強くて奥では「正義がなにか」を

ちゃんとわかっているキャラが好きですね。

すんごい横暴なんだけど、性根はクズではないかんじの。

いまのところ漫画では「エンチャンター」の人間メルクーリオさんが最至上。

あとはwebマンガの「おまけ屋」さんの式乃お姉様が好きすぎて、

最近更新で久しぶりに登場されて鼻血ふくかと思いました。

あと今アニメでクライマックスの「有頂天家族」の弁天様もわりと引かれてます。

まだ善なのか悪なのかわかってないですけど、価値基準・行動基準がすべて

「気に入る」「気に入らない」で、それがいいんだ。

そこにさらに、底辺でのモラリストな面が見えたら、たぶん大好きになる予感。

また長くなっちゃった。

基準線上にいるキャラは振り分けできなかった結果です。

そして小田急の「まっとう度」が自分の中で意外と低いことに気づきました。

たぶん「悩み癖」があるからだな。これは三田線も同じ理由。

しかし、クズカテゴリーは自分にとっては褒めポイントではないので

ちょっと、気が引けてしまいます…。すみません。実際の路線がということではなく

あくまで自キャラの自分的カテゴライズです。最底辺が誰になったのかは察して下さい。

今日は久しぶりに錦糸町にいったので、そのまま下総国府みにいこう!

とやって来ました。市川駅

地図とかもらえるかな、と覗いた観光案内所でなんと京成展のポスターを発見!!!

ちょうど、下総国分寺への途中にあるギャラリーでやってるらしいので、

急遽いってみることに。

途中にあった踏切からみた京成真間駅。

ここの北側に京成の本多さんの屋敷があったらしい。

駅には碑もあったらしいので、見ていけばよかった~

真間というのは、万葉集にも謳われている、古い地名だそうですね。

ついた~。

8月末からやってるわりには人多いと思ったら、今日は京成パンダとちーば君がくるらしい。

そのせいか、家族づれやお子様多かった。

京成のビデオ流してるうしろでプラレールコーナー設置したのは失敗だと思う・・・。

音がうるさくて、全然音声きこえなかった。

てっきり100周年の企画展かと思ったら、押上の本社引っ越すから記念だったらしい。

原敬の許可のついた特許が展示されてました!

利光鶴松さんの名前も井上敬次郎さんの名前も森久保作蔵さんの名前もあった!

もちろん本多貞次郎さんの名前もね。

でも筆頭は飯村丈三郎さんだったね。

路線案内図も見ました!

京成が開業した頃の国府台は鴻之台になってましたね。

江戸川が渡れなかったので、とりあえず東京側の川の手前で市川駅を開業。

その後、市川駅は江戸川になり、川を渡ったところが市川国府台駅になって、

その後、さらに市川の名前は次の駅の市川真間駅に移ったんですね。

国府台はこのあと行こうと思っている下総国府があったとされる場所です。

その前に国分寺を見ますけど。

京成は、意外と成田まで全通するのに時間がかかってるんですねぇ。

未成年時代が長いということか・・・ふう萌える・・・。

それにしても成田空港騒動は予想以上だった。

昭和50年代にもなって電車焼き打ちとか、ぱねえっ。6両も被害にあったらしい。

開港の遅れがもろに経営に響いてるし京成がものすごく可哀相な目に。

戦後30年振りに無配に転落とか、デベロッパー失敗しただけじゃなさそうだ。

今は羽田が国際線増設をしはじめてるからなぁ、京成の不幸運勢はまだまだ続きそうだ。

井上洋介さんの絵本絵コーナーがまた強烈だった。

京成パンダに通じる強烈さがあるというか、だから京成パンダがマスコットになったんだな

と妙に納得もしました。

京成パンダの相関図と設定の細かさもやばかった。

誰が考えるんだろうね。趣味は京成ストアを制覇すること!支払は京成カードで!

結局パンダにもちーば君にも会わなかったけど、面白かったです。

========================================

ギャラリーを出て、須和田公園の遺跡で峠を越え、坂を降りるとまた崖がありました。

この~みち~はいつか見たみち~? 相模国分寺と風景が一緒だよ・・・!

ついた。

この総門は当時の再現かな?

昭和41年の発掘でここの国分寺は百済風の法隆寺伽藍様だとわかったらしい。

他はだいたい東大寺(国分寺の総本山)にならった伽藍配置なので、これはちょっと珍しい。

瓦も発見され朝鮮新羅系の忍文様であったことから朝鮮系帰化人が参画していたかもと。

武蔵国では入間を分割しておそらく職人としても雇っていたであろう

新羅や高句麗系の人を集めた新座郡や高麗郡を新設してるし、

白村江の戦いのあとでは滅亡した百済の民を大量に亡命させたりもしてたから

そういう人達の入植も影響してるんだろう。

それにしても、下総国分寺周辺の説明碑は文字がみっっっっちりていて読むのが大変です。

========================================

近くに国分尼寺跡もあるらしいのでいってみます。

これは途中にあった庚申様。

猿が閻魔様?に告げ口しているところかな。

一見なんでもない農道のようなこの辺の道も、

古代の道の残りかもしれないなぁ。

========================================

ついた~

ここはちゃんと国分寺址っぽい保存のされ方してますね。

しかし、その敷地内に一軒の家がちゃっかり建ってて、いいのかこれ・・・。

========================================

下総国府跡と思われる国府台公園へは、また谷へ降りて、坂を上らねばなりません。

江戸川へ注ぐわき水かなにかの浸食で渓谷がたくさんできたのかな?

しょうじき、そろそろしんどいです・・・・。

ついた!!のですが、国府台公園はすっかりスポーツ施設で埋め尽くされてて、

面影も痕跡もまったくありません・・・。

あとは千葉商科大学や女子大の敷地になっているようです。

ただ、景色はいい。さすがの立地です。

若干の肩すかしをくらいながら、京成の国府台駅へ向かいます。

掘り割りが見事なみち。見ると県道の一ケタナンバー、しかも1番。

松戸街道だそうです。これもなんか古そうな道だなぁ。

崖の終わり目、といっても坂はまだまだ下へ続いているんですが。

右は女子大の敷地の端っこです。

諦めかけた所で、突如左に国府神社が!!!!

いやったー!やっと国府跡っぽいものめっけたー!

案内板に、「鴻之台」時代の由来を書いた説明がありました。

もちろんこれは後世の後付で、「こうのだい」の由来は国府があったから。

それで今の地名もこっちの表記になってるんでしょうが

ヤマトタケルとコウノトリの伝説かぁ・・・。ロマンチックだな。

わかりやすいくらい急な階段が、神社が崖の上に建っていることを強調します。

ここからだと、江戸川の河川がよく見えるなぁ。

建物や電線がなければもっと、絶景だったんだろうな。

========================================

国府台駅ついた~!

これで、予定のはんぶんくりあ~・・・orz

京成展が途中にはいっちゃったから、時間がだいぶ過ぎちゃった・・・

このあと、豊島郡衙跡をみてから、大宮の氷川神社いこうと思ってたんですけど

ちょっと無理かな・・・。夜の6時から団地役員の規約勉強会があるから、

それまでには戻らなきゃ。ぐぬぬ・・・

国府台駅からは江戸川がよく見えますね~

このまま日暮里へ向かいます。

江戸川だけじゃなく荒川とか中川とか、いろんな川があるから

千葉の鉄道は多摩のにくらべると大変だなぁ。

前にテレビで荒川がもし決壊したらというシミュレーションをしていて、

京成の鉄橋の辺りが、土手より数m低くて、一番ヤバイポイントだと云われてました。

でも、かんたんに直せもしないのだろうな・・・不幸ボーイ京成。

ちなみにそのシミュレーションでは、高島平駅も水に沈んでしまってました。

み、三田線ーーーんん!!!

========================================

豊島郡衙は、豊島郡の郡役所で、武蔵国府を出て下総国府へ向かう途中の駅にあたります。

JRでなく京成本線でいくのは、ちょっと上野線に乗って見たかったっていうのと、

かつて古道が通っていた場所に駅名が一致するからです。

上の古地図は、いつものように「東京人」の古道特集から。

豊島郡衙~町屋~千住~関屋~堀切~青戸とあります。

天智天皇が号令をだして建設されたころの道はとにかくまっっすぐで巨大ですが、

後世、中央が疲弊するころの道は、整備が容易なように地形に添って

蛇行したものになっていきます。

「更級日記」がかかれた頃のような平安時代には、

当初よりもやや南よりの道になっていたようです。

『続日本紀』神護景雲2年(686年)の記事には

「武蔵国・乗潴、豊島駅、下総国・井上、浮嶋、河曲駅」のルートがのっています。

このルートは支路であり馬の配備は5匹でしたが、使用頻度が高く馬の疲弊が激しい為、

東海道や東山道のような中路並の10匹にしてほしい、との要望がでました。

本来の東海道は相模国から船で海を渡り、房総半島の先の、上総の国に入るのが正道です。

だから千葉県は、陸路で行ったら先に入るはずのほうが「下」総で、

半島の先のほうが「上」総なのだと、中学校の歴史でならったなぁ。

でも千葉県の半島から茨城県へ行くというルートが不人気で、官吏がやたらとこの

武蔵国府~下総国府の支路を使い、東山道ルートで着任するはずの国司も

東海道から武蔵路をつかって東北へ入っていくので需要に供給がおいついてなかったのですね。

この記事の3年後には、結局東山道所属だった武蔵国は東海道所属になり、

上総国行きの海路は正式な官道ではなくなり、この武蔵~下総ルートが格上げになったのです。

こちらの地図がわかりやすいかな。

(http://www.asahi-net.or.jp/~ab9t-ymh/touzando-m/T-route.html)東山道武蔵路のルート

乗潴というのは、正式な読み方が判ってないのですが、

「のりぬま」とか「あまぬま」ではないかといわれてて、

杉並区の天沼地区の沓掛が比定されています。

練馬区の練馬の由来がこの「のりぬま」ではないか、という説もあるらしいです。

この間いった、大宮八幡神社は天沼地区よりだいぶ南にあるのですが、

源頼義・義家の奥州平定時代には、もう南ルートに変遷していたのかもしれませんね。

青砥駅。地図では「青戸」の表記になっています。

次の駅の立石には「立石様」といわれる地名の由来になった石が祀られていて、

これが古代東海道の痕跡のひとつとして、「東京人」では紹介されてました。

そして京成本線の駅名は、その古道の地名にまんま重なるんですね。

これはすごい。

========================================

日暮里で降りて京浜東北線で、上中里駅へ。

おお、80周年なのか。ここも節目なのですね。

豊島郡衙はこの近くにあります。

滝野川公園というところが、その豊島郡衙だそうです。

ここから、ちょっと北へ行った飛鳥山の博物館には郡衙を再現した展示もされているようです。

さきに平塚神社の方へ行ってみます。

階段を登ってみると、いきなり本堂。

しまった、また勝手口から入っちゃったか。

狛犬が、3匹目の子どもがいて、ちょっとめずらしい。

この神社には秩父平氏だった豊島氏の平塚城があったらしいです。

ご神体は、源義家・義綱・義光の三兄弟で、奥州平定の帰還で

豊島近義の居館にとどまり、鎧一式と11面観音像を下賜し、

豊島氏はそれを清浄な土地に埋めた。それが平塚のおこりなのだと。

その三兄弟の名前のある碑。

それにしても、この神社の鳥居は古いね。文化文政とか、普通に書いてありますし。

境内にあった石室神社。

豊島氏のあとに平塚城主になり、平塚明神を厚く祀った

蘓坂兵庫頭秀次(そすざか?)を祀っています。

この神社、普通に人間を祀るんだよなぁ。珍しい。

平塚城は文明10年(1478年)に太田道灌との戦いで落城したそうです。

他には、二つのお稲荷さんと、天神様が祀られていました。

天神様の方は、祭神が菅原道真と大国主になってたたんで、

もとは少名彦名なんじゃねーの?と思いました。

それにしても、境内のイチョウの並びがとても美しいです。

昭和8年に、上中里駅の誘致をした地元の人が植えた銀杏を、

駅改築で移植したものだそうです。

開業式典もこの平塚神社で行ったらしい。

========================================

さいご。長かったですが、これで終わりです。

ここも、完全に公園として整備されているので、それらしい面影はありません。

しかし、滝野川公園の名にふさわしく、水の流れが豊かです。

地元の方のとてもよい、憩いの場になっているようで。

ふたたびの古地図。

ちょうど、この緑の崖線の下を、京浜東北線が添うように走っています。

今週のTBSラジオ「日曜天国」のゲストの方が、古地図マニアでちょうど、

ここの荒川による崖線の話をしていったのですが、ここは京浜東北線に乗っていると

まるで要塞のような見事な崖が見れることで有名な場所でもあります。

武蔵野台地との高低差が6~7mはあり、川の水は滝のように流れていたため

このような名前になったのだろうと「東京人」に書いてあります。

それから、ここには農商務省による農業研究所があったようですね。

公園側から上中里駅へ向かう、崖下の道。飛鳥の道という名前がついています。

飛鳥時代の道、という訳ではなく、左へいけば王子・飛鳥山があるからです。

飛鳥山は、さきほどの豊島氏が飛鳥明神を祀ったため、その名前がついたようです。

本当は、この近くに旧古河財閥の庭園があるのですが、ちょっとタイムオーバーです。

駒場の六義園にもいってみたいし、それはまた今度にします。